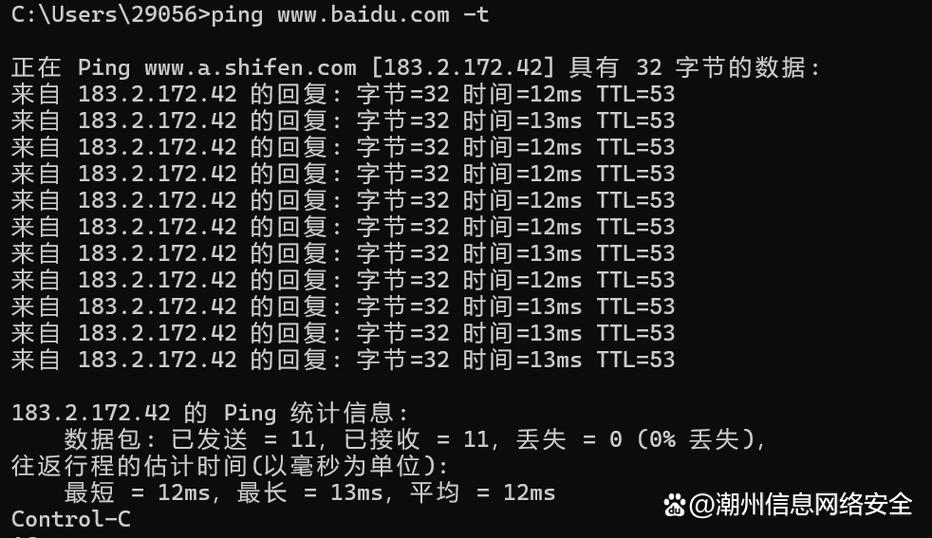

ping命令是网络诊断中最基础也最常用的工具之一,它通过发送ICMP回显请求包来测试目标主机的连通性、延迟和丢包率,在编程中调用ping命令可以实现对网络状态的自动化监控、故障排查或服务可用性检测,以下从原理、实现方式及注意事项三个方面展开说明。

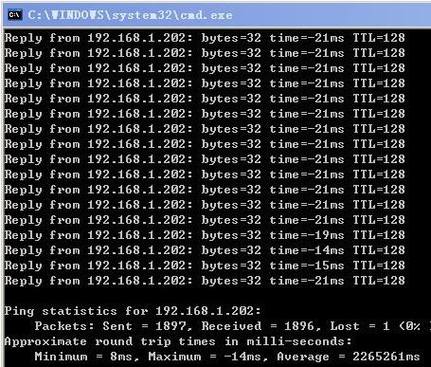

ping命令的核心原理是利用ICMP协议(互联网控制报文协议)的工作机制,当执行ping 目标IP时,源主机会向目标主机发送一个类型为8(回显请求)的ICMP数据包,目标主机收到后会回复一个类型为0(回显应答)的数据包,通过计算发送和接收的时间差,即可得出往返时间(RTT),若在指定时间内未收到应答,则判定为目标主机不可达或网络存在丢包,在编程中,可通过调用系统命令(如Windows的ping或Linux的ping)或直接操作原始套接字(Raw Socket)实现这一功能,前者更简单易用,后者则更灵活可控。

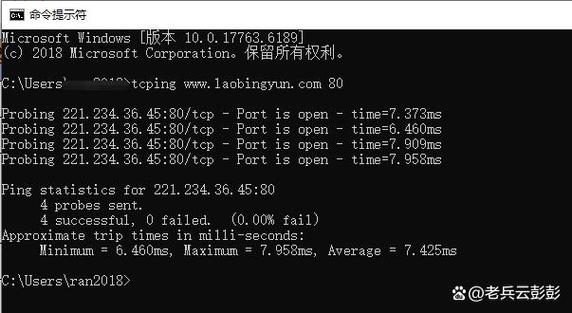

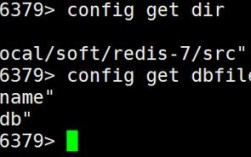

在编程实现中,常见的方法是通过系统命令调用ping工具并解析输出结果,以Python为例,可使用subprocess模块执行ping命令,并通过正则表达式提取关键信息(如RTT、丢包率),在Windows系统中,执行subprocess.run(['ping', '-n', '4', '目标IP'], capture_output=True, text=True)后,可通过stdout获取命令输出,再匹配"平均 = <数值>ms"等字符串得到延迟,在Linux/macOS中,需将-n替换为-c(指定发送次数),并调整正则表达式以适配不同系统的输出格式,需注意不同系统的ping命令输出格式差异,例如Windows默认显示毫秒级延迟,而Linux可能显示微秒级,需针对性解析。

若需更精细的控制(如自定义ICMP报文或超时时间),可通过原始套接字直接构造ICMP数据包,这种方法需要处理底层数据包的封装、校验和计算及超时机制,编程复杂度较高,但能避免系统命令的输出解析问题,在Python中可使用scapy库构造ICMP包并发送,通过sr1()函数接收响应并计算RTT,编程调用ping时需注意异常处理,如目标IP不可达、权限不足(原始套接字需管理员权限)或网络中断等情况,可通过try-except捕获错误并记录日志。

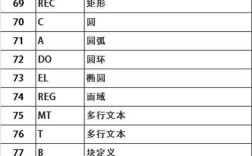

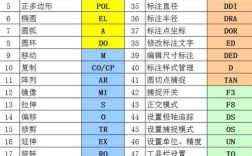

在实际应用中,ping命令的编程实现常用于网络监控脚本、服务健康检查或自动化测试,可编写一个定期ping多个服务器的脚本,当丢包率超过阈值或延迟过高时触发告警,为提高效率,可采用多线程或异步IO同时检测多个目标,避免顺序执行导致的延迟,以下是不同系统ping命令参数的对比:

| 参数 | Windows功能 | Linux/macOS功能 |

|---|---|---|

-n/-c |

指定发送次数(如-n 4) |

指定发送次数(如-c 4) |

-w/-W |

等待每个回复的超时时间(毫秒) | 等待回复的超时时间(秒) |

-l/-s |

发送数据包的大小(字节) | 发送数据包的大小(字节) |

相关问答FAQs

-

问:为什么编程调用ping命令时,有时会解析不到输出结果?

答:可能原因包括:(1)目标主机不可达或防火墙拦截ICMP包;(2)系统命令输出格式变化(如不同Windows版本差异);(3)权限不足(如Linux下非root用户无法发送原始ICMP包),建议检查网络连通性、验证命令输出格式,并确保程序有足够权限。 -

问:如何优化ping脚本的性能,避免因网络延迟导致整体执行过慢?

答:可采用以下方法:(1)使用多线程或异步IO(如Python的concurrent.futures或asyncio)并发检测多个目标;(2)设置合理的超时时间(如Windows的-w 1000或Linux的-W 1),避免长时间等待无响应主机;(3)缓存最近检测结果,减少重复ping同一目标的频率。