开发业务流程是一个系统性工程,需要从战略目标出发,通过梳理、设计、优化、实施和持续改进等环节,确保流程能够高效、规范地支撑业务运作,以下从流程开发的完整生命周期展开详细说明,涵盖关键步骤、方法和注意事项。

明确流程开发目标与范围

业务流程开发的起点是清晰的目标定义,首先需要明确开发流程的动因,例如是为了提升效率、降低成本、控制风险,还是为了满足合规性要求或支持数字化转型,目标需具体可量化,如“将订单处理时间从48小时缩短至24小时”或“将客户投诉率降低15%”,要界定流程的边界,明确流程的起点、终点、涉及的部门、关键活动以及输入输出要素,开发“客户投诉处理流程”时,需明确投诉的触发条件(如客户通过电话、邮件提交投诉)、责任部门(客服部、产品部、技术部等)、处理时效要求以及最终输出(解决方案、客户反馈报告等),这一阶段需通过访谈、研讨会等形式,与业务部门负责人、核心员工充分沟通,确保目标与范围符合实际业务需求。

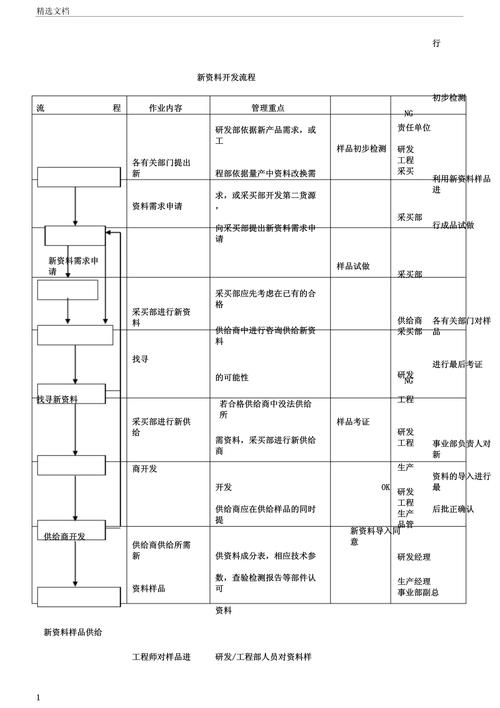

现状调研与流程梳理

在明确目标后,需对现有流程进行全面调研,梳理当前流程的实际运行情况,这一阶段的核心任务是绘制“现状流程图”,并识别流程中的痛点、瓶颈和冗余环节,调研方法包括:

- 访谈法:与流程涉及的关键岗位员工、管理者进行一对一或小组访谈,了解具体操作步骤、时间消耗、资源分配及遇到的问题。

- 观察法:到现场观察流程实际运行过程,记录每个环节的操作细节、等待时间、审批节点等,避免因主观描述导致的偏差。

- 文档分析法:收集与流程相关的制度文件、表单模板、系统操作手册等,了解流程的规范要求和实际执行差异。

通过调研,需梳理出流程的完整路径,客户投诉处理”的现状流程可能包括:投诉接收→记录→初步分类→转派相关部门→处理→反馈客户→归档,需记录每个环节的耗时、负责人、系统工具等信息,为后续分析提供数据支撑。

流程分析与问题诊断

基于现状流程图和调研数据,进行系统性分析,识别流程存在的问题,可从以下维度展开:

- 效率分析:计算流程周期时间(从起点到终点的时间)、各环节的增值时间与非增值时间(如等待、返工时间),识别瓶颈环节,若“投诉转派”环节平均耗时8小时,而其他环节平均耗时2小时,则该环节为瓶颈。

- 合规性分析:检查流程是否符合企业制度、行业法规或外部标准(如ISO质量管理体系),是否存在审批缺失、职责不清等风险点。

- 资源分析:评估流程所需的人力、物力、财力资源是否合理,是否存在资源闲置或过度分配的情况。

通过分析,形成问题清单,投诉分类标准不统一导致转派错误”“处理反馈超时”“客户满意度跟踪缺失”等,为流程优化提供明确方向。

流程设计与优化

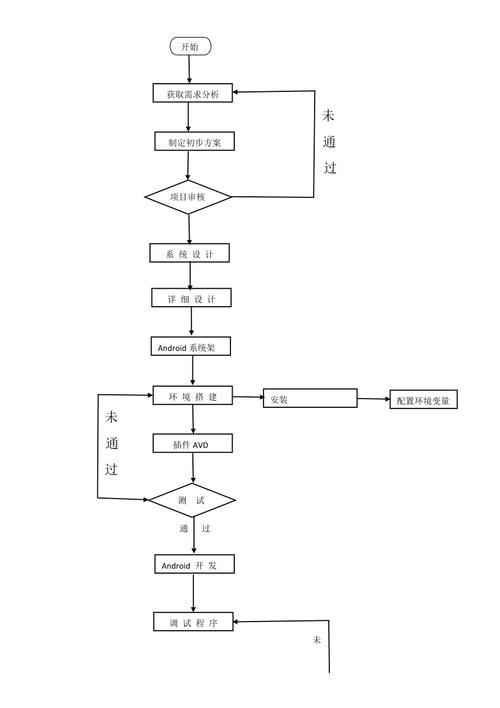

针对诊断出的问题,设计优化后的流程方案,这一阶段需遵循“简洁化、标准化、自动化”原则,结合业务目标和最佳实践,绘制“未来流程图”,具体步骤包括:

- 流程简化:删除非增值环节,例如取消重复审批节点,合并相似活动,如将“投诉记录”与“初步分类”合并为一步,由客服人员直接完成。

- 职责明确:定义每个环节的责任岗位、权限和协作关系,避免职责交叉或空白,明确“技术部负责产品类投诉的解决方案,客服部负责向客户反馈并确认满意度”。

- 规则标准化:制定清晰的流程操作规范、表单模板和判断标准,制定《投诉分类标准手册》,明确不同类型投诉的转派路径和处理时限。

- 工具引入:考虑通过信息系统(如CRM、OA系统)固化流程,实现数据自动流转、状态实时跟踪和提醒功能,在系统中设置“投诉处理超时自动提醒”规则,避免人工遗忘。

未来流程图需使用标准符号(如矩形表示活动,菱形表示决策点,箭头表示流向),并附上详细的流程说明文档,包括各环节的操作指引、责任人、输入输出要求等。

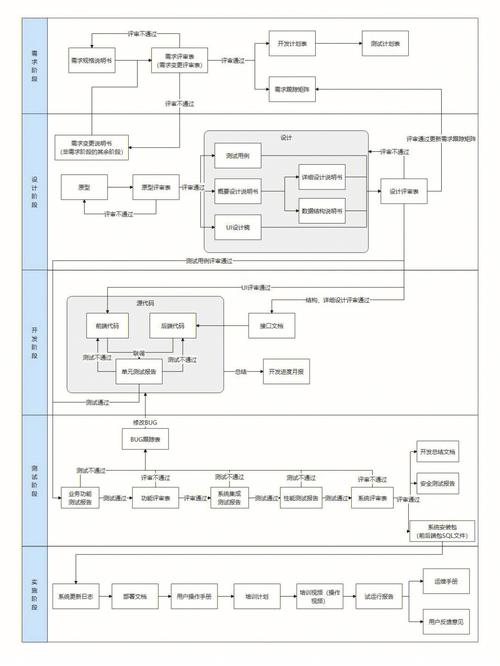

流程试点与验证

新流程设计完成后,需选择典型场景或部门进行试点运行,验证流程的可行性和有效性,试点范围不宜过大,可选择1-2个业务量适中、配合度高的部门,试点期间需重点收集以下数据:

- 流程周期时间是否缩短;

- 资源消耗(人力、时间)是否降低;

- 流程执行是否符合预期,是否存在新的瓶颈;

- 用户反馈(员工操作体验、客户满意度等)。

试点“客户投诉处理流程”时,可对比试点前后平均处理时长、客户投诉解决率、重复投诉率等指标,评估优化效果,若发现问题,及时调整流程设计或操作规范,确保流程稳定运行。

流程全面推广与培训

试点验证通过后,可逐步将流程推广至所有相关部门,推广前需制定详细的实施计划,明确时间节点、责任人、资源保障措施,开展分层培训:

- 对管理层:培训流程的战略意义、关键控制点和考核指标;

- 对执行层:培训具体操作步骤、系统使用方法、异常情况处理等。

培训需结合理论讲解和实操演练,确保员工理解并掌握新流程,需配套发布流程制度文件、表单模板、系统操作手册等资料,并通过内部公告、会议等方式强化宣贯,确保流程落地。

流程监控与持续改进

流程上线后并非一成不变,需建立长效的监控与改进机制,通过以下方式实现流程的动态优化:

- 数据监控:设定关键绩效指标(KPI),如流程周期、成本、错误率、满意度等,定期从系统或报表中提取数据,分析趋势和异常,每月统计“订单处理流程”的平均时长,若连续两个月超标,则启动原因分析。

- 用户反馈:建立员工和客户的反馈渠道,如定期满意度 survey、意见箱、流程优化建议征集等,及时发现流程运行中的隐性问题和改进机会。

- 定期评审:每季度或半年组织一次流程评审会,由流程负责人、业务部门代表、IT部门等共同参与,回顾流程运行效果,根据业务变化(如市场策略调整、系统升级)对流程进行调整。

通过“监控-分析-改进-再监控”的闭环管理,确保业务流程始终与业务目标保持一致,适应内外部环境变化。

相关问答FAQs

问题1:在业务流程开发中,如何平衡效率提升与风险控制?

解答:平衡效率与风险需从流程设计环节入手,通过“关键控制点”和“分级授权”机制实现,在“采购审批流程”中,可将小额采购(如金额<1万元)设置为简化流程(线上自动审批),提升效率;对大额采购(如金额≥1万元)增加多级审批和供应商资质审核环节,控制风险,利用信息系统记录流程全量操作日志,实现留痕可追溯,既保障效率,又满足合规要求,定期开展风险评估,识别流程中的潜在风险点(如数据泄露、权限滥用等),针对性制定防控措施,如增加数据加密、权限最小化等设计。

问题2:如何确保业务流程在跨部门协作中顺畅执行?

解答:跨部门流程顺畅执行的核心在于“明确职责”和“建立协作机制”,需通过流程图和RACI矩阵(Responsible负责、Accountable问责、Consulted咨询、Informed知会)清晰界定各部门在流程中的角色,客户投诉处理流程”中,客服部是“负责”部门(直接处理投诉),产品部是“问责”部门(对产品问题解决方案负责),技术部是“咨询”部门(提供技术支持),建立跨部门沟通机制,如定期召开协调会、建立专项工作群,及时解决流程中的争议和瓶颈,将跨部门协作效果纳入部门绩效考核,例如将“投诉处理及时率”“跨部门协作满意度”等指标作为考核依据,推动各部门主动配合,确保流程高效落地。