建立系统化的公司资料库是提升组织效率、促进知识沉淀的核心举措,其制作需遵循“需求分析-架构设计-内容采集-工具选型-维护迭代”的逻辑路径,确保资料库兼具实用性、扩展性与安全性。

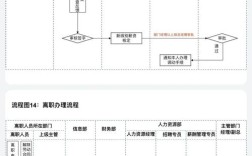

首先需明确资料库的核心目标与使用场景,通过调研各部门需求,梳理高频使用的资料类型,如人力资源部需员工档案、招聘流程;市场部需品牌素材、竞品分析;技术部需代码文档、项目方案等,同时界定用户权限层级,例如实习生仅可查看基础手册,部门经理可编辑团队资料,高管拥有全库管理权限,避免信息泄露风险。

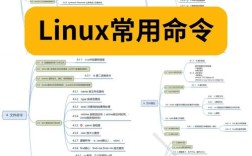

架构设计是资料库的骨架,建议采用“三级分类+标签体系”的混合模式,一级分类按职能划分(如行政、财务、研发),二级分类按业务场景细分(如研发下的“前端开发”“后端架构”),三级分类为具体文档类型(如“API接口文档”“数据库设计规范”),标签体系则作为补充,支持跨维度检索,例如给“2023年Q4销售报告”同时添加“销售数据”“季度总结”“华北区域”标签,方便多场景调用,以下为分类示例:

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类示例 | 适用标签 |

|---|---|---|---|

| 人力资源 | 招聘管理 | 简历模板、面试评估表 | 招聘、模板、评估 |

| 员工培训 | 新员工手册、技能课程视频 | 培训、入职、技能提升 | |

| 技术研发 | 项目文档 | 需求说明书、测试报告 | 项目、需求、测试 |

| 技术规范 | 编码标准、安全协议 | 开发规范、安全、代码 |

采集阶段需平衡全面性与规范性,优先整合存量资料,通过“部门提报+专人审核”机制确保质量:各部门指定联络人整理历史文件,由资料库管理员审核格式(如统一PDF/Word版本)、命名规则(建议“日期-部门-主题-版本号”格式,如“20240315-市场部-春季推广方案-V2”),增量资料则建立实时提交流程,例如项目结束后3天内必须提交归档文档,避免资料散落,对非结构化数据(如会议录音、设计草图),需转化为文字描述或标准化格式后再入库。

工具选型直接影响使用体验,需结合公司规模与预算选择,中小型企业可优先考虑云协作平台,如飞书文档、钉钉知识库,支持多人在线编辑、权限分级,且无需额外维护成本;大型企业或对数据安全要求高的行业,可部署专业系统如Confluence、SharePoint,支持本地化存储、自定义工作流,技术团队若需代码管理,可集成GitLab与Wiki模块,实现代码与文档联动,关键评估指标包括:检索速度(是否支持秒级响应)、版本控制(能否追溯修改记录)、移动端适配(是否支持手机查看编辑)。

维护迭代是资料库长期有效的保障,需设立专职或兼职管理员,定期(如每月)检查资料完整性,删除过期文件(如超2年未使用的临时方案),更新标签体系,同时建立用户反馈机制,通过问卷或使用数据(如高频检索词、低访问率分类)优化架构,例如若“竞品分析”访问量持续增长,可将其从二级分类升级为一级分类,安全方面需定期备份(建议本地+云端双备份),并设置访问日志审计,追溯异常操作。

FAQs

Q1:如何确保各部门积极配合资料库建设?

A:需从激励与约束双维度入手,激励层面,将资料贡献纳入绩效考核(如占KPI的5%),对高质量文档提供者给予奖金或公开表彰;约束层面,明确资料提交流程与时限,例如未按时归档项目文档的部门,暂停其下季度预算审批,同时通过培训演示资料库价值,如展示“如何通过资料库快速找到客户案例,缩短签约周期”,让员工直观感受到便利性。

Q2:资料库容量过大导致检索效率下降怎么办?

A:可采取三项优化措施:一是启用智能检索工具,如集成AI搜索引擎(类似Elasticsearch),支持语义检索(输入“客户投诉处理流程”可自动匹配相关制度、案例、表单);二是实施冷热数据分离,将高频访问的“热数据”(如近1年项目资料)存储在高速服务器,低频访问的“冷数据”(如5年前合同)迁移至低成本存储,检索时提示“深度查询请访问冷数据区”;三是优化标签颗粒度,避免标签过于宽泛(如仅用“报告”标签),建议拆分为“财务报告”“项目报告”等子标签,缩小检索范围。