分析App访问路径是理解用户行为、优化产品体验和提升转化率的核心环节,其本质是通过追踪用户在App内的操作序列,挖掘行为规律、发现潜在问题并找到优化方向,完整的分析过程需结合数据采集、路径可视化、指标解读与策略落地,具体可分为以下六个步骤展开。

第一步:明确分析目标与核心指标

分析路径前需先聚焦目标,避免陷入“为了分析而分析”的误区,常见目标包括:新用户引导流程的完成率、核心功能(如购买、内容消费)的转化路径效率、流失节点的定位等,对应的核心指标需根据目标拆解,

- 路径转化率:某路径中关键步骤的完成比例(如“首页-搜索-商品详情-加购-下单”的各环节转化率);

- 路径长度:用户完成目标操作的平均点击步数或停留时长(过长可能意味着操作复杂);

- 流失率:在特定步骤放弃操作的用户占比(如支付环节的高流失率需重点优化);

- 节点访问热度:各功能页面的访问频次(如“我的页面”是否为高频入口,是否符合预期)。

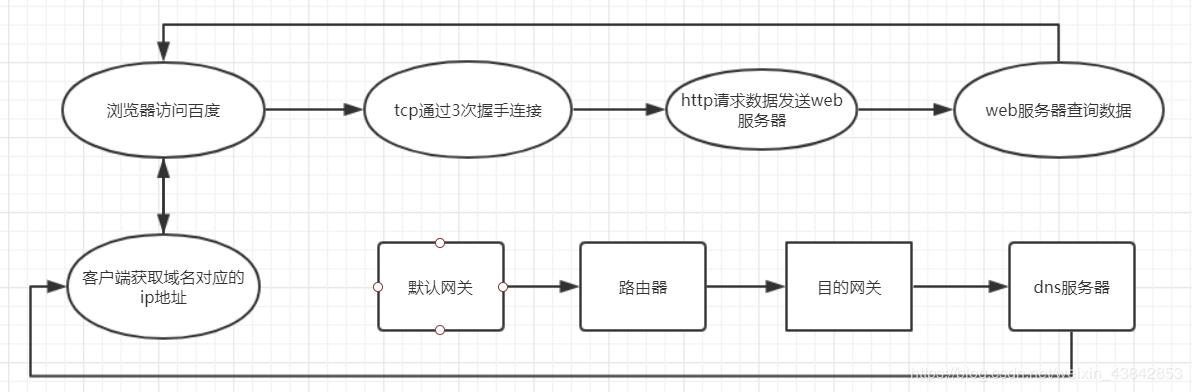

第二步:数据采集与埋点设计

准确的数据是路径分析的基础,需通过埋点技术记录用户行为,埋点类型需覆盖“行为触发”“页面跳转”“事件结果”三个维度:

- 页面访问埋点:记录用户进入/离开页面的时间、页面ID、来源页面、去向页面(如从“商品列表页”进入“商品详情页”);

- 交互行为埋点:记录用户的具体操作(如点击按钮、搜索关键词、添加购物车、提交订单等),需标注操作对象(如“加购按钮ID”)和操作结果(如“加购成功/失败”);

- 用户属性埋点:关联用户的基础信息(如新/老用户、设备类型、地域、会员等级等),便于后续分层分析。

示例:电商App的“购买路径”需埋点的关键事件包括:进入首页、点击搜索框、输入关键词、点击搜索结果、进入商品详情页、点击“加入购物车”、进入购物车页面、点击“去结算”、提交订单、支付成功。

第三步:数据清洗与路径构建

原始数据需经过清洗(去除异常值、重复数据、无效操作)后,构建用户路径模型,常用方法包括:

- 会话切割:以“30分钟无操作”为阈值,将用户行为序列切割为独立会话(避免长时间未操作导致的路径失真);

- 路径抽象:将高频或低价值操作合并为“中间节点”,例如将“首页-分类页-搜索页”抽象为“通过分类搜索”简化路径;

- 路径排序:按访问频次、转化率、流失率对路径进行排序,优先分析占比Top5的核心路径和问题路径。

可通过表格对清洗后的路径数据进行初步汇总,

| 路径序列 | 访问次数 | 转化率 | 平均步长 | 流失率 |

|---|---|---|---|---|

| 首页-搜索-商品详情-下单 | 15000 | 12% | 2 | 65% |

| 首页-推荐位-商品详情-下单 | 20000 | 18% | 8 | 52% |

| 首页-分类页-搜索-下单 | 8000 | 8% | 1 | 78% |

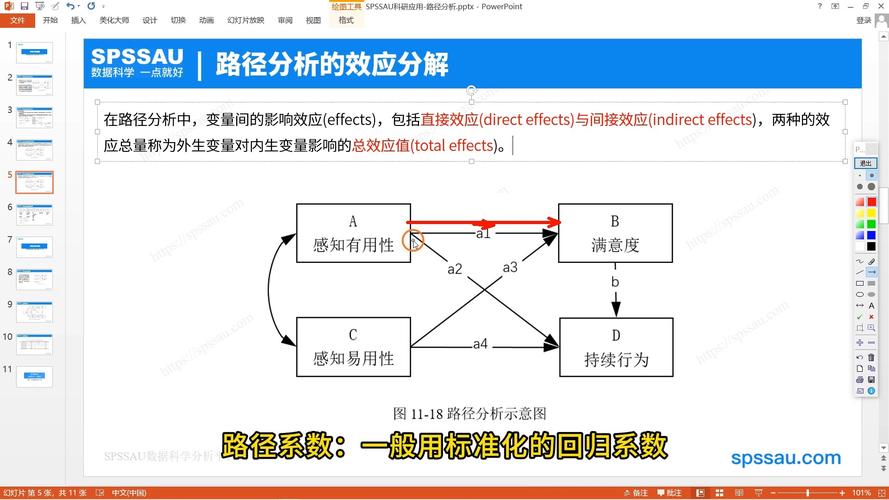

第四步:路径可视化与关键节点分析

将抽象的路径数据转化为可视化图表,直观呈现用户流动规律,常用工具包括:

- 桑基图(Sankey Diagram):展示用户在不同页面间的流动方向与流量大小,适合分析长路径的分流与汇聚(如从“首页”到“下单”的流量分布);

- 漏斗图(Funnel Chart):聚焦核心路径的转化率,定位流失率骤升的节点(如“加购”到“下单”的转化率从85%降至50%,说明支付流程可能存在问题);

- 节点关系图:以页面/功能为节点,以跳转为连线,标注各连线的跳转比例,识别“无效跳转”(如从“个人中心”频繁跳转到“首页”,可能意味着导航设计不合理)。

关键节点分析需重点关注三类问题:

- 高流失节点:如“支付页”流失率超70%,需排查支付方式单一、流程繁琐、页面加载慢等问题;

- 低效路径:如用户通过“首页-分类页-搜索”找到商品,平均步长5.1步,远高于“推荐位路径”的3.8步,说明分类导航体验待优化;

- 异常路径:如“商品详情页-购物车-首页-商品详情页-下单”的循环路径,可能提示“返回上一页”按钮设计缺陷或用户决策困难。

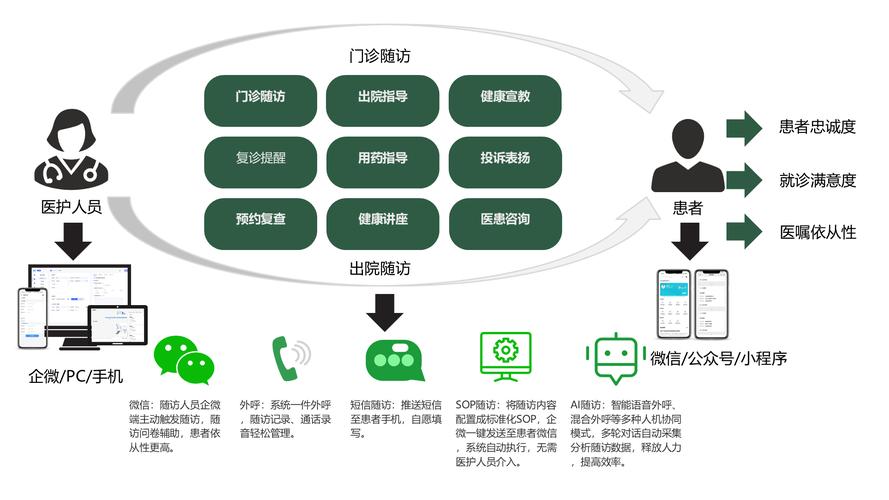

第五步:用户分层与归因分析

不同用户群体的路径差异显著,需通过分层分析挖掘深层原因,常用分层维度包括:

- 用户属性:新/老用户(新用户可能因引导不足流失,老用户可能因功能迭代不适配)、会员等级(高等级用户更偏好“专属权益入口”);

- 行为特征:高频用户/低频用户(高频用户路径更稳定,低频用户可能因“找不到核心功能”流失);

- 设备类型:iOS/Android(不同系统的交互习惯差异,如iOS用户更易接受“左滑返回”)。

归因分析需回答“为什么用户选择这条路径”,

- 新用户通过“搜索-详情-下单”路径的比例高,可能是因为“推荐位”对新用户缺乏个性化标签,导致推荐内容不相关;

- 老用户更常使用“首页-个人中心-订单-复购”路径,说明“个人中心”的“订单管理”功能设计符合老用户习惯,可强化此路径的便捷性。

第六步:策略落地与效果验证

根据分析结果制定优化策略,并通过A/B测试或灰度发布验证效果,常见策略包括:

- 路径简化:减少非必要步骤(如将“商品详情页-加购-购物车-结算”优化为“详情页直接下单”);

- 节点优化:针对高流失节点调整设计(如支付页增加“微信/支付宝”快捷入口,优化表单填写项);

- 个性化引导:基于用户行为推荐路径(如对“搜索未找到商品”的用户推荐“相似商品”或“客服咨询”);

- 功能迭代:根据低效路径调整功能布局(如将“分类页”入口前置至首页,减少用户搜索成本)。

效果验证需跟踪优化前后的核心指标变化,支付路径简化后,“加购-下单”转化率是否从50%提升至65%,新用户引导路径的完成率是否从30%提升至45%。

相关问答FAQs

Q1:如何区分“有效路径”和“无效路径”?

A:有效路径指用户能高效完成目标操作的路径,需满足三个标准:① 路径长度符合用户心智模型(如电商App“下单”路径不超过5步);② 关键节点转化率达标(如“搜索-详情”转化率≥60%);③ 流失率低于行业平均水平(如支付环节流失率≤30%),无效路径则相反,如路径过长、节点转化率低、流失率高,或包含用户无意识的“误操作”(如频繁跳转无关页面)。

Q2:用户路径分析如何与用户留存率结合?

A:可将“核心路径完成情况”作为留存率的预测指标,完成“新手引导路径”的新用户,7日留存率比未完成用户高40%;频繁使用“个性化推荐路径”的老用户,30日留存率比仅使用“搜索路径”的用户高25%,通过分析留存率高/低用户的路径差异,可提炼出“留存驱动路径”(如“每日签到-积分兑换-内容消费”),并针对低留存用户优化路径设计,提升用户粘性。