给客户写信是一项需要细致规划和真诚沟通的工作,无论是商务合作、售后跟进还是关系维护,一封得体的信件都能有效传递信息、建立信任,以下从准备阶段、内容结构、语言风格到细节优化,详细拆解如何写好一封客户信。

写信前的准备:明确目标与受众

动笔前,先问自己三个问题:这封信的目的是什么?(促成合作、解决问题、感谢支持、传递新品信息);客户是谁?(新客户/老客户、决策者/使用者、行业属性);客户当前可能的需求或痛点是什么?(新客户可能需要了解产品优势,老客户可能更关注售后保障),明确这些后,才能精准定位内容方向,避免信息冗余或偏离重点。

给新客户推荐产品时,需突出核心卖点与客户利益的关联;给老客户写感谢信,则要结合具体合作细节,体现对客户长期支持的重视。

信件的核心结构:清晰传递关键信息

一封完整的客户信通常包含六个部分,每个部分需简洁明了,避免冗长。

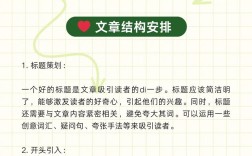

主题:开门见山,概括核心

主题是客户打开信件的“第一印象”,需直接点明信件目的,让客户一眼判断重要性,避免使用“您好”“重要通知”等模糊词汇,尽量包含关键词。

- 示例:

- 合作跟进:关于XX项目合作方案的沟通(附最终版)

- 售后反馈:关于您反馈的XX设备问题处理进展

- 节日问候:【XX公司】感谢您一路同行,2024年服务升级预告

称呼:个性化,体现尊重

根据客户身份和关系亲密度选择称呼,避免“尊敬的客户”这类泛泛的表达。

- 对新客户:使用“XX总/XX经理”等正式称呼,若知道职位优先用职位,如“李总监”;

- 对老客户:可更亲切,如“王姐/张哥”,或结合合作习惯,如“XX项目组的各位伙伴”;

- 不确定性别或职位时,用“您好,XX公司负责人”稳妥。

开场白:快速建立连接

开场白需自然过渡,避免生硬,常见方式有:

- 提及共同点:如“上周行业交流会上,您提到对XX趋势的关注,我们近期恰好整理了一份……”

- 感谢/肯定:如“感谢您选择我们的XX产品,过去三个月的合作中,我们注意到贵司团队在XX环节的高效执行……”

- 点明目的:如“致信您是想跟进XX合同的后续细节,确保项目顺利落地。”

正文:逻辑清晰,聚焦客户利益 是信件核心,需用“总-分-总”结构展开,先说明核心观点,再分点阐述细节,最后总结行动建议。

- 先说结论:避免铺垫过长,直接点明“我们建议将交付周期缩短至15天,原因如下:”

- 数据/案例支撑:用具体内容增强说服力,如“根据贵司上季度数据,采用我们的方案后,客户留存率提升20%(附件为详细报告)”。

- 突出“客户视角”:少用“我们”,多用“您”,将产品功能转化为客户利益,不说“我们的设备有智能功能”,而说“您的团队可通过智能功能减少30%的人工操作时间”。

明确行动,表达期待 后需清晰告知客户“下一步该做什么”,并传递积极态度。

- 行动指引:如“若您对方案有调整建议,请于本周五前反馈,我们将尽快优化”;

- 开放性结尾:如“期待与您进一步沟通,如有任何疑问,欢迎随时致电或预约会面”;

- 感谢/祝福:如“感谢您的时间与信任,祝工作顺利!”

落款:信息完整,专业规范

落款需包含姓名、职位、公司、联系方式(电话/邮箱)及日期,方便客户回复。

- 示例:

张明

销售总监 | XX科技有限公司

电话:138-XXXX-XXXX | 邮箱:zhangming@xx.com

日期:2023年10月26日

语言风格:真诚得体,避免“商业腔”

- 语气:根据场景调整,合作洽谈需专业严谨,售后沟通需耐心细致,节日问候需温暖亲切,避免过于随意或浮夸;

- 用词:简洁易懂,少用生僻词或专业术语(若必须使用,需简单解释);

- 避免“推销感”:少用“最优惠”“顶级”等绝对化词汇,用事实和案例代替自夸。

细节优化:提升专业度与体验

- 排版:段落分明,每段不超过3行,重点内容可加粗(但不宜过多);

- 附件:若需附文件(如合同、报告),在正文末尾注明“附件:XX方案(V3.0)”,并在邮件中上传,确保文件命名清晰(如“XX公司-合作方案-20231026.pdf”);

- 检查:发送前务必检查错别字、标点符号、联系方式是否正确,避免低级错误影响专业形象。

相关问答FAQs

Q1:给客户写信时,如何平衡“推销”与“提供价值”?

A:核心是“以客户为中心”,先思考“客户需要什么”,而非“我想卖什么”,若客户关注成本,可分享“如何通过我们的方案降低长期运营成本”的案例,而非直接罗列产品价格;若客户是行业新手,可提供“新手避坑指南”等干货内容,建立信任后再自然引入产品优势,先做“有价值的信息提供者”,再做“产品的推荐者”。

Q2:如果客户长时间未回复跟进信,是否需要再次联系?如何联系?

A:建议在首次发送后3-5个工作日跟进,若仍无回复,可调整角度再次联系,首次发方案未回,第二次可改为:“上次发送的方案您是否已查阅?若时间紧张,我准备了3分钟的核心亮点摘要(附后),方便您快速了解,或我们约15分钟电话沟通,解答您的疑问。” 避免催促式提问(如“为何不回复”),而是提供更便捷的沟通方式,降低客户回复门槛。