微软的招聘故事,像一部跨越半个世纪的创新史诗,始终围绕着“寻找改变世界的人”这一核心命题展开,从1975年比尔·盖茨在车库里写下“每个家庭、每张办公桌上都有一台电脑”的愿景开始,这家公司的招聘逻辑就从未局限于“填补岗位”,而是构建一个能够持续孕育突破的人才生态系统。

早期:技术狂人的“淘金时代”

微软成立初期,招聘几乎是盖茨和保罗·艾伦的“个人寻宝游戏”,他们不在乎学历背景,只对“解决问题上瘾”的人感兴趣,1980年,为了挖来当时施乐帕洛阿尔托研究中心的计算机科学家查尔斯·西蒙尼,盖茨亲自登门,甚至同意让西蒙尼保留“施乐员工”身份的同时加入微软,这种打破常规的诚意,最终催生了Excel和Word等革命性产品,这一阶段的招聘故事充满了“英雄不问出处”的浪漫:一位名叫史蒂夫·鲍尔默的斯坦福大学学生在校园里偶遇盖茨,仅用10分钟就被他对软件未来的狂热感染,毅然辍学加入,后来成为微软长达20年的CEO。

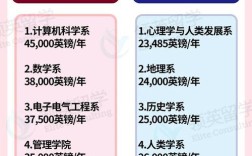

成长期:体系化与全球化扩张

1990年代,随着Windows系统席卷全球,微软从“小作坊”成长为科技巨头,招聘开始进入体系化时代,公司引入了“行为面试法”,通过“描述一次你解决复杂冲突的经历”等问题,考察候选人的协作能力与抗压性,微软启动了“全球技术招聘计划”,在印度、中国等地建立研发中心,招聘故事里多了许多跨越文化的碰撞,2005年,微软中国研究院(后升级为亚洲研究院)的招聘团队为了说服一位人工智能领域的顶尖学者放弃国外offer,团队连续三个月每周与他进行2小时的技术辩论,最终用“在中国做比在美国更有影响力的研究”打动了他。

转型期:拥抱“成长型思维”

进入21世纪,面对互联网浪潮的冲击,微软的招聘逻辑再次进化,CEO萨提亚·纳德拉上任后,将“成长型思维”写入企业文化,招聘标准从“寻找已经成功的人”转向“寻找愿意迭代的人”,2016年,微软在招聘AI工程师时,甚至降低了“必须发表过顶会论文”的要求,转而考察候选者“在开源社区的贡献”和“快速学习新框架的能力”,这一转变让一位没有名校背景但通过GitHub项目积累20万星标的工程师脱颖而出,他后来主导的Azure AI服务优化项目,为公司节省了数千万美元成本。

现代化:AI驱动的招聘革命

今天的微软招聘,早已成为科技与人文结合的典范,公司用AI工具分析简历时,会自动过滤掉包含“顶尖大学”“男性”等潜在偏见词汇;虚拟面试官通过分析候选者的微表情和语速,评估其情绪稳定性;而“工作样本测试”则取代了传统笔试——应聘者需在限定时间内用Azure云平台搭建一个电商网站,代码质量直接决定去留,更独特的是微软的“反向面试”环节:候选人可以随机连线一位微软员工,从“你每天工作中最有挫败感的事是什么”到“公司如何对待远程办公的家长”,这些问题不仅帮助候选人判断是否匹配,也让微软重新审视自身的组织文化。

微软的招聘故事,本质上是一场关于“如何定义人才”的持续探索,从车库里对技术极客的渴求,到全球化对多元文化的包容,再到AI时代对“成长潜力”的看重,这家公司始终在用行动证明:最好的招聘,不是找到“最优秀的人”,而是找到“能让彼此变得更好的人”。

相关问答FAQs

Q1:微软在招聘中最看重候选人的哪些特质?

A:微软的招聘标准随时代演进,但核心特质始终围绕“成长型思维”“协作能力”和“用户导向”,具体而言,候选人需展现快速学习新领域的能力(例如通过项目经历证明从零掌握一门技术),能在跨文化团队中有效沟通(如举例如何解决不同背景同事的分歧),以及具备“同理心”——理解用户真实需求而非仅追求技术炫酷(例如在面试中描述如何根据用户反馈调整产品功能),对技术热情的持久性(如持续参与开源社区或个人项目)也是重要考量。

Q2:非名校背景的求职者如何增加进入微软的机会?

A:微软明确表示“学历不是唯一标准”,非名校背景的求职者可通过以下方式提升竞争力:一是用“成果”代替“标签”,例如在GitHub上展示高质量开源项目、在技术博客分享深度分析文章,或通过Kaggle等平台获得竞赛排名;二是突出“解决复杂问题的经历”,哪怕是实习中优化一个小算法或校园活动中组织百人团队,均可通过STAR法则(情境、任务、行动、结果)量化展现能力;三是利用微软的“转行项目”(如Azure Fundamentals免费课程)或“实习生计划”,通过实际工作证明潜力,数据显示,微软约30%的技术岗位入职者无传统名校背景,但均有可验证的项目成果或技术社区影响力。