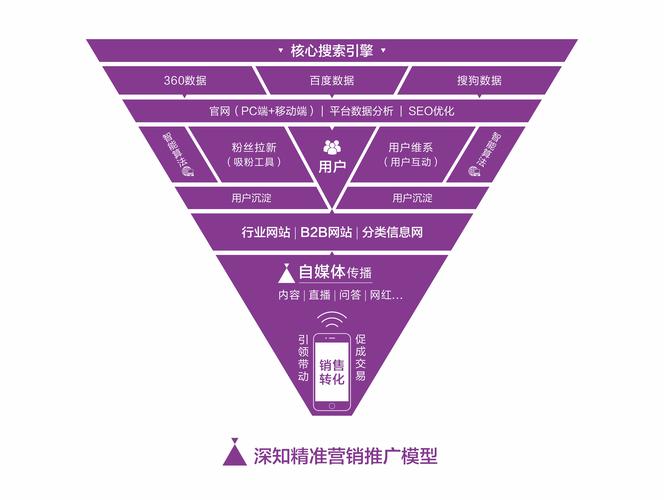

要做好深度营销,核心在于从“广撒网”式的浅层触达转向“精准渗透”式的价值连接,通过构建用户信任、挖掘深层需求、实现持续互动,最终达成品牌与用户的长期共生,这需要企业在策略、执行、工具等多个维度进行系统性优化,具体可从以下六个层面展开:

用户洞察:从“表面标签”到“立体画像”

深度营销的前提是真正理解用户,传统的用户画像往往停留在年龄、性别、地域等基础标签,而深度营销需要挖掘行为动机、情感需求、价值观等隐性维度,通过用户行为数据(如浏览路径、停留时长、购买频次)结合定性调研(深度访谈、焦点小组),构建“用户价值金字塔”:底层是基础属性(如职业、收入),中层是行为特征(如偏好品类、价格敏感度),顶层是情感诉求(如追求品质、注重社交认同)。

企业需建立动态用户数据库,实时更新用户数据,某母婴品牌通过分析用户购买记录,发现部分用户在购买奶粉后会搜索“辅食制作”,推测其进入育儿新阶段,随即推送辅食工具书和优惠券,转化率提升30%,这种基于行为轨迹的预判,正是深度洞察的价值所在。

价值传递:从“功能卖点”到“情感共鸣”

用户购买的不仅是产品,更是产品背后的价值认同,深度营销需要打破“自说自话”的卖点灌输,转而用用户语言讲述“品牌故事”,将产品功能转化为用户利益点,户外品牌Patagonia并非强调“防水耐磨”,而是通过纪录片讲述“环保主义”理念,吸引认同可持续发展的用户,形成“为信仰买单”的情感连接。

传递价值时需遵循“3秒原则”:前3秒必须抓住用户注意力,可通过场景化内容实现,如美妆品牌针对“职场女性”场景,推送“5分钟快速妆”教程,既展示产品(粉底液刷),又解决用户“赶时间”的痛点,让用户感知到“品牌懂我”。

渠道深耕:从“多平台覆盖”到“场景化触达”

渠道选择需匹配用户行为路径,而非盲目追求“全渠道覆盖”,Z世代用户更倾向于在小红书、B站获取种草信息,而职场人群可能在LinkedIn、知识星球学习成长,企业需绘制“用户旅程地图”,明确用户在不同阶段(认知-兴趣-决策-复购)的接触点,并针对性设计渠道内容。

某新能源汽车品牌在认知阶段通过抖音短视频科普“三电技术”,在兴趣阶段通过知乎live邀请工程师解读安全性能,在决策阶段通过线下体验店试驾+社群用户口碑传播,最终实现从“曝光”到“转化”的闭环。

互动设计:从“单向推送”到“双向共创”

深度营销的本质是“关系构建”,而非“流量收割”,企业需设计能让用户参与其中的互动机制,增强用户归属感,小米的“米粉文化”通过MIUI系统内测、用户建议采纳、线下同城会,让用户从“消费者”变成“共建者”,品牌忠诚度显著提升。

互动形式可包括:UGC内容征集(如小红书#我的品牌使用日记#)、共创活动(如用户投票决定新品颜色)、社群专属福利(如会员日秒杀),关键在于让用户感受到“被重视”,例如某咖啡品牌在社群发起“杯套设计大赛”,获胜作品量产并标注设计师名字,用户自发传播率提升50%。

数据驱动:从“经验判断”到“精准决策”

深度营销离不开数据支撑,但数据需转化为可落地的策略,企业需建立“数据中台”,整合用户行为数据、交易数据、客服反馈,形成“分析-决策-反馈”的闭环,通过RFM模型(最近购买时间、购买频率、消费金额)识别高价值用户,针对“高价值-低频次”用户推送专属权益,提升复购率。

数据应用需注意“隐私边界”,例如在用户授权后进行个性化推荐,避免过度打扰,某电商平台通过分析用户“加购未支付”行为,在72小时内推送“限时优惠券”,转化率提升20%,同时通过“您可能还喜欢”推荐关联商品,客单价提高15%。

长期主义:从“短期转化”到“生命周期价值”

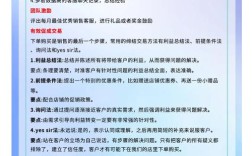

深度营销的核心是“长期主义”,追求用户生命周期价值(LTV)最大化,企业需建立用户分层运营体系,针对不同阶段用户设计差异化策略:新用户侧重“欢迎礼”和引导激活,老用户侧重“会员体系”和权益升级,流失用户通过“召回活动”挽回。

某生鲜品牌通过“首单立减-周卡会员-月度积分兑换”的阶梯式设计,将用户留存率从25%提升至60%,高价值用户(年消费超5000元)占比达35%,长期主义还要求企业关注“用户口碑”,例如通过“推荐有礼”活动,让老用户带来新用户,获客成本降低40%。

用户生命周期运营策略示例

| 用户阶段 | 核心目标 | 策略举例 | 数据指标 |

|---|---|---|---|

| 新用户(0-30天) | 激活留存 | 首单立减+新人专属社群 | 首单转化率、7日留存率 |

| 成长期(1-6个月) | 提升频次 | 周卡会员+每周限时秒杀 | 月均购买频次、客单价 |

| 稳定期(6个月以上) | 增强忠诚度 | 积分兑换+生日礼遇+优先体验新品 | LTV、复购率 |

| 流失预警期 | 挽回用户 | “好久不见”专属优惠券+客服一对一回访 | 流失率、挽回成功率 |

相关问答FAQs

Q1:深度营销是否只适合大企业,中小企业如何落地?

A1:深度营销并非“大企业专属”,核心是“精准”而非“预算”,中小企业可聚焦细分领域,通过“小而美”的互动建立私域流量池,本地 bakery 通过微信社群每日发布“烘焙小知识”,定期举办“亲子DIY活动”,积累500+高粘性用户,复购率达70%,关键在于用“温度”弥补规模不足。

Q2:如何避免深度营销中的“用户骚扰”?

A2:避免骚扰需把握“频率”和“价值”两个原则:频率上,非必要信息推送不超过每周1次,重要活动(如会员日)可提前3天提醒;价值上,确保内容对用户有用(如个性化推荐、专属福利),并设置“消息免打扰”选项,某品牌通过“用户偏好标签”系统,仅推送相关品类优惠,用户投诉率下降60%。