Linux下的rm命令是文件和目录管理中非常基础且常用的工具,其名称来源于“remove”的缩写,主要用于删除文件或目录,由于rm命令的删除操作具有不可逆性(尤其是在默认配置下),一旦执行,被删除的文件通常无法通过常规方式恢复,因此深入理解其用法、选项及安全注意事项至关重要。

rm命令的基本语法

rm命令的基本语法结构为:rm [选项] 文件或目录,在未使用任何选项的情况下,rm命令默认只能删除文件,无法直接删除目录,如果尝试删除目录,系统会提示“Is a directory”错误,删除文件时,系统默认不会给出确认提示,会直接执行删除操作,这也是rm命令被称为“危险命令”的主要原因之一。

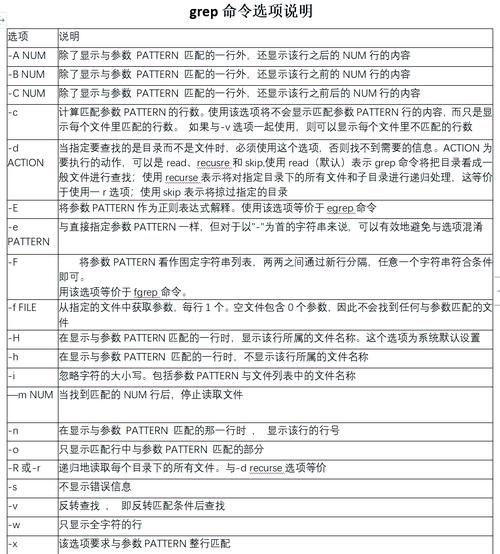

常用选项及功能说明

rm命令通过不同的选项可以实现多样化的删除操作,以下是常用选项的详细说明:

| 选项 | 英文全称 | 功能描述 | 示例 |

|---|---|---|---|

| -f | --force | 强制删除,忽略不存在的文件,无需确认提示 | rm -f file.txt |

| -i | --interactive | 删除前逐一询问用户确认 | rm -i file.txt |

| -r / -R | --recursive | 递归删除目录及其所有内容 | rm -r dir |

| -d | --dir | 删除空目录(等同于rmdir命令) | rm -d empty_dir |

| -v | --verbose | 显示删除过程的详细信息 | rm -v file1.txt file2.txt |

| --no-preserve-root | 不将特殊目录“/”视为根目录进行特殊处理 | rm --no-preserve-root -rf / |

|

| --preserve-root | 默认选项,禁止删除根目录“/” | rm -rf /(会报错) |

强制删除(-f选项)

当使用-f选项时,rm命令会忽略不存在的文件或目录,且不会出现任何提示,若尝试删除一个不存在的文件nonexistent.txt,默认情况下rm会提示“No such file or directory”,但加上-f后,命令会直接执行而不报错,该选项常用于脚本中,避免因文件不存在导致脚本中断。

交互式删除(-i选项)

-i选项会在删除每个文件前弹出确认提示,用户输入“y”或“Y”后才会执行删除,输入其他字符则跳过,执行rm -i *.txt时,系统会逐个询问是否删除每个.txt文件,有效防止误操作,许多Linux发行版默认将rm命令设置为别名(alias rm='rm -i'),即默认启用交互模式,用户可通过unalias rm临时取消该别名。

递归删除目录(-r选项)

要删除非空目录,必须使用-r选项(或大写-R),该选项会递归删除目录下的所有文件和子目录,最后删除目录本身。rm -r my_dir会删除my_dir及其内部所有内容,若需强制删除且不提示,可结合-f选项使用rm -rf my_dir,但需特别谨慎,该操作一旦执行无法恢复。

删除空目录(-d选项)

-d选项用于删除空目录,功能与rmdir命令相同。rm -d empty_dir仅当empty_dir为空目录时才会删除成功,若目录非空则会报错,对于非空目录,仍需使用-r选项。

显示删除过程(-v选项)

-v选项会详细列出被删除的文件或目录名称,方便用户确认操作范围。rm -v file1.txt file2.txt执行后,会显示“removed 'file1.txt'”和“removed 'file2.txt'”的提示信息。

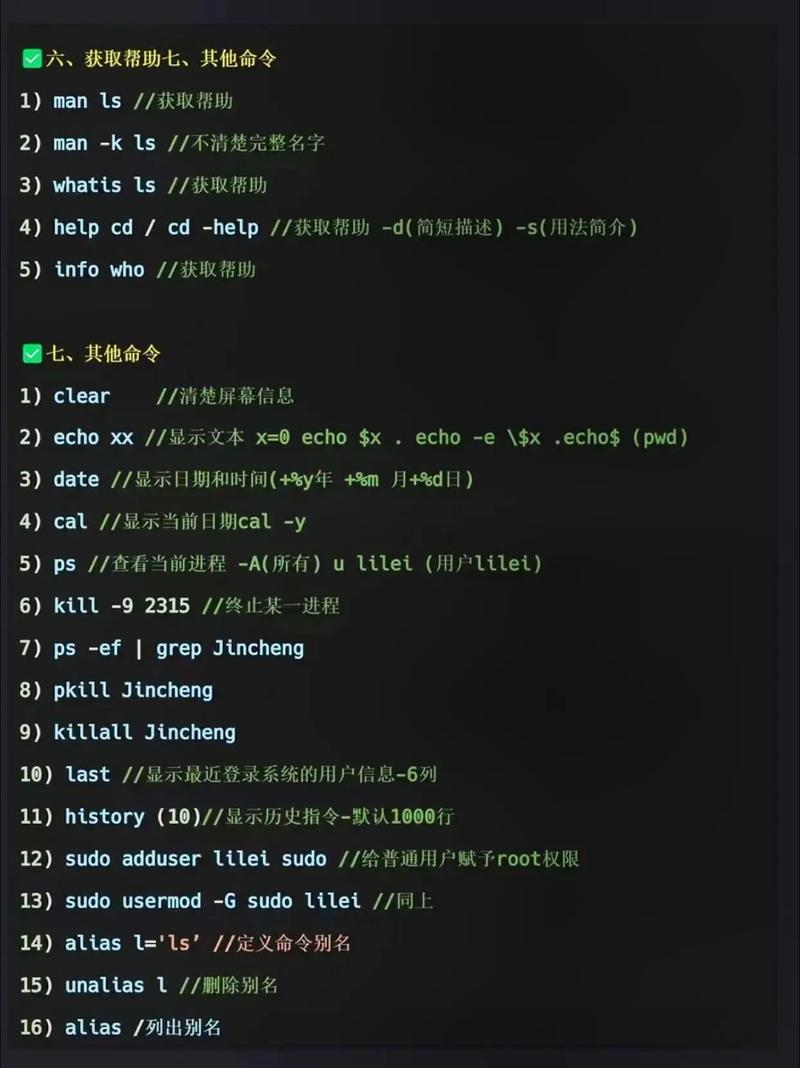

高级用法与注意事项

删除多个文件或目录

rm命令支持同时删除多个文件或目录,只需用空格分隔目标即可。rm file1.txt file2.txt file3.txt会同时删除三个文件;rm -r dir1 dir2会递归删除两个目录。

通配符的使用

结合通配符(如、)可以批量删除文件,但需特别注意误操作风险。rm *.tmp会删除所有以.tmp结尾的文件;rm tmp*会删除所有以tmp开头的文件,建议在执行批量删除前,先用ls命令确认文件列表,如ls *.tmp查看要删除的文件是否符合预期。

防止误删关键目录

*绝对禁止使用rm -rf /或`rm -rf /命令**,这会递归删除根目录下的所有文件,导致系统崩溃且无法恢复,现代Linux系统默认通过--preserve-root选项阻止直接删除根目录,若强行使用--no-preserve-root`选项,需极度谨慎。

结合find命令批量删除

对于复杂的删除条件(如按时间、大小、权限等),可结合find命令使用,删除7天前的.log文件:find /var/log -name "*.log" -mtime +7 -exec rm -f {} \;,其中-exec rm -f {} \;表示对查找到的每个文件执行rm命令。

垃圾箱机制

默认情况下,rm命令直接删除文件而不经过垃圾箱,与图形界面的“删除”操作不同,若需要类似垃圾箱的功能,可通过trash-cli工具实现(安装后使用trash命令替代rm),或通过别名将rm指向移动到特定目录的脚本(如alias rm='mv -t ~/.local/share/Trash/files'),但需注意定期清理垃圾箱。

安全建议

- 启用别名保护:在

~/.bashrc或~/.bash_profile中添加alias rm='rm -i',使删除操作默认需要确认。 - 使用大写选项:对于需要强制删除的操作,可使用大写

-RF(rm -RF)代替-rf,因键盘大写字母输入较少,可降低误触风险。 - 重要文件备份:执行删除前,确保重要文件已有备份,或使用

mv命令将文件移动到临时目录,确认无误后再删除。 - 避免在脚本中直接使用rm:在Shell脚本中,尽量先通过

test或[ ]命令判断文件是否存在,再决定是否删除,并添加日志记录。

相关问答FAQs

Q1: 为什么执行rm命令时提示“Permission denied”?

A: 该错误通常是因为当前用户对目标文件或目录没有写权限,可通过两种方式解决:一是使用sudo提权(如sudo rm file.txt,需输入管理员密码);二是修改文件权限(如chmod u+w file.txt赋予当前用户写权限后再删除),注意:若文件属于其他用户,直接删除可能影响系统或他人数据,需谨慎操作。

Q2: 如何恢复被rm命令删除的文件?

A: 默认情况下,rm删除的文件无法直接恢复,因为Linux系统仅在文件未被新数据覆盖时,才可能通过数据恢复工具(如testdisk、photorec或extundelete)找回文件,恢复的前提是:删除后未向对应分区写入新数据,且文件未被rm -f强制覆盖,建议立即停止使用该分区,并将该分区挂载为只读模式,然后使用专业工具尝试恢复,对于重要数据,预防永远胜于恢复,定期备份是最佳方案。