搭建支架落实语文素养是当前语文教育改革的重要方向,旨在通过系统化、结构化的教学支持,帮助学生逐步提升语言能力、思维品质、审美情趣和文化传承意识,语文素养的培养并非一蹴而就,而是需要教师在教学过程中根据学生认知规律和学习需求,设计不同类型的“支架”,引导学生从被动接受转向主动建构,最终实现核心素养的内化与迁移。

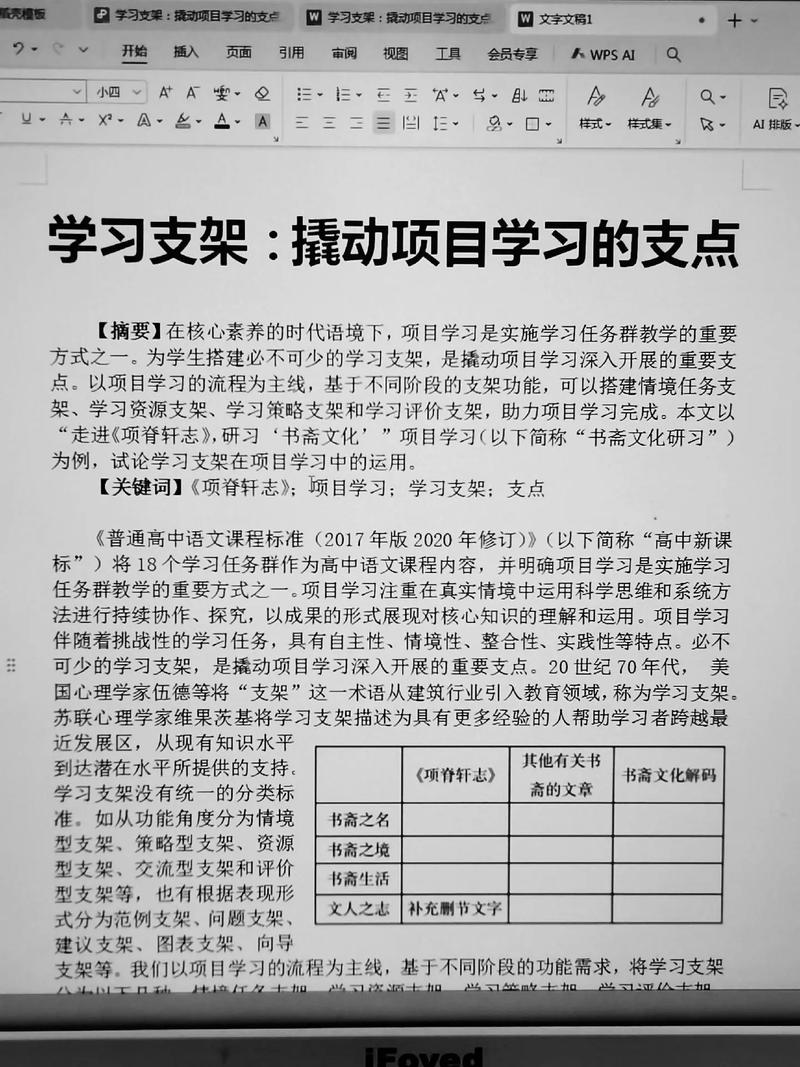

支架式教学的核心在于“支持”与“放手”的平衡,教师需立足语文素养的四大核心素养——语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解,搭建多层次、多维度的教学支架,在语言建构层面,可通过“问题链支架”引导学生梳理文本逻辑,如《背影》教学中,设计“父亲为何买橘子?”“爬月台的细节为何感人?”等问题,帮助学生从表层语言深入情感内核;在思维提升层面,运用“概念图支架”梳理议论文论证结构,如《敬业与乐业》一课,用“论点—论据—论证方法”的思维导图,训练学生逻辑分析能力;在审美层面,借助“情境体验支架”,如通过角色扮演《雷雨》片段,让学生在对话中感受人物冲突与悲剧美;在文化层面,则需搭建“资源拓展支架”,如结合传统节日开展“诗词里的中国”主题活动,引导学生从《九月九日忆山东兄弟》中理解重阳文化内涵。

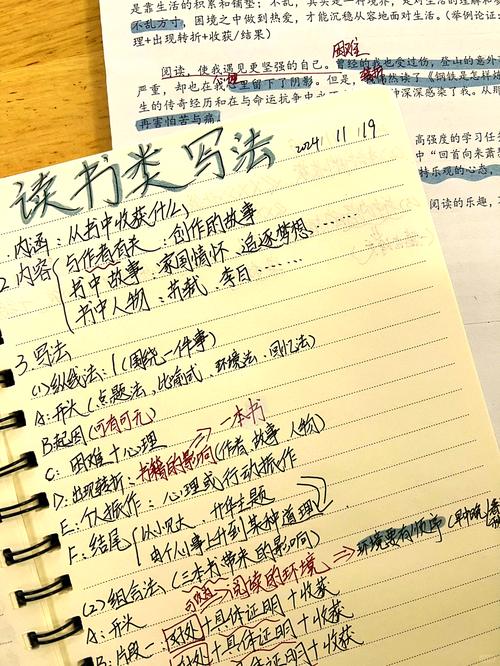

支架的设计需遵循“最近发展区”理论,贴近学生实际水平,在写作教学中,针对记叙文“细节描写不足”的问题,可搭建“五感观察支架”,引导学生从视觉、听觉、嗅觉等多角度描写场景,并通过“范例对比支架”(展示修改前后的片段)让学生直观感受细节描写的差异,对于文言文学习,学生常因字词障碍产生畏难情绪,此时可搭建“文言知识图谱支架”,将常见虚词、特殊句式分类整理,并结合“情境化翻译支架”(如用现代校园生活类比古代“太学”场景),降低理解难度,小组合作中的“角色分工支架”(如记录员、发言人、质疑人等角色轮换)也能促进学生倾听与表达能力的协同发展。

支架的运用需注重动态调整与逐步撤离,初期,教师需提供全面支持,如《阿长与<山海经>》教学中,通过“人物形象分析表”(包含事件、描写方法、人物性格等栏目)引导学生梳理;中期,可减少支架结构,改为“问题提示卡”,仅保留核心问题;后期,则应完全放手,让学生独立运用所学方法分析文本,这种“扶—半扶—放”的过程,正是学生从“外部支持”走向“内部建构”的关键路径,支架的搭建需与评价机制结合,如通过“素养表现性评价量表”(语言表达、思维逻辑、情感体验等维度),实时监测学生进步,及时调整支架策略。

搭建支架落实语文素养,本质是教师从“知识传授者”转变为“学习引导者”的过程,通过精准定位学生需求、科学设计支架类型、动态优化教学策略,能够帮助学生逐步构建语文素养体系,实现从“学会”到“会学”的跨越,最终形成适应终身发展的关键能力。

FAQs

Q1:支架式教学是否会导致学生过度依赖教师,缺乏独立思考能力?

A1:不会,支架式教学的核心是“逐步撤离”,教师在初期提供支持后,会根据学生能力提升逐步减少支架,最终引导学生独立解决问题,在阅读教学中,初期提供“结构分析表”,中期仅提示“文章论证思路”,后期则要求学生自主绘制思维导图,这一过程能有效培养学生独立思考能力,而非形成依赖。

Q2:如何在有限课时内平衡支架搭建与教学进度?

A2:可通过“重点突破”和“支架复用”解决,一是聚焦核心素养关键点,如仅针对“语言运用”或“思维发展”设计核心支架,避免面面俱到;二是设计可重复使用的通用支架,如“文本分析通用模板”“议论文写作框架”,在不同课文教学中循环优化,提高效率,可利用课前预习让学生初步接触支架,课上聚焦深度研讨,确保进度与效果兼顾。