寓言作为一种古老的文学体裁,其文体特质在文学史上具有独特的地位和价值,从本质上看,寓言是一种通过简单故事传达深刻道理的文学形式,它通常以虚构的情节、拟人化的角色或象征性的意象为载体,将抽象的哲理、道德训诫或生活经验具象化,从而实现教化与审美功能的统一,理解寓言的文体特质,需要从其结构特征、表达方式、功能定位及文化内涵等多个维度展开分析。

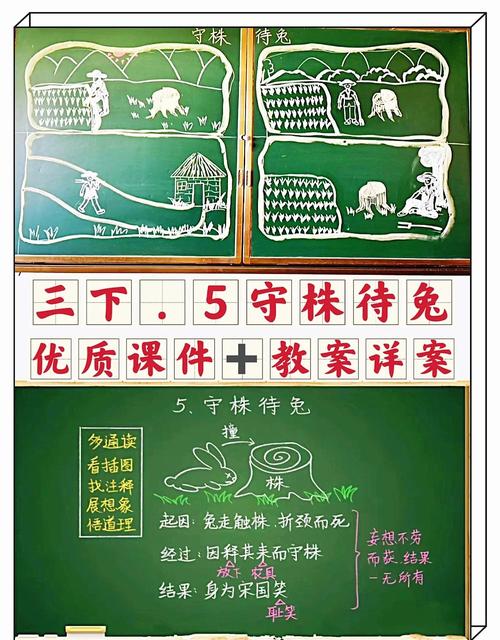

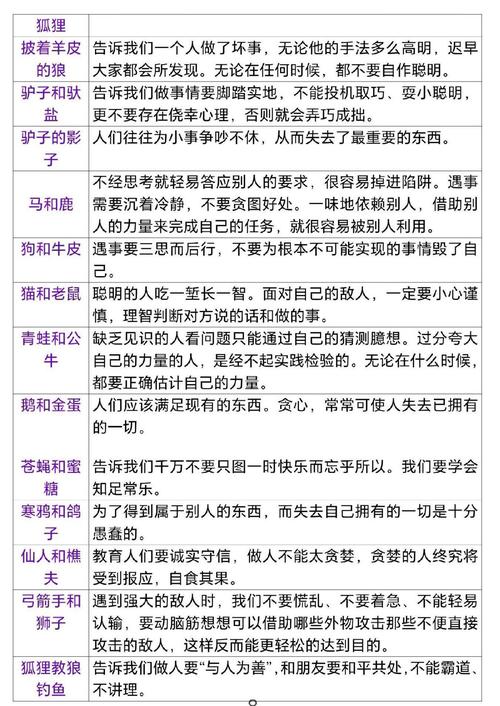

寓言的核心特质在于其“象征性”与“寓言性”的紧密结合,象征性是寓言的灵魂,它要求故事中的角色、情节或事物超越具体形象,指向更普遍的意义。《伊索寓言》中的“龟兔赛跑”,乌龟和兔子并非单纯的动物,而是象征着“坚持不懈”与“骄傲自满”两种人生态度;而中国寓言“守株待兔”中的农夫,则成为“不劳而获”思想的典型符号,这种象征性使得寓言能够在有限的篇幅内蕴含丰富的哲理,读者需要透过表层故事挖掘深层寓意,从而形成“言在此而意在彼”的审美效果,与象征性相伴的是寓言的“寓言性”,即故事本身具有虚构性,情节往往简洁明了,甚至带有夸张或荒诞色彩,这种非写实的特性反而强化了寓言的教化功能——因为读者不会纠结于故事的真实性,而是更关注其传递的道理。

寓言在结构上呈现出“故事框架+道理内核”的二重性结构,这种结构是寓言区别于其他文学体裁的重要标志,故事框架是寓言的“外壳”,通常具备完整的叙事要素:有人物(或拟人化形象)、有情节、有冲突、有结局,但情节设计相对简单,不追求复杂的细节或人物心理描写,而是服务于道理的表达。《狼来了》的故事框架仅包含“牧童撒谎—村民受骗—狼真来—无人救援”几个关键情节,其核心目的是通过“失去诚信”的后果传递“诚实做人”的道理,道理内核则是寓言的“灵魂”,它是故事最终指向的道德训诫、生活智慧或社会批判,往往以明确的警句或总结性语句点出,如《刻舟求剑》末尾的“世界上的事物,总是在不断地发展变化,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适合于这种变化的需要”,这种“故事+道理”的结构,使得寓言既具有故事的可读性,又具备哲理的深刻性,实现了形式与内容的统一。

在表达方式上,寓言常采用拟人、夸张、对比等修辞手法,以增强故事的生动性和讽刺效果,拟人化是寓言最常用的手法,赋予动物、植物或自然物以人的语言、行为和思想,既符合儿童的认知特点,也便于作者通过角色间的互动展现矛盾关系。《狐假虎威》中狐狸借助老虎的威势吓唬百兽,通过动物间的权力关系讽刺了仗势欺人的社会现象,夸张手法则通过放大角色的特征或情节的荒诞性,强化寓意,如《杞人忧天》中因担心天塌地陷而寝食不安的杞国人,其过度的担忧凸显了“不必要的忧虑”这一主题,对比手法则常用于塑造对立的角色或结局,如《农夫和蛇》中“善良的农夫”与“忘恩负义的蛇”的对比,鲜明地传达了“对恶人不能仁慈”的道理,这些修辞手法的运用,使得寓言的语言既简洁明快,又富有表现力,能够有效吸引读者并引发思考。

从功能定位来看,寓言兼具教化功能与审美功能,且二者密不可分,教化功能是寓言最原始也最核心的使命,尤其在古代社会,寓言常被用作道德教化、政治劝谏的工具。《战国策》中的寓言“鹬蚌相争,渔翁得利”,通过鹬鸟与河蚌争斗而被渔夫捕获的故事,向君主们传达“内部争斗会导致外部获利”的道理,具有强烈的现实针对性,而《韩非子》中的“自相矛盾”则通过商贩言行不一的情节,讽刺了逻辑混乱的思维方式,体现了法家思想的务实性,寓言并非枯燥的说教,它通过生动的情节和形象的比喻,将抽象的道理转化为具体可感的故事,使读者在审美体验中接受思想启迪,这种“寓教于乐”的特点使其教化功能更具渗透力,寓言还具有社会批判功能,它往往通过讽刺或隐喻的方式揭露社会弊端,如《叶公好龙》中对虚伪者的批判,《黔之驴》中对外强中干者的嘲讽,都体现了寓言作为“社会镜子”的价值。

从文化内涵层面看,寓言是特定时代、特定文化的浓缩反映,不同文明的寓言往往蕴含着独特的价值观和思维方式,古希腊寓言多强调个人品德与处世智慧,如《伊索寓言》中“蚂蚁和蝉”的故事,体现了古希腊文化中对勤劳与节俭的推崇;中国古代寓言则更多融入儒家、道家等思想,如《愚公移山》体现了儒家“自强不息”的精神,《庖丁解牛》则蕴含了道家“顺应自然”的哲学,寓言也具有跨文化的共通性,许多寓言在不同文明中以相似的故事传递相似的道理,如“狼来了”的故事在中国、希腊等国家的民间故事中均有出现,反映了人类对“诚信”这一普世价值的共同追求,这种文化共性与个性的结合,使得寓言成为研究人类文化心理的重要载体。

综合来看,寓言的文体特质可以概括为:以象征性为核心,以“故事+道理”为结构,以拟人、夸张等手法为表达手段,融合教化、审美与批判功能,并承载着丰富的文化内涵,这种特质使寓言能够在不同时代、不同文化中保持生命力,成为连接儿童与成人、个体与社会、现实与理想的桥梁,在当代社会,尽管文学形式日益多样化,寓言依然以其简洁有力的表达方式,在道德教育、思维训练和文化传承中发挥着不可替代的作用。

相关问答FAQs

Q1:寓言与童话有何区别?

A1:寓言与童话虽然都常采用拟人化手法和虚构故事,但存在明显区别,功能不同:寓言的核心是传递道德训诫或哲理,教化目的明确;童话则侧重于幻想世界的构建和儿童的情感体验,娱乐性更强,受众不同:寓言的读者既包括儿童也包括成人,成人更关注其深层寓意;童话主要面向儿童,语言和情节更符合儿童认知水平,结构不同:寓言通常在故事结尾点明寓意,道理清晰;童话则更注重情节的完整性和趣味性,道理往往隐含在故事中,不直接点出。《皇帝的新装》是寓言,通过“骗子做新衣—皇帝游行—孩童揭穿”的情节讽刺虚荣心;而《白雪公主》是童话,以公主与七个小矮人的故事传递善良与勇敢的主题,不直接说教。

Q2:寓言的象征性是否会影响读者的理解?

A2:寓言的象征性确实可能对读者理解造成一定影响,但这种影响具有双重性,若读者缺乏对文化背景或象征意义的了解,可能会误解寓意。“朝三暮四”原指猴子对食物分配的抱怨,后用来比喻反复无常,若不了解典故,可能仅理解为简单的喂猴情节,象征性也为读者提供了多元解读的空间,不同文化、不同年龄的读者可能从同一则寓言中获得不同的启示。《狐狸和葡萄》既可解读为“得不到就说不好”的酸葡萄心理,也可引申为“面对失败时的自我安慰”,理解寓言的象征性需要结合文化语境,但开放性解读也是其魅力所在。