激发班级参与感是营造积极学习氛围、提升教学效果的关键,需要从目标共建、活动设计、角色赋能、情感联结等多维度系统推进,以下从具体实践层面展开分析,并提供可操作的方法。

构建共同愿景,让每个学生找到归属感

班级参与感的根基在于学生对集体的认同,开学初可通过“班级愿景共创会”引导学生讨论:我们希望成为怎样的班级?设定“互助探索型班级”目标,围绕目标制定《班级公约》,公约内容由学生分组提案、全班投票表决,如“每周一次小组辩论赛”“每月一次跨学科项目”等,当学生感受到自己的想法被重视,便会主动将个人目标与班级愿景结合,形成“我为班级,班级为我”的共同体意识,某中学班主任在墙面上设置“成长树”,每位学生写下一学期想实现的小目标(如“帮助3名同学解决数学难题”),达成后便在“果实”上签名,这种可视化进程让参与感具象化。

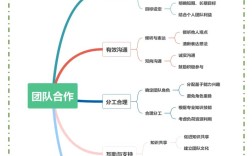

设计分层参与机制,满足不同学生需求

学生的性格、能力存在差异,需提供多元参与渠道避免“少数人主导,多数人旁观”,可通过“参与任务清单”实现分层设计,具体如下:

| 参与类型 | 适合学生 | 示例活动 | 实施要点 |

|---|---|---|---|

| 基础参与 | 内向、缺乏自信的学生 | 课堂小组记录员、班级图书角管理员、作业收发员 | 任务明确、周期固定,降低参与门槛 |

| 深度参与 | 有特长的学生 | 学科竞赛代表、班会策划组长、黑板报主编 | 提供资源支持,允许自主决策,如给予黑板报版面设计权 |

| 创新参与 | 思维活跃的学生 | 班级公众号运营、主题班会方案设计、跨学科项目发起 | 建立“提案-评审-落地”流程,优秀方案给予班级积分奖励 |

可采用“1+X”参与模式:每位学生至少承担1项基础任务,鼓励尝试X项拓展任务,平时沉默的学生可从“课堂发言记录员”做起,逐步过渡到参与“主题班会主持”,在循序渐进中建立信心。

创新活动形式,让参与过程更具吸引力

传统班会、大扫除等活动易让学生感到枯燥,需结合学生兴趣点设计“新、奇、特”形式。

- 情境化任务:在历史课上开展“唐朝市集模拟”,学生分别扮演商人、官员、诗人,通过交易、写诗、断案等角色体验理解唐代社会;在英语课设置“联合国气候大会”辩论,用英语表达环保观点,将语言学习与真实问题结合。

- 游戏化机制:将班级管理融入游戏元素,如“积分银行”:按时交作业加2分,帮助同学加3分,迟到扣1分,积分可兑换“免作业券”“担任一日班主任”等特权,某班级通过此机制,迟到率下降60%,主动答疑人次增加40%。

- 跨学科融合:围绕“校园垃圾分类”主题,语文组撰写倡议书,数学组统计垃圾回收数据,美术组设计分类标识,科学组调研降解技术,让不同优势的学生都能贡献价值。

强化即时反馈与认可,让付出被看见

参与感的持续动力源于正向反馈,需建立“多维度认可体系”:

- 过程性反馈:利用班级群或“闪光墙”即时表扬,如“今天小明主动分享解题思路,让全班同学茅塞顿开”,具体化的肯定比笼统的“你真棒”更有激励作用。

- 仪式化表彰:每周五开展“班级之星”评选,设置“进步之星”“创意之星”“互助之星”等特色奖项,由学生提名、全班投票,获奖者可获得手写奖状和小礼物(如定制书签)。

- 成果化展示:优秀作业、项目报告、活动照片等在班级文化墙展示,优秀作品推荐至学校公众号或校刊发表,某班级将“校园植物观察日记”汇编成册,作为班级纪念物,学生成就感倍增。

搭建家校协同桥梁,扩大参与外延

家长的参与能强化班级凝聚力,可通过“家长开放日”邀请家长观摩主题班会,或成立“家长智囊团”,邀请医生家长开展急救知识讲座、工程师家长讲解桥梁原理等,建立“班级-家庭”沟通群,定期分享班级活动动态,鼓励家长留言鼓励,形成“学校主导、家庭支持、学生主体”的参与生态。

相关问答FAQs

Q1:如何调动性格内向学生的参与积极性?

A:内向学生往往观察力强、思考深入,可从“非语言参与”入手:允许他们用书面形式表达观点(如便签墙反馈),或承担“幕后角色”(如资料整理、PPT制作),同时采用“小组结对”模式,安排1名外向学生与1名内向学生组成搭档,在合作中逐步引导其发言,课堂讨论前先给2分钟小组预交流,内向学生先在小组内表达,再由小组代表分享,降低公开表达的压力。

Q2:班级活动参与度两极分化怎么办?

A:首先分析原因:是否任务设计缺乏吸引力?是否评价标准单一?可通过“参与需求调研”问卷了解学生兴趣点,调整活动形式;其次建立“互助小组”,将活跃学生与待鼓励学生搭配,设置“小组捆绑积分”,促进成员互相带动;最后引入“轮岗制”,如班干部、小组长定期轮换,让更多学生体验不同角色,避免“固定参与者”固化。