外国人看待唐诗宋词,往往带着一种跨文化审美的新奇与敬畏,这种感受源于对东方哲学、美学与语言艺术的独特解读,在他们眼中,唐诗宋词不仅是文学瑰宝,更是理解中国传统文化的钥匙,其凝练的语言、深邃的意境和丰富的情感,构成了一个与西方诗歌截然不同的审美体系。

从语言形式来看,唐诗宋词的格律与音韵让外国人着迷,中文的单音节特性和声调变化,使得诗词在平仄、对仗、押韵上形成严密的音律美,这种音乐性在翻译中往往难以完全保留,反而更凸显了原作的精妙,李白的《静夜思》仅20字,却通过“床前明月光,疑是地上霜”的平仄交替与意象叠加,营造出跨越千年的乡愁,美国诗人埃兹拉·庞德在翻译《长干行》时,虽无法还原中文的音韵,却捕捉到“妾发初覆额,折花门前剧”的叙事画面,将其视为“意象派诗歌的典范”,认为唐诗以最简洁的语言承载最丰富的意象,这种“以少胜多”的创作理念深刻影响了现代诗歌的发展。

在情感表达上,外国人常惊叹于中国诗人将个人情感融入自然景物的含蓄之美,与西方诗歌直白的抒情不同,唐诗宋词往往通过“寓情于景”“托物言志”传递复杂情感,比如杜甫的“国破山河在,城春草木深”,以破碎的城池与繁茂的草木对比,隐含家国之痛;苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,借明月寄托对亲人的思念,而非直白呼喊,日本汉学家吉川幸次郎在《中国诗史》中指出,中国诗词的“哀而不伤”是一种独特的情感美学,它将个体悲欢升华为对生命、宇宙的哲思,这种克制与深沉,与西方浪漫主义的奔放形成鲜明对比,法国汉学家弗朗索瓦·于连在《经与纬》中进一步分析,认为唐诗宋词的“意境”追求“言有尽而意无穷”,这种“留白”艺术与中国山水画的“虚实相生”一脉相承,体现了道家“天人合一”的哲学观。

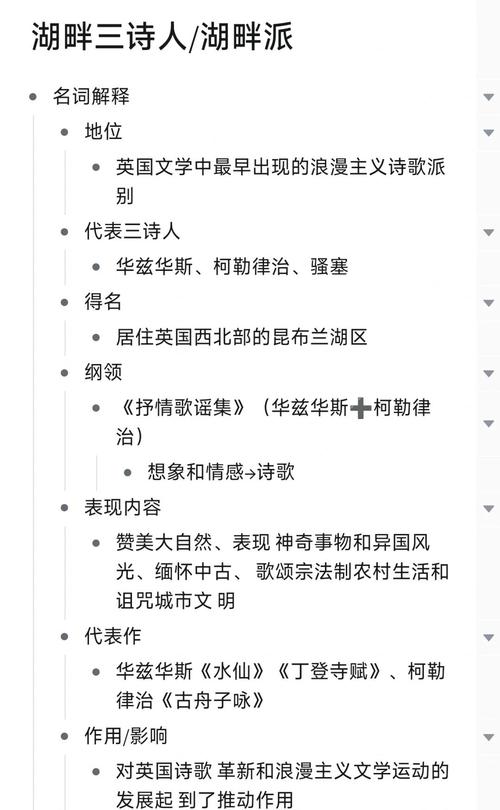

哲学与文化的深度解读,是外国人理解唐诗宋词的另一重要维度,许多学者认为,诗词是中国文人安放精神家园的方式,其中蕴含的儒、释、道思想构成了东方智慧的核心,王维的“行到水穷处,坐看云起时”被视为禅宗“随缘任运”的写照;陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”则折射出道家“返璞归真”的人生追求,德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》中将唐诗宋词与希腊悲剧并列为“人类文明的轴心时代精神成果”,认为其通过个体体验触及了人类共通的生存困境,如孤独、时间、生命意义等,在西方汉学界,杜甫被尊为“诗圣”,不仅因其诗歌艺术的高超,更因其“致君尧舜上,再使风俗淳”的儒家担当;而李白的“天生我材必有用”则被视为西方“浮士德精神”的东方对应,展现了人类对自由与超越的永恒追求。

文化传播与接受过程中,外国读者的“创造性误读”也值得关注,由于文化背景差异,同一首诗词在不同语境下可能产生截然不同的解读,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,在中国文化中象征爱情的坚贞,但在西方读者眼中,可能更易联想到基督教“殉道者”的自我牺牲精神,这种误读并非理解的障碍,反而成为跨文化对话的契机,美国汉学家宇文所安在《盛唐诗》中坦言,西方读者无法完全体会中文诗词的典故之妙,但正是这种“陌生化”体验,激发了他们对东方文化的好奇心,近年来,随着《中国诗词大会》等节目的海外传播,唐诗宋词以更通俗的方式走进大众视野,外国网友在社交媒体上用“每一首都像一幅流动的画”“文字里有星辰大海”等评论表达赞叹,认为这些古老诗句与现代人的生活情感依然能产生共鸣。

外国读者在欣赏唐诗宋词时也面临挑战:一是语言障碍,诗词中的典故、双关、意象在翻译中容易流失;二是文化语境差异,如“折柳送别”“望月怀远”等习俗需额外解释;三是审美习惯不同,西方读者可能更关注叙事逻辑,而对“意境”的感知需要长期培养,尽管如此,这并未阻挡唐诗宋词走向世界的步伐,从18世纪英国汉学家乔治·斯当东的《英使谒见乾隆纪实》首次向欧洲介绍中国诗词,到如今斯坦福大学、哈佛大学开设的“中国古典诗词”课程,再到叶嘉莹先生用英文在全球讲授诗词之美,唐诗宋词正以多元形式被世界接纳,成为连接东西方文化的诗意桥梁。

相关问答FAQs

Q1:外国人学习唐诗宋词时,最常遇到的困难是什么?

A1:外国人学习唐诗宋词的主要困难集中在语言和文化层面,语言上,中文诗词的凝练性、平仄格律和一词多义现象,使得翻译时难以兼顾音韵、意境与字面意义的统一,东风”既可指春风,也可象征机遇,需结合上下文理解,文化上,诗词中大量涉及的历史典故(如“塞上长城空自许”中的“塞上长城”)、传统习俗(如“爆竹声中一岁除”的春节习俗)以及哲学思想(如“道法自然”的道家理念),缺乏中国文化背景的读者难以深入领会,中文诗词的“留白”美学要求读者主动填补想象空间,这与西方文学强调明确叙事的习惯不同,需要长期培养审美感知力。

Q2:唐诗宋词对世界文学产生了哪些具体影响?

A2:唐诗宋词对世界文学的影响主要体现在创作理念和艺术形式上,在创作理念上,19世纪末20世纪初,庞德等意象派诗人受中国诗词启发,提出“直接呈现意象”的主张,摒弃了维多利亚时期诗歌的直白抒情,推动了现代诗歌的革新,如庞德的《在地铁站》中“人群中的脸庞”一意象,明显受到“池塘生春草,园柳变鸣禽”等诗句“以景起兴”手法的影响,在艺术形式上,日本俳句的“5-7-5”音节结构虽源于中国汉诗的绝句,但受唐诗“意境说”影响,追求“季语”与“余韵”;美国诗人加里·斯奈德在《砌石与寒山》中,模仿王维、寒山子的禅意风格,将自然描写与哲学思考结合,形成了独特的“跨文化禅诗”,唐诗宋词中的家国情怀、生命意识等主题,也为世界文学提供了东方视角的情感表达范式。