前端架构设计中的包图(Package Diagram)是一种静态结构图,用于描述系统中模块的划分、依赖关系以及组织结构,通过包图,开发团队可以清晰地展现前端应用的分层架构、模块职责边界以及组件间的交互逻辑,从而提升代码的可维护性、可扩展性和团队协作效率,以下从包图的核心要素、绘制方法、实际应用场景及注意事项等方面展开详细说明。

包图的核心要素与表示规范

包图由包(Package)、依赖关系、接口和元素导入/导出等核心要素构成,其表示需遵循统一建模语言(UML)规范:

- 包(Package):用带标签的文件夹图标表示,标签为包名,用于封装具有特定职责的模块(如页面组件、工具类、状态管理等),包内可包含子包、类、组件、接口等元素,pages包”可能包含“home”“user”等子包,分别对应不同业务页面。

- 依赖关系(Dependency):用虚线箭头表示,箭头指向被依赖的包,说明依赖方需要访问被依赖方的公共接口或实现,components包”依赖“utils包”,表示组件层需要调用工具层的函数。

- 接口(Interface):用圆矩形表示,定义包对外提供的服务契约,api包”定义“UserService接口”,声明“getUserInfo”等方法,由“data包”中的具体类实现。

- 导入/导出(Import/Export):通过包边界的“+”导出公共元素、“-”私有元素、“#”受保护元素,明确模块的暴露边界,避免随意跨包访问,core包”导出“BaseComponent”基类,供其他包继承,而内部私有工具类则不对外暴露。

前端架构中包图的绘制方法与步骤

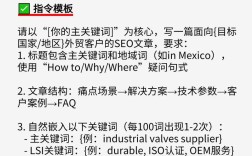

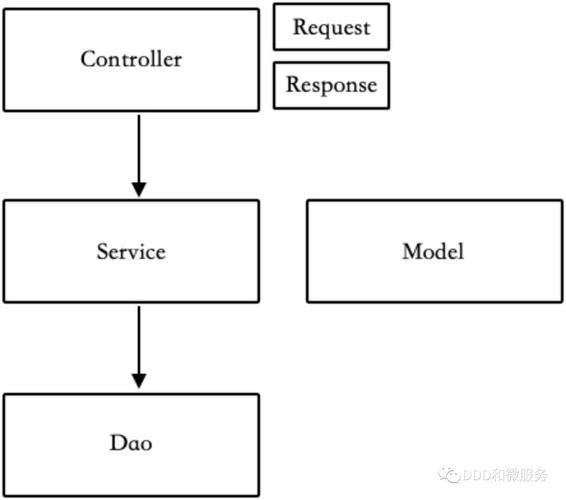

绘制前端包图需结合业务需求和技术栈,通常遵循“需求拆解→模块划分→依赖梳理→可视化”的流程:

需求拆解与模块划分

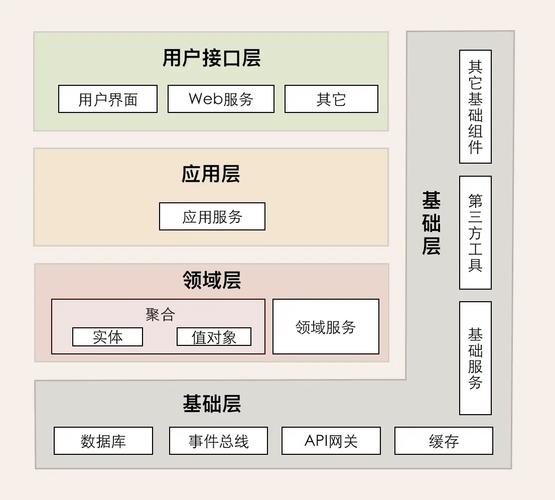

根据前端应用的功能边界,将系统划分为高内聚、低耦合的模块,电商前端可划分为页面层(pages)、组件层(components)、业务逻辑层(business)、数据层(data)、工具层(utils)、基础设施层(core)等核心包,每个包再根据子功能拆分子包(如“pages包”拆分为“product”“order”“user”等)。

定义包职责与接口

明确每个包的核心职责,并设计对外接口。

- core包:负责底层基础设施,如路由配置、全局状态管理(Redux/Pinia)、主题配置等,导出“RouterConfig”“Store”等全局对象;

- business包:封装核心业务逻辑,如“cart包”实现购物车计算规则、“auth包”处理登录权限校验,提供“addToCart”“checkPermission”等方法;

- components包:复用UI组件,如“Button”“Modal”“Table”等,依赖“core包”的主题接口实现样式统一;

- data包:管理数据请求,封装API接口调用(如axios请求)、数据转换逻辑,依赖“business包”的业务规则处理返回数据。

梳理依赖关系与边界控制

通过依赖箭头连接模块,确保单向依赖(避免循环依赖)。

- “pages包”依赖“components包”和“business包”,页面组件通过调用业务逻辑和UI组件实现功能;

- “business包”依赖“data包”和“utils包”,业务逻辑需要获取数据并使用工具函数;

- “core包”被其他所有包依赖,提供全局基础能力,但不依赖具体业务模块。

通过导入/导出符号控制访问权限:如“utils包”中的“dateUtils”工具函数设为公共(+),“business包”内部的“priceCalculation”私有逻辑设为私有(-),防止外部直接调用。

包图在前端架构中的实际应用场景

大型多页应用(MPA)架构设计 型网站(如新闻门户、企业官网),包图可清晰划分频道模块:

- pages包:按频道拆分子包(“news”“sports”“tech”),每个子包包含页面组件和路由配置;

- components包:公共组件(“Header”“Footer”“ArticleCard”)和频道专用组件(“NewsList”“VideoPlayer”);

- data包:各频道数据请求(“news-api”“sports-api”),依赖“utils包”的缓存工具实现数据缓存。

中后台管理系统架构

中后台系统通常包含权限管理、数据报表、用户中心等模块,包图可突出分层和复用:

- core包:集成Ant Design Pro框架,导出“request”(axios封装)、“authority”(权限指令)等工具;

- business包:按业务域划分(“permission”“report”“system”),每个子包包含业务逻辑和页面组件;

- components包:业务组件(“SearchForm”“ChartsTable”“RoleSelector”)和通用组件(“ModalForm”“StepForm”)。

微前端架构模块拆分

在微前端场景下,包图可用于描述基座应用(MainApp)与子应用(SubApp)的模块边界:

- main-app包:包含全局路由、应用通信(qiankun事件总线)、主题管理,导出“loadApp”“emitAppEvent”接口;

- sub-apps包:按子应用划分(“order-app”“user-app”),每个子应用独立包含“pages”“components”“business”等子包,依赖“main-app包”的全局接口实现通信。

前端包图绘制的注意事项

- 避免过度拆分:包粒度过细会导致依赖复杂,一般按业务域或功能维度划分,确保每个包职责单一(如“auth包”只负责认证相关逻辑)。

- 控制循环依赖:循环依赖会导致模块加载顺序问题,可通过“依赖倒置”原则(如抽象接口定义)或中间层包解耦。

- 动态更新与维护:随着业务迭代,包图需同步更新,确保架构设计与代码结构一致,可通过工具(如StarUML、PlantUML)自动生成包图并关联代码仓库。

相关问答FAQs

Q1:前端包图与传统目录结构有何区别?

A1:前端包图是抽象的模块关系可视化工具,侧重描述模块间的职责边界和依赖逻辑;而目录结构是代码的物理组织形式,反映文件层级关系,包图可独立于具体技术栈存在,指导目录结构设计,但目录结构需严格遵循包图的模块划分(如“pages包”对应src/pages目录),包图中定义“business包”依赖“data包”,则代码中business目录下的模块需通过import调用data目录下的接口,避免跨目录随意引用。

Q2:如何通过包图优化前端构建性能?

A2:包图可通过模块划分和依赖梳理优化构建性能:

- 按需加载:根据包图依赖关系,将非首屏模块(如“user包”的“settings页面”)拆分为独立chunk,通过动态导入(import())实现按需加载,减少初始包体积;

- 并行构建:针对无直接依赖的包(如“news包”和“sports包”),在CI/CD流水线中启用并行构建,缩短编译时间;

- 缓存策略:将不常变动的核心包(如“core包”“utils包”)单独构建,通过文件缓存(如Webpack的contenthash)避免重复编译,提升构建效率。