刷抖音已经成为许多人的日常习惯,但“正确”刷抖音并非指时长或频率,而是如何通过这个平台获取有价值的信息、放松身心,同时避免沉迷和无效消耗,以下从内容筛选、时间管理、互动技巧、创作思维和心态调整五个方面,详细拆解“正确刷抖音”的方法。

内容筛选:从“被动接收”到“主动选择” 池庞大,算法会根据你的停留时长、点赞、评论等行为持续推送同类内容,若不加筛选,很容易陷入“信息茧房”,长期刷到同质化甚至低质内容,正确的做法是主动优化内容源:

- 关注优质账号:根据兴趣领域关注垂直领域的创作者,比如知识类(@无穷小亮的科普日常)、技能类(@手工耿)、生活美学类(@李子柒)等,这些账号通常内容结构清晰、信息密度高。

- 善用“不感兴趣”功能:刷到低质内容时,点击视频右下角的“→”选择“不感兴趣”,并标注具体原因(如“内容低质”“引人不适”),算法会逐步调整推荐逻辑。

- 利用“搜索”功能:主动搜索关键词,Excel技巧”“家常菜教程”,避免完全依赖算法推荐,精准获取所需内容。

时间管理:用“目标感”替代“无意识滑动”

很多人刷抖音时容易“一刷就停不下来”,核心原因是缺乏明确目标,导致时间被碎片化消耗,建议通过以下方式建立时间边界:

- 设定“刷抖音场景”:将刷抖音与特定场景绑定,通勤时听知识类音频”“午休时看10个搞笑视频”,避免在工作、学习或睡前无节制刷。

- 使用“番茄钟法”:将刷抖音作为完成任务的奖励,专注学习25分钟后,刷5分钟抖音”,用“限时奖励”替代“无目的消遣”。

- 开启“青少年模式”或“屏幕时间管理”:即使成年人也可通过手机自带的“屏幕使用时间”功能,设置单日抖音使用时长上限(如40分钟),超时后需密码验证才能继续使用。

互动技巧:从“观众”到“参与者”

抖音的算法推荐机制中,“互动权重”远高于“完播率”,正确的互动不仅能让你获得更精准的内容推荐,还能提升账号活跃度(若有创作需求)。

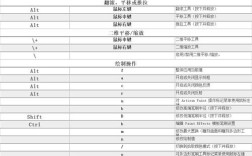

- 有效互动三步法:

- 完播:完整观看视频(尤其是前3秒和结尾,算法会判断内容吸引力);

- 深度互动:点赞仅表示“喜欢”,评论更能体现内容价值(这个方法试了很实用!”“能否出详细步骤?”),评论字数越多,算法判定你对该领域兴趣越高;

- 收藏与转发:收藏=“未来可能用到”,转发=“希望他人看到”,这两种行为能帮助算法识别你的核心需求。

- 避免无效互动:沙发”“第一个”等无意义评论,或频繁给低质内容点赞,反而会降低推荐内容的精准度。

创作思维:以“输出倒逼输入”

若想从“刷抖音”中获得更多价值,可以尝试以“创作者视角”参与,哪怕不发布视频,也能提升信息处理能力。

- 拆解爆款视频逻辑:刷到高赞视频时,暂停分析:选题(是否贴近热点/解决痛点)、结构(开头3秒是否有钩子?中间是否有干货?结尾是否有引导?)、表现形式(文案、BGM、剪辑节奏是否符合受众习惯?)。

- 模仿与创新结合:选择1-2个优质账号,模仿其选题方向和视频框架,结合自身经历或知识储备进行微创新,用Excel大佬的方法,我简化了家庭记账流程”。

- 记录灵感碎片:遇到有价值的内容或创意,及时用手机备忘录记录,定期整理成“选题库”,避免灵感转瞬即逝。

心态调整:警惕“算法陷阱”,回归生活本质

抖音的算法本质是“注意力经济”,通过精准推送和即时反馈(点赞、评论)让人产生多巴胺依赖,长期可能导致焦虑、拖延等问题。

- 区分“娱乐”与“逃避”:若刷抖音是为了放松、获取信息,属于合理娱乐;若因工作压力、社交焦虑而刷,本质上是在逃避现实,需及时调整心态。

- 建立“现实反馈闭环”:刷到实用技巧(如收纳方法、烹饪教程)后,立刻动手实践,将线上知识转化为线下能力,避免“收藏=学会”的错觉。

- 定期“数字断舍离”:每周安排1-2天完全不刷抖音,用阅读、运动、社交等线下活动替代,重新感受真实生活的乐趣。

相关问答FAQs

Q1:刷抖音时总是忍不住刷很久,如何控制时间?

A:控制时间的关键在于“替代行为”和“环境干预”,具体方法包括:① 物理隔离:工作时将抖音退出登录,或卸载APP,用网页版替代(网页版通常体验较差,可减少使用时长);② 设置“延迟满足”:想刷抖音时,先完成一件小事(如喝一杯水、整理桌面),5分钟后若仍想刷再开始;③ 替代活动:准备一个“兴趣清单”,刷抖音时改为听播客/看10页书/做5分钟拉伸”,用高价值活动填补碎片时间。

Q2:如何判断抖音内容是否真实可靠?避免被误导? 真实性可从三方面入手:① 查看创作者背景:是否为该领域专业人士(如医生、教师、持证从业者),或是否有权威机构认证(如“抖音知识创作者”标识);② 交叉验证:对科普、新闻类内容,通过权威媒体(如央视新闻、人民日报)或专业平台(如知网、PubMed)核实信息;③ 观察内容细节:是否有数据来源标注、逻辑是否严谨、是否存在夸大其词(如“100%有效”“速成”等绝对化表述),对于理财、医疗、法律等敏感领域,建议以官方信息为准,避免轻信短视频中的“经验分享”。