制作网站版数据库是一个涉及多个技术环节的系统工程,需要从前端界面设计到后端逻辑处理,再到数据库的存储与管理进行全面规划,以下将从需求分析、技术选型、数据库设计、后端开发、前端交互、部署维护等六个核心环节详细展开说明。

需求分析:明确数据库的核心功能

在动手制作之前,首先要明确网站需要实现的功能,以及这些功能如何依赖数据库进行数据存储,如果是一个电商网站,数据库需要存储用户信息(用户名、密码、联系方式)、商品信息(名称、价格、库存)、订单信息(订单号、下单时间、商品清单、支付状态)等;如果是博客系统,则需要存储文章标题、内容、作者、发布时间、评论等数据,需求分析阶段需要梳理出所有需要存储的数据实体,以及实体之间的关系(如用户与订单是一对多关系,订单与商品是多对多关系),并确定每个数据实体需要包含的具体字段(如用户实体包含id、username、password、email等字段),这一步是整个数据库设计的基石,直接关系到后续开发的效率和系统的可扩展性。

技术选型:搭建开发环境与选择技术栈

根据需求分析的结果,选择合适的技术栈是关键,网站版数据库的开发涉及前端、后端和数据库三个部分。

- 前端技术:负责用户界面的展示和交互,常用的技术包括HTML(页面结构)、CSS(页面样式)和JavaScript(页面逻辑),对于复杂的交互需求,可以使用前端框架如React、Vue.js或Angular,这些框架能提供组件化开发能力,提高开发效率,AJAX(异步JavaScript和XML)技术或Fetch API用于前端与后端进行异步数据交互,实现页面的动态更新。

- 后端技术:负责处理业务逻辑、与数据库交互并返回数据给前端,后端语言有多种选择,如PHP(搭配Laravel、Symfony等框架)、Python(搭配Django、Flask等框架)、Java(搭配Spring Boot框架)、Node.js(搭配Express框架)等,选择时需考虑团队技术储备、开发效率以及性能需求,Python的Django框架自带ORM(对象关系映射),能简化数据库操作;Node.js则适合处理高并发的前后端分离项目。

- 数据库技术:根据数据量、访问频率和复杂度选择,关系型数据库如MySQL、PostgreSQL、SQL Server,适合结构化数据,支持复杂的SQL查询和事务处理;非关系型数据库如MongoDB、Redis,适合存储非结构化数据或需要高性能读写的场景,对于中小型网站,MySQL因其开源、稳定、社区支持丰富而成为首选;对于需要灵活数据模型的场景,MongoDB可能更合适。

- 开发环境:需要安装相应的运行环境(如PHPStudy、XAMPP用于搭建本地PHP+MySQL环境,Anaconda用于Python开发,Node.js用于Node.js开发),以及代码编辑器(如VS Code、Sublime Text)和版本控制工具(如Git)。

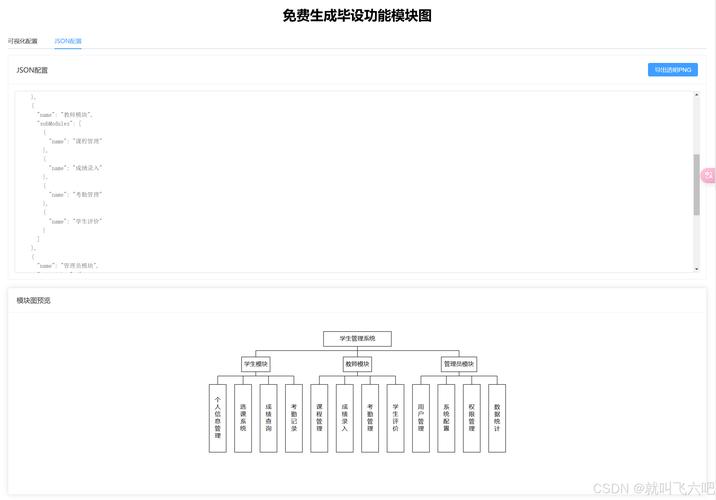

数据库设计:构建高效的数据结构

数据库设计是核心环节,直接影响到数据的存储效率和查询性能,主要步骤包括:

- 概念设计:根据需求分析的结果,绘制E-R图(实体-关系图),明确实体、属性和实体间的关系。“用户”实体与“订单”实体之间存在“一对多”关系,即一个用户可以对应多个订单。

- 逻辑设计:将E-R图转换为关系模型,即设计数据库中的表结构,每个实体对应一张表,实体的属性对应表的字段,实体间的关系通过外键来实现。“用户表”包含user_id(主键)、username、password等字段;“订单表”包含order_id(主键)、user_id(外键,关联用户表)、order_time、total_price等字段。

- 物理设计:确定表的存储引擎(如MySQL的InnoDB支持事务,MyISAM强调性能)、字段的数据类型(如用INT存储整数,VARCHAR存储变长字符串,DATETIME存储日期时间)、索引的创建(如对user表的username字段创建唯一索引,提高查询速度)等,合理的索引设计能显著提升查询效率,但过多索引会影响写入性能,需权衡。

以下是一个简单的博客系统数据库表结构设计示例:

| 表名 | 字段名 | 数据类型 | 约束/说明 |

|---|---|---|---|

| users | id | INT | 主键,自增 |

| username | VARCHAR(50) | 唯一,非空 | |

| password | VARCHAR(255) | 非空(存储加密后的密码) | |

| VARCHAR(100) | 唯一,非空 | ||

| posts | id | INT | 主键,自增 |

| title | VARCHAR(200) | 非空 | |

| content | TEXT | 非空 | |

| author_id | INT | 外键,关联users表的id | |

| publish_time | DATETIME | 默认值为当前时间 | |

| comments | id | INT | 主键,自增 |

| post_id | INT | 外键,关联posts表的id | |

| user_id | INT | 外键,关联users表的id | |

| comment_content | TEXT | 非空 | |

| comment_time | DATETIME | 默认值为当前时间 |

后端开发:实现数据交互与业务逻辑

后端开发的核心是搭建API(应用程序接口),供前端调用以实现数据的增删改查(CRUD),以Python的Django框架为例:

- 创建模型:在Django的models.py文件中定义类,对应数据库中的表,定义User、Post、Comment类,并指定字段类型和关系。

- 生成迁移文件:使用

python manage.py makemigrations命令生成迁移文件,描述模型的变化。 - 执行迁移:使用

python manage.py migrate命令将迁移文件应用到数据库,创建实际的表结构。 - 编写视图函数:在views.py中编写函数处理业务逻辑,如用户登录、文章发布、评论提交等,视图函数接收前端请求,调用模型操作数据库,然后返回JSON格式的数据或渲染页面。

- 配置URL路由:在urls.py中配置URL模式,将请求映射到对应的视图函数。

/api/posts/映射到获取文章列表的视图函数,/api/posts/create/映射到创建文章的视图函数。 - 实现CRUD操作:通过Django ORM(如Post.objects.create()创建文章,Post.objects.all()获取所有文章,Post.objects.filter(id=1).update()更新文章,Post.objects.filter(id=1).delete()删除文章)简化数据库操作,避免直接编写SQL语句。

前端交互:实现用户界面与数据展示

前端开发需要将后端返回的数据以友好的方式展示给用户,并允许用户输入数据,以Vue.js为例:

- 创建组件:将页面拆分为多个组件,如Header(导航栏)、PostList(文章列表)、PostDetail(文章详情)、CommentForm(评论表单)等。

- 调用API:在组件中使用axios库发送HTTP请求(如GET、POST、PUT、DELETE)到后端API,在PostList组件的created生命周期钩子中调用axios.get('/api/posts/')获取文章列表数据。

- 数据绑定:使用Vue的数据绑定语法(如

v-for循环渲染文章列表,v-model实现表单数据的双向绑定)将后端返回的数据动态渲染到页面上。 - 事件处理:为按钮、表单等元素绑定事件(如@click点击事件,@submit提交事件),触发相应的操作,用户点击“提交评论”按钮时,调用axios.post('/api/comments/', {post_id: currentPostId, comment_content: commentText})将评论数据发送到后端。

- 用户体验优化:通过加载动画、错误提示(如使用Element UI的Message组件)等方式提升用户体验,在数据请求期间显示“加载中...”,请求失败时显示“请求失败,请稍后重试”。

部署维护:保障网站稳定运行

开发完成后,需要将网站部署到服务器上,并进行日常维护。

- 服务器选择:可以选择云服务器(如阿里云、腾讯云、AWS),根据网站流量配置合适的配置(CPU、内存、带宽)。

- 环境配置:在服务器上安装所需的运行环境(如Nginx作为Web服务器,uWSGI或Gunicorn作为应用服务器,MySQL或PostgreSQL作为数据库)。

- 部署流程:使用Git将代码推送到服务器,或通过FTP上传代码文件,配置Nginx反向代理,将请求转发给后端应用服务器,启动应用服务器和数据库服务。

- 数据备份:定期备份数据库数据,防止数据丢失,可以使用MySQL的mysqldump工具进行全量备份,或设置定时任务进行增量备份。

- 监控与优化:使用监控工具(如Prometheus、Grafana)监控服务器性能(CPU、内存、磁盘使用率)和应用响应时间,根据监控结果进行优化,如优化SQL查询、增加缓存(如Redis)、使用CDN加速静态资源加载等。

相关问答FAQs

问题1:如何确保网站数据库的安全性?

解答:确保数据库安全需从多个层面入手:①访问控制:为数据库设置复杂的密码,限制远程访问(如只允许服务器IP访问),不同应用使用不同的数据库用户并分配最小必要权限(如只允许查询、插入,禁止删除);②数据加密:对敏感数据(如用户密码)使用哈希算法(如bcrypt、Argon2)加密存储,对传输中的数据使用HTTPS加密;③注入防护:使用ORM框架或参数化查询(如Django的queryset、PHP的PDO)防止SQL注入攻击;④定期更新:及时更新数据库管理系统(如MySQL)和依赖库的安全补丁;⑤日志审计:开启数据库日志,记录异常访问和操作行为,定期检查日志。

问题2:当网站数据量增大时,如何优化数据库性能?

解答:数据量增大时的性能优化措施包括:①索引优化:为常用查询条件(如WHERE、JOIN、ORDER BY涉及的字段)创建合适的索引,避免全表扫描,但需避免过度索引;②SQL优化:分析慢查询日志,优化低效SQL语句(如避免SELECT *,只查询必要字段;使用JOIN代替子查询);③分库分表:当单表数据量过大(如超过千万条)时,进行水平分表(按ID范围或哈希值拆分到多个表)或垂直分表(将大表拆分为多个小表);④缓存机制:使用Redis等缓存工具缓存热点数据(如首页文章、用户信息),减少数据库访问;⑤读写分离:将读操作和写操作分离到不同的数据库服务器,主库负责写,从库负责读,提升并发处理能力;⑥数据库配置优化:调整数据库的缓冲池大小(如MySQL的innodb_buffer_pool_size)、连接数等参数,适应高并发场景。