网页兼容性是前端开发中不可忽视的核心议题,它直接关系到用户体验、开发效率以及产品的最终呈现效果,随着互联网技术的飞速发展,浏览器种类、版本、设备类型的日益多样化,网页兼容性已从“是否能在浏览器中打开”的基础问题,演变为“能否在不同环境下提供一致、流畅体验”的复杂挑战,要全面看待网页兼容性,需从技术本质、用户价值、实践策略等多个维度展开分析。

兼容性的本质:多环境下的技术适配

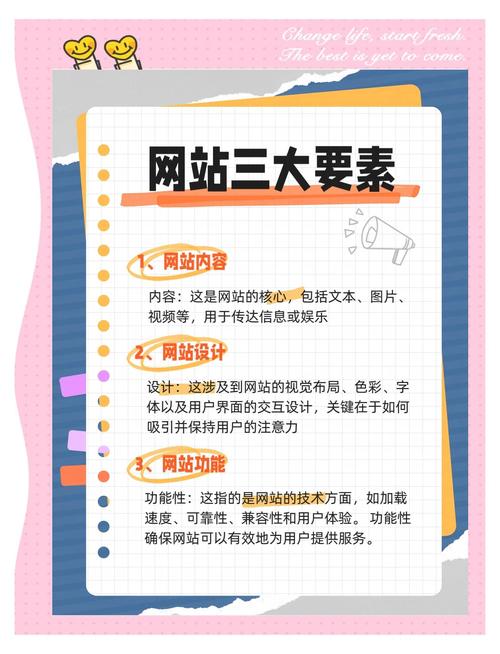

网页兼容性本质上是指网页在不同浏览器、操作系统、设备硬件及网络环境下的表现一致性,这种“一致性”并非要求所有环境下功能完全相同,而是基于“核心功能可用、核心体验一致”的原则,通过技术手段适配差异化的运行环境,在老旧浏览器中可能无法使用最新的CSS Grid布局,但需确保页面内容仍能以线性方式正常呈现;在移动端小屏设备上,需通过响应式设计调整布局,而非简单缩放桌面版页面,这种适配过程本质上是“权衡”的艺术——在功能完整性、开发成本与用户体验之间找到最佳平衡点。

兼容性的核心价值:连接用户与信息的桥梁

-

用户体验的基石

用户不会关心浏览器版本或设备型号,他们只关心能否顺利获取信息、完成操作,若网页在Chrome上完美运行,在Firefox上却出现样式错乱或功能失效,用户会直接归因于“网站有问题”而非“浏览器不兼容”,这种负面体验会直接导致用户流失,尤其对于电商、金融等高依赖交互场景,兼容性问题可能直接造成经济损失,据相关统计,超过70%的用户会因为页面显示异常而放弃使用网站,其中兼容性问题占比高达40%。 -

开发效率的保障

良好的兼容性策略能显著降低开发与维护成本,若缺乏统一的兼容性标准,开发者需为每个浏览器编写“定制化代码”,导致代码冗余、测试工作量激增,早期IE6的盒模型差异曾让开发者苦不堪言,而如今通过CSS Reset或Normalize.css等工具,可统一不同浏览器的默认样式,减少重复劳动,兼容性问题的排查往往耗时耗力,若能在开发阶段建立规范,可大幅降低后期修复成本。 -

产品生命周期的延伸

互联网产品的用户群体覆盖广泛,从最新款iPhone到十年前的安卓机,从Chrome到Edge、Safari等浏览器,若忽视兼容性,相当于主动放弃了一部分潜在用户,尤其对于企业级应用或公共服务平台,兼容性更是“普惠性”的体现——确保所有用户,无论使用何种设备,都能平等获取服务。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

兼容性的挑战:多维度复杂性的交织

-

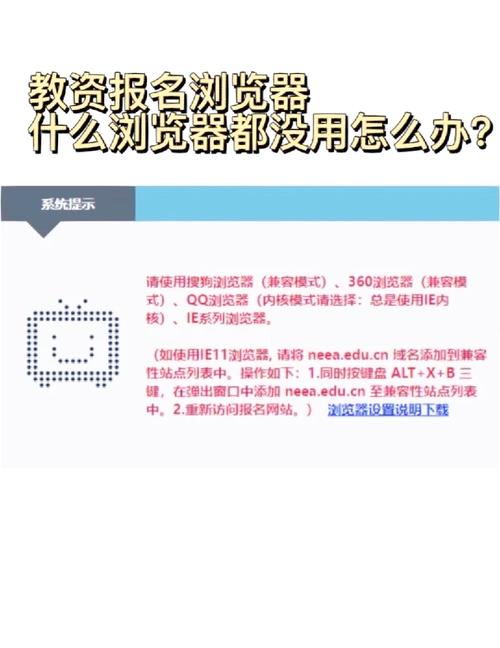

浏览器差异的多样性

不同浏览器对HTML、CSS、JavaScript标准的支持程度存在差异,IE11对Flexbox布局的支持有限,而现代浏览器已全面支持;部分浏览器对ES6新特性(如Promise、async/await)的解析存在兼容性问题,浏览器内核的差异(如Chrome的Blink、Firefox的Gecko、Safari的WebKit)也会导致渲染效果不同,甚至同一内核的不同版本(如Chrome 90与Chrome 100)也可能存在API支持差异。 -

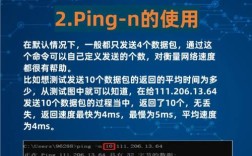

设备与网络的限制

移动设备与桌面设备的屏幕尺寸、输入方式(触屏 vs 鼠标)、性能(CPU、内存)差异显著,需通过响应式设计、触摸事件适配等方式解决,网络环境(如2G、5G、Wi-Fi)会影响资源加载策略,需针对弱网环境优化图片、脚本等资源的加载优先级,避免因加载超时导致功能不可用。 -

技术迭代的动态性

前端技术更新迭代速度快,新特性不断涌现,而旧版本浏览器淘汰速度不一,Google已逐步停止对旧版Chrome的支持,但企业内部系统可能仍在使用IE11,这种“新旧并存”的局面要求开发者既要拥抱新技术,又要兼顾历史版本,形成“向前兼容”与向后兼容的双重压力。

兼容性的实践策略:从规范到落地的全链路管理

-

建立兼容性标准与范围

在项目启动初期,需明确目标用户群体的浏览器、设备范围,制定兼容性标准,可通过工具(如Can I Use、BrowserStack)查看各特性的支持情况,结合用户数据(如Google Analytics)确定优先级,若用户中Chrome占比超过80%,可优先保证Chrome的完美体验,对其他浏览器提供“降级方案”。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

采用渐进增强与优雅降级

- 渐进增强:先保证在所有浏览器中核心功能可用(使用基础HTML、CSS),再针对现代浏览器增强体验(如使用动画、新API)。

- 优雅降级:先实现现代浏览器下的完整功能,再通过特性检测(如

@supports、Object.prototype.toString.call)为旧浏览器提供替代方案。

使用CSS变量实现主题切换时,可先检测浏览器是否支持,若不支持则通过JavaScript动态切换样式类。

-

工具链与框架的选择

- 预处理器与转译工具:使用Babel转译ES6+代码,用PostCSS处理CSS兼容性(如添加浏览器前缀、转换新特性)。

- UI框架:选择自带兼容性处理的框架(如React、Vue),它们内部已处理了部分跨浏览器差异,但仍需注意框架版本与浏览器版本的匹配。

- 测试工具:使用Selenium、Cypress进行自动化测试,通过BrowserStack、CrossBrowserTesting进行真机测试,覆盖不同浏览器与设备组合。

-

CSS与JavaScript的兼容性处理

- CSS:使用Reset.css或Normalize.css统一默认样式;通过Autoprefixer自动添加浏览器前缀;对布局使用Flexbox或Grid时,提供回退方案(如float、table布局)。

- JavaScript:避免使用已废弃的API(如

innerText),优先使用Polyfill(如core-js)填充缺失的特性,或通过条件判断避免在旧浏览器中执行不兼容代码。

-

响应式与移动端适配

使用Viewport单位(vw、vh)、媒体查询(@media)适配不同屏幕尺寸;针对触摸事件(touchstart、touchmove)与鼠标事件(click)的差异,添加事件兼容处理;对图片使用srcset或<picture>标签,根据设备分辨率加载不同尺寸资源。

兼容性的未来趋势:智能化与标准化并行

随着Web标准的逐步统一(如HTML5、CSS3的普及)和浏览器厂商的协作(如W3C标准的推进),兼容性问题正从“碎片化”向“标准化”过渡,AI技术的引入为兼容性测试提供了新可能——通过机器学习自动识别跨浏览器差异,生成测试用例,大幅提升测试效率,PWA(Progressive Web App)技术的推广,通过“一次开发,多端运行”的特性,在一定程度上减少了兼容性开发的复杂度。

相关问答FAQs

Q1: 如何确定项目的兼容性范围?

A1: 确定兼容性范围需结合用户数据与技术资源:

- 用户数据分析:通过Google Analytics等工具查看用户使用的浏览器、设备、操作系统版本,优先覆盖占比超过5%的浏览器(如Chrome、Firefox、Safari、Edge),对占比极低的浏览器(如Opera)提供基础兼容即可。

- 业务场景需求:若为内部系统,需明确用户使用的固定浏览器版本(如企业内网可能统一使用IE11);若为面向公众的产品,需兼顾移动端与桌面端,尤其是iOS与Android的主流浏览器。

- 技术资源评估:根据团队开发能力与时间成本,平衡“完美兼容”与“核心功能可用”,若资源有限,可保证核心功能在所有浏览器中可用,非核心功能(如动画效果)仅在现代浏览器中实现。

Q2: 如何高效排查兼容性问题?

A2: 排查兼容性问题可遵循“定位-复现-修复”的流程,结合工具与人工测试:

- 错误定位:使用浏览器开发者工具(Chrome DevTools、Firefox Developer Tools)的Console面板查看JavaScript错误,通过Elements面板检查CSS样式是否被覆盖;借助Can I Use确认特性支持情况。

- 环境复现:使用BrowserStack、CrossBrowserTesting等工具在真实浏览器环境中复现问题;对移动端问题,可通过Chrome模拟器或真机调试(如USB调试)定位。

- 针对性修复:

- CSS问题:通过

@supports检测特性支持,或使用Autoprefixer添加前缀; - JavaScript问题:使用Babel转译代码,或通过Polyfill(如polyfill.io)动态加载兼容性脚本;

- 布局问题:使用Flexbox或Grid时,提供回退方案(如float布局),或通过JavaScript动态计算布局。

- CSS问题:通过

- 自动化测试:编写Selenium或Cypress测试用例,覆盖关键功能在不同浏览器中的表现,避免回归问题。