开发招聘体系是一个系统性工程,需要从战略定位、流程设计、渠道建设、工具优化到团队协作等多个维度进行规划,以确保能够高效、精准地吸引并选拔符合企业发展需求的人才,以下从核心步骤、关键环节及优化方向展开详细说明。

明确招聘需求与战略定位

招聘开发的首要任务是清晰定义“招什么人”和“为什么招”,这需要与业务部门深度协作,确保招聘目标与企业战略一致。

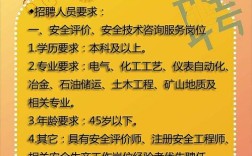

- 需求拆解:通过岗位分析(Job Analysis)明确岗位职责、任职资格(学历、经验、技能、素质模型)及核心产出指标,技术岗位需区分前端、后端等细分方向,明确编程语言、项目经验等硬性要求,以及沟通协作、问题解决等软性素质。

- 战略对齐:结合公司发展阶段(初创期、成长期、成熟期)确定招聘优先级,初创期侧重“全能型”人才,成长期侧重“专业型+潜力型”人才,成熟期侧重“管理型+创新型”人才,需考虑企业文化适配度,避免“招来留不住”的问题。

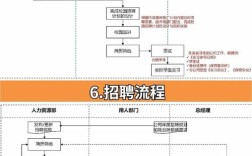

- 需求审批:建立标准化的需求提报流程,由业务负责人填写《招聘需求申请表》,明确用人紧急度、编制来源(新增/补缺)、预算范围等,经HR部门及管理层审批后进入招聘流程。

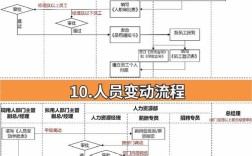

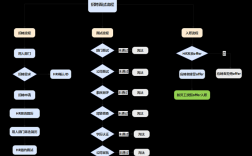

设计标准化招聘流程

规范的流程是招聘效率的保障,需覆盖“需求确认—渠道筛选—面试评估—录用入职—入职跟踪”全链路,并明确各环节责任主体与时间节点,以下是典型流程设计:

| 环节 | 核心动作 | 关键节点 |

|---|---|---|

| 需求确认 | 业务部门提报需求,HR岗位分析,明确JD(岗位描述)与PS(人员规范) | JD需包含职责、要求、汇报关系、薪酬范围;PS明确核心能力素质模型 |

| 渠道选择与发布 | 根据岗位类型选择渠道(如技术岗用GitHub/BOSS直聘,职能岗用猎聘/综合平台) | 内部推荐优先级最高(成本较低、适配度高),外部渠道需组合使用(免费+付费) |

| 简历筛选 | 初筛(硬性条件匹配:学历/经验/技能)→ 复筛(软性条件:项目经历/稳定性/动机) | 筛选比例建议初筛10:1,复筛5:1,避免“海投”简历干扰 |

| 面试评估 | 专业面(业务部门)→ 综合面(HR/高管)→ 背景调查(核心岗位) | 面试结构化程度≥80%,采用STAR法则(情境-任务-行动-结果)评估行为事件 |

| 录用与入职 | 发放Offer(明确薪酬、入职时间、违约条款)→ 入职准备(工位、设备、入职培训) | Offer需在24小时内发出,入职引导需包含“导师制”与30天融入计划 |

| 入职跟踪 | 1周/1个月/3个月跟踪评估,解决适应问题,优化招聘闭环 | 建立“新员工留存率”与“试用期通过率”考核指标,目标留存率≥90% |

构建多元化招聘渠道体系

单一渠道难以满足全类型人才需求,需建立“内外结合、线上线下”的渠道矩阵,并持续优化渠道 ROI(投入产出比)。

- 内部渠道:

- 内部推荐:设置推荐奖励(如成功入职奖励500-2000元),鼓励员工推荐身边优质人才,推荐简历通过率可达30%以上,显著高于外部渠道。

- 内部竞聘/转岗:针对管理岗或专业技术岗,开放内部竞聘通道,提升员工归属感与组织稳定性。

- 外部渠道:

- 线上平台:综合类(智联招聘、前程无忧)、垂直类(BOSS直聘、拉勾网)、社交类(LinkedIn脉脉、行业社群),根据岗位属性选择,互联网岗位优先BOSS直聘(沟通效率高),高端岗位用猎聘(候选人质量高)。

- 线下渠道:校园招聘(与目标高校建立合作,举办宣讲会/双选会)、社会招聘会(行业专场)、猎头合作(针对稀缺岗位,年薪50万以上岗位建议使用猎头)。

- 雇主品牌建设:通过公司官网、公众号、短视频平台(如抖音/B站)展示企业文化、员工故事、技术成果,吸引被动候选人(在职但有跳槽意向的人才)。

优化招聘工具与技术应用

技术是提升招聘效率的核心驱动力,需借助数字化工具实现流程自动化与决策智能化。

- ATS( applicant Tracking System, applicant Tracking System):招聘管理系统,用于统一管理简历、流程、数据,实现需求发布、简历筛选、面试安排、Offer发放全流程线上化,减少人工操作误差,北森、Moka等ATS系统可自动过滤重复简历,根据岗位关键词匹配候选人。

- AI筛选工具:通过AI算法分析简历中的“关键词匹配度”“职业稳定性”“项目相关性”,快速识别高潜力候选人,缩短初筛时间50%以上,HireVue的视频面试AI可分析候选人的语言表达、微表情,辅助评估岗位适配度。

- 人才库建设:将未通过面试的优质候选人录入人才库,定期维护(如季度更新联系方式、推送企业动态),当岗位需求出现时可直接激活,降低重复招聘成本。

提升招聘团队能力与协作

招聘团队是招聘体系的执行主体,需通过专业能力培训与跨部门协作优化招聘体验。

- HR团队专业化:

- 业务能力:HR需了解公司业务逻辑(如互联网公司的“敏捷开发”、制造业的“精益生产”),以便与业务部门对齐需求。

- 面试技巧:定期开展结构化面试、STAR法则、压力面试等培训,提升评估准确性。

- 数据驱动:通过招聘漏斗分析(渠道转化率、面试通过率、平均招聘周期)定位瓶颈,例如若“简历筛选到面试”转化率低于20%,需优化JD吸引力或渠道质量。

- 跨部门协作:

- 与业务部门建立“招聘联合小组”,核心岗位共同参与面试,避免HR“拍脑袋”决策。

- 定期召开招聘复盘会,反馈候选人体验(如面试流程时长、沟通清晰度),持续优化流程。

建立招聘效果评估与迭代机制

招聘体系需通过数据监控与效果评估持续优化,避免“为招而招”。

- 核心指标:

- 效率指标:平均招聘周期(目标:普通岗≤30天,核心岗≤60天)、渠道简历转化率(目标:≥5%)。

- 质量指标:新员工试用期通过率(目标:≥85%)、3个月留存率(目标:≥90%)、岗位胜任评分(入职后3个月由部门负责人评估)。

- 成本指标:单位招聘成本(总招聘费用/入职人数),内部推荐成本最低(约500元/人),猎头成本最高(年薪20%-30%)。

- 迭代优化:

- 每季度分析招聘数据,若某渠道转化率持续低于平均水平,需调整渠道策略(如减少低效平台投入,增加垂直渠道合作)。

- 根据业务变化动态调整人才标准,例如公司转型数字化时,需增加“数据分析能力”“AI工具使用经验”等任职要求。

相关问答FAQs

Q1:如何平衡招聘效率与候选人体验?

A:平衡效率与体验需从“流程简化”与“沟通人性化”入手,通过ATS系统实现简历自动筛选、面试日程智能预约,减少候选人等待时间(如发送“面试确认+日程提醒”短信/邮件);避免“已读不回”等情况,即使候选人未通过,也需在3个工作日内反馈原因(如“本次岗位更倾向于有XX项目经验的人才”),并邀请加入人才库,面试前可通过“企业手册”介绍公司文化与岗位亮点,面试后及时收集候选人反馈,优化流程细节。

Q2:招聘如何应对“人才荒”与“求职难”的结构性矛盾?

A:结构性矛盾的核心是“岗位需求与人才技能不匹配”,需从“精准定位”与“能力培养”双路径解决,招聘时降低“非必要硬性要求”(如学历、工作经验),聚焦“核心能力+潜力”,例如技术岗可接受“能力突出但经验不足”的应届生,通过“技能测评+实操任务”评估实际能力;建立“校企合作”或“内部培训体系”,例如与高校共建“定向培养班”,或对新员工开展“岗前集训”,缩短人才从“可用”到“好用”的周期,通过雇主品牌吸引“被动候选人”,扩大人才选择范围。