在当前数字化转型浪潮下,企业对高效、可复用的软件组件需求激增,组件研发成为技术团队的核心竞争力之一,这也直接推动了对组件研发人才的招聘需求持续升温,组件研发工程师不仅需要扎实的编程基础,更需具备系统设计思维、工程化能力以及对业务场景的深度理解,其招聘过程需从能力模型构建、招聘渠道选择、面试流程设计到人才评估等多个维度进行系统性规划。

组件研发岗位的核心能力模型

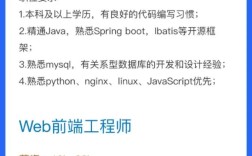

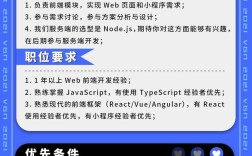

组件研发工程师的招聘需首先明确岗位能力模型,通常包括技术硬技能与软性素养两大维度,技术硬技能方面,候选人需精通至少一门主流编程语言(如JavaScript/TypeScript、Java、Python等),熟悉组件化开发思想,掌握前端框架(如React、Vue、Angular)或后端微服务架构(如Spring Cloud、Dubbo),具备组件抽象、封装、测试与发布全流程经验,对工程化工具链(如Webpack、Vite、Jenkins、Git CI/CD)的熟练运用,以及对组件性能优化、兼容性处理、安全防护等实践能力的掌握,也是核心考察点,软性素养方面,需强调逻辑思维能力、问题解决能力、跨团队协作意识以及文档编写能力,组件研发往往涉及多角色协作,清晰的沟通与表达能力直接影响组件的落地效果。

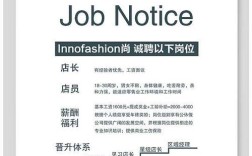

招聘渠道的精准触达与策略选择

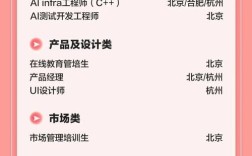

针对组件研发这类技术岗位,招聘渠道需兼顾广度与深度,技术垂直平台(如GitHub Jobs、Stack Overflow Jobs、拉勾网、Boss直聘)是触达候选人的主要阵地,其中GitHub作为全球最大的开发者社区,通过开源项目贡献、技术Issue等维度可精准筛选具备实战能力的候选人,内推渠道在高端人才招聘中效果显著,通过鼓励内部员工推荐,可快速获取与团队技术栈匹配、文化契合度高的候选人,技术社区(如掘金、思否、CSDN)的专栏投稿、开源项目维护者、技术大会演讲者等,均是潜在的高质量候选人来源,可通过主动联系或合作邀约方式建立连接,对于应届生招聘,可重点与高校计算机相关专业、ACM竞赛团队、技术社团合作,通过实习项目、代码竞赛等方式提前锁定潜力人才。

系统化面试流程与评估方法

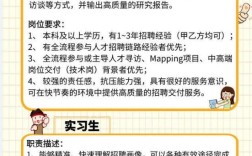

科学的面试流程是确保招聘质量的关键,组件研发岗位的面试通常分为初筛、技术面试、业务面试及终面四个阶段,初筛环节重点考察候选人的基本履历、技术栈匹配度及项目经验,可通过在线编程平台(如LeetCode、牛客网)设置基础算法题或组件设计题,初步验证编码能力,技术面试由资深工程师或技术负责人担任,通过现场编程(如实现一个可复用的表单组件)、系统设计题(如设计一套组件库的版本管理与发布机制)、源码阅读(如分析React Hooks的实现原理)等方式,深度评估候选人的技术功底与工程思维,业务面试则由产品经理或业务负责人参与,通过场景化问题(如“如何设计一个适配多端业务的弹窗组件”)考察候选人对业务场景的理解能力与需求转化能力,终面侧重文化契合度与职业发展规划,通过候选人过往项目中的协作案例、冲突处理方式等,判断其是否具备长期成长潜力。

人才评估中的关键维度与避坑指南

在评估候选人时,需避免唯学历论或唯项目经验论,重点关注以下维度:一是组件化思维的落地能力,即候选人是否在过往项目中真正通过组件提升了开发效率,而非简单封装UI元素;二是技术深度与广度的平衡,例如是否理解组件设计模式(如高阶组件、Render Props)、是否熟悉组件打包优化原理等;三是问题解决能力,可通过提问“组件遇到兼容性问题时如何排查”等开放性问题,考察其分析思路与解决方案的完整性,常见招聘误区包括过度追求框架熟练度而忽略基础原理,或盲目青睐大厂背景而忽视实际贡献价值,建议通过实际项目案例复盘(如“请详细介绍一个你主导开发的组件,其设计难点、优化过程及业务价值”)来客观评估候选人的真实水平。

组件研发团队的人才梯队建设

随着业务发展,组件研发团队需构建合理的人才梯队,初级工程师应侧重基础组件开发与维护,培养工程化规范意识;中级工程师需承担核心组件设计与跨团队协作,提升需求分析与方案设计能力;高级工程师或架构师则需负责组件体系规划、技术选型与难点攻克,同时承担团队技术赋能与人才培养职责,在招聘中,可针对不同层级设置差异化考察重点,例如高级岗位增加技术预研(如“如何设计支持低代码平台的组件架构”)与团队管理相关问题的考察。

相关问答FAQs

Q1:组件研发工程师与前端/后端开发工程师的核心区别是什么?

A1:核心区别在于职责定位与能力模型,前端/后端开发工程师通常聚焦于业务功能的实现与业务逻辑的交付,而组件研发工程师更专注于可复用软件资产的设计与沉淀,需具备更强的抽象思维、系统设计能力以及对工程化、性能、兼容性等非功能性需求的深度考量,前端开发可能实现一个电商列表页,而组件研发则需要抽象出通用的列表组件,支持多业务场景的配置化复用,并确保其可维护性与扩展性。

Q2:如何判断候选人是否具备优秀的组件化设计能力?

A2:可通过以下三个层面综合判断:一是理论认知,询问候选人是否理解组件的单一职责原则、可复用性原则、高内聚低耦合等设计理念;二是实践案例,要求候选人详细拆解过往主导的组件项目,包括需求背景、设计思路(如为何选择特定架构)、遇到的技术难点(如复杂状态管理)及解决方案;三是场景化测试,通过现场设计题(如“设计一个支持主题切换的按钮组件”)考察其接口设计、扩展性考虑及边界条件处理能力,优秀的设计应兼顾易用性、灵活性与性能。