介绍设计师时,与其干巴巴地罗列履历,不如像拆盲盒一样,把他们的设计故事、思维火花和隐藏技能层层展开,让听众在好奇与共鸣中记住这个“造梦者”,以下是从多个维度切入的趣味介绍方法,帮你把设计师变成有血有肉、闪闪发光的存在。

用“反差感”打破刻板印象

大众对设计师的常规定义是“会画图的艺术家”“审美在线的细节控”,但设计师的真实状态往往充满反差萌,介绍时先抛出“人设反差”,能瞬间抓住注意力。

一个以“极简主义”闻名的UI设计师,私下可能是复古游戏机收藏家,家里堆着几十款像素风游戏;擅长“暗黑系”视觉的平面设计师,却会每天给流浪猫拍照,修图时给猫咪贴满闪贴纸,这些细节能让“设计师”标签落地——他们不是活在云端的美学信徒,而是把热爱藏在日常里的普通人。

还可以用“技能反差”:某建筑设计师能徒手画出精准施工图,却分不清葱姜蒜;服装设计师能设计出高定礼服,却总穿两只不同颜色的袜子出门,反差愛建立起“专业”与“接地气”的平衡,让设计师的形象更鲜活。

把“设计过程”变成“侦探故事”

设计不是灵光一现的魔法,而是抽丝剥茧的解谜过程,介绍时不妨把项目经历改编成“侦探故事”,突出“问题-线索-突破”的叙事线。

介绍一个APP改版项目时,可以这样展开:“用户反馈‘找不到付款按钮’,像案发现场的线索,我们蹲守了100小时用户行为数据,发现70%的人在深夜12点后操作时,会误把‘首页推荐’当成‘购物车’,原来问题出在‘颜色对比度’——深蓝按钮在暗光下像隐形人,我们尝试了17种蓝色渐变,最终用‘星空蓝+荧光绿’让按钮在暗光下‘发光’,转化率直接翻倍。”

把“调研数据”说成“蹲守线索”,“改稿17版”说成“排除17个嫌疑人”,用户痛点变成“谜案”,解决方案变成“关键线索”,整个设计过程瞬间变得像侦探破案一样烧有趣味。

用“非设计作品”展现思维深度

设计师的价值不仅在于产出物,更在于他们的“设计思维”,介绍时可以跳出作品集,分享他们用设计思维解决“非设计问题”的故事,让听众理解“设计是一种看待世界的方式”。

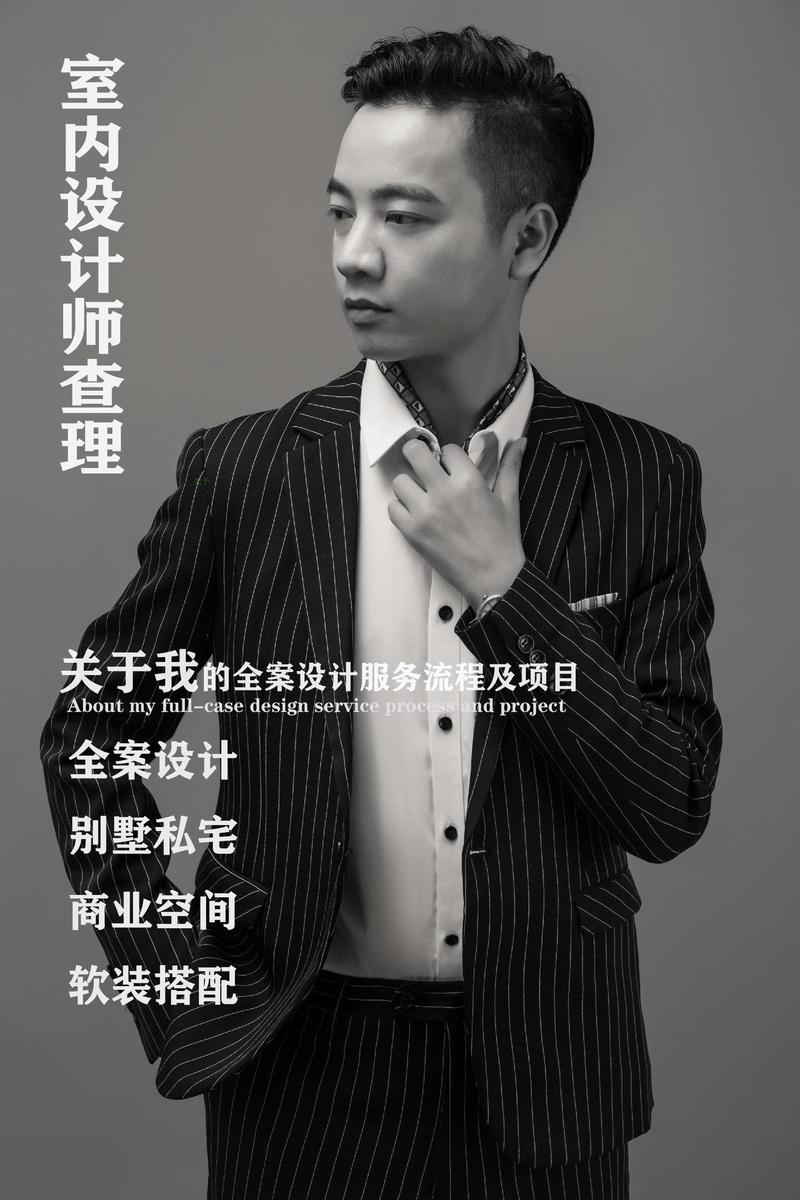

某室内设计师在帮朋友改造出租屋时,没用昂贵的材料,而是用“模块化思维”:把旧衣柜拆解成可组合的搁板,墙面用磁性涂料代替装饰画,搬家时能像搭乐高一样拆走,这种“低成本高适配”的设计思维,和解决商业问题的逻辑异曲同工。

再比如,一位UX设计师给自家宠物做“喂食器设计”:猫咪总打翻食盆,他观察到猫喜欢“少量多次”进食,于是用“重力感应+定时器”设计出“自助小食机”,还能通过APP记录猫咪进食习惯,这个“宠物项目”看似无关工作,却展现了用户洞察、功能迭代、数据反馈的完整设计闭环。

用“感官细节”替代专业术语

介绍设计作品时,少用“视觉层次”“交互逻辑”等术语,多描述“感官体验”,让听众通过想象“触摸”到设计。

介绍一款木质餐具时,与其说“采用榫卯结构,符合人体工学”,不如说“拿起叉子时,指尖能摸到木纹的呼吸,叉柄的弧度刚好嵌进掌心,像握住一块被阳光晒暖的石头”;介绍一个字体设计项目,可以说“每个笔画都像在‘跳舞’——‘横画’平稳如跑道,‘竖画’挺拔如松枝,连标点符号都带着俏皮的眨眼”。

用通感手法把设计转化为视觉、触觉、听觉的体验,听众不需要懂专业,就能感受到设计的温度和巧思。

设计“互动小剧场”,让听众参与进来

介绍时加入互动环节,让听众从“旁观者”变成“参与者”,加深对设计师的理解。

现场准备“设计猜猜看”:展示一个产品的局部(比如一个LOGO的弧线、一个APP的图标),让观众猜测它的设计灵感(“这是模仿山脉的轮廓?还是水的波纹?”),揭晓答案时请设计师分享背后的故事——“其实是客户家猫咪的尾巴,当时设计师正撸猫,突然灵感闪现”。

或者玩“30秒挑战”:给观众一个简单主题(快乐”),让设计师快速画出3个视觉方案,并解释每个方案的颜色、线条为何传递“快乐”——圆形代表圆满,明黄色像阳光,波浪线像笑起来的嘴角”,互动过程既能展现设计师的即时创作能力,又让听众直观感受“设计如何传递情绪”。

用“跨界联想”拓展认知边界

设计师的思维往往跨越领域,介绍时可以主动“跨界”,把他们的设计理念与其他领域关联,让听众发现设计的普适价值。

某平面设计师的“网格系统”设计,可以类比“城市交通规划”——主干道是主网格,次干道是次网格,路口是信息节点,混乱的版面就像堵车的城市;某交互设计师的“动效设计”,可以联系“舞蹈编排”——按钮的出现如舞者登场,转场如队形变换,流畅的动效就是一场“指尖上的芭蕾”。

跨界联想能打破“设计只是画画”的误解,让听众意识到:好的设计,本质是“让复杂世界变有序”的智慧。

表格化呈现“设计师的多面性”

为了让介绍更直观,可以用表格整理设计师的“隐藏技能”与“设计哲学”,让信息一目了然:

| 身份标签 | 具体表现 | 趣味案例 |

|---|---|---|

| 细节控侦探 | 能发现1px的视觉偏差,对用户行为数据敏感 | 为了按钮“点击区域”多2px,和开发争论3小时,最终用A/B测试证明转化率提升15% |

| 跨界灵感王 | 从烘焙、旅行、电影中汲取设计灵感 | 用舒芙蕾的蓬松感设计海报渐变,用老电影色调定义APP界面风格 |

| 用户代言人 | 每天花2小时泡在用户社区,记录用户的“吐槽日记” | 收集到100条“看不懂操作”的反馈后,自己录了20小时“小白用户”操作视频,推动改版 |

| 效率极客 | 用自动化工具把重复性工作节省下来,专注创意环节 | 写了100行Python脚本,自动生成海报初稿,每周节省10小时手动设计时间 |

相关问答FAQs

Q1:介绍设计师时,如何平衡专业性和趣味性?避免变成“纯娱乐”或“听不懂的讲座”?

A:核心是“用故事包装专业,用细节降低门槛”,先从趣味故事切入(设计师和猫咪的灵感碰撞”),在故事中自然带出专业逻辑(如何通过用户观察解决设计问题”),遇到专业术语时立刻用生活化比喻解释(网格系统就像城市地图”),关键是让听众先“对这个人感兴趣”,再“对他做的事产生好奇”,专业度会在共鸣中自然传递。

Q2:如果设计师的作品风格比较小众(比如实验艺术、极简主义),如何让大众快速理解并产生共鸣?

A:找到“小众风格”与“大众情感”的连接点,比如实验艺术装置,不直接讲“概念”,而是描述观众的第一感受——“走进这个空间,会像掉进一片星空,脚下的光影会随着呼吸变化,很多人在里面待了半小时不愿走,因为这里让他们想起了童年数星星的夜晚”,极简主义设计可以关联“减法生活”的理念:“去掉所有不必要的按钮,就像整理衣柜时留下最爱的那件衣服,留下的每一个元素都在说‘我很重要’”,用情感共鸣作为桥梁,小众风格也能被大众感知到温度。