系统网络招聘作为现代企业人才获取的核心渠道,已深度融入人力资源管理的全流程,从技术架构到运营策略,从用户体验到生态协同,这一模式正在重构招聘行业的底层逻辑,成为驱动组织人才竞争力的关键变量。

系统网络招聘的技术架构与核心模块

现代网络招聘系统通常采用微服务架构,通过分布式部署实现高并发处理,其技术底座包含云服务、大数据分析和人工智能算法三大核心组件,以某头部招聘平台为例,系统日均处理简历解析量超500万份,峰值并发支持10万+用户同时在线,这得益于其采用的Kafka消息队列和Elasticsearch搜索引擎的组合技术方案。

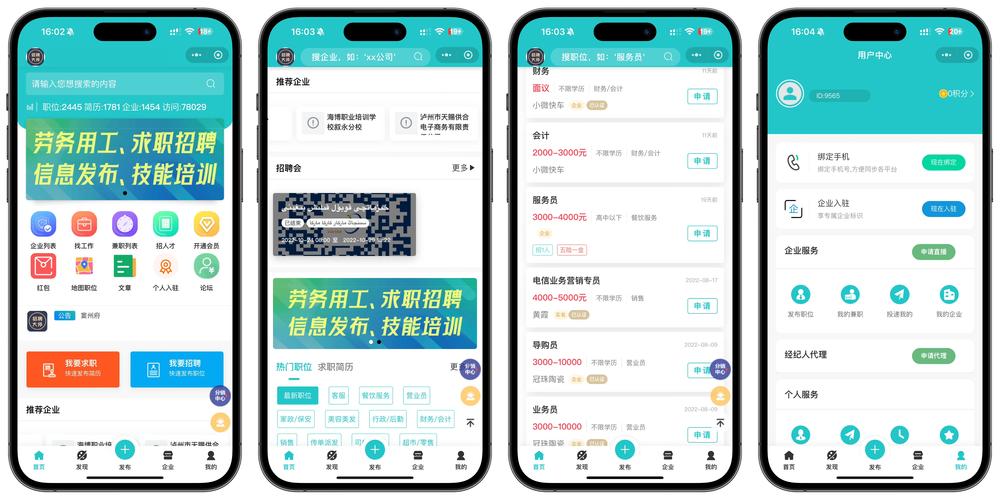

招聘系统的核心功能模块可划分为六个层级:用户层涵盖求职者端(APP/小程序/网页)、企业端(招聘管理系统ATS)和管理端(平台运营后台);应用层包含职位发布、简历搜索、匹配算法、视频面试等核心功能;服务层通过API网关实现与第三方系统的数据互通;数据层采用数据仓库和数据湖双架构,支持结构化与非结构化数据存储;基础设施层依托云原生技术实现弹性扩容;安全层则通过加密传输、行为风控等机制保障数据安全。

网络招聘的运营生态与价值链重构

网络招聘平台已从单一的"信息中介"发展为多元人才生态的连接器,在B端服务上,除基础的职位发布与简历获取外,衍生出人才测评、背景调查、薪酬报告、雇主品牌建设等增值服务,某平台数据显示,使用AI面试工具的企业,简历筛选效率提升60%,招聘周期缩短15天,C端服务则从求职工具延伸至职业规划、技能培训、灵活用工等终身成长服务。

行业价值链呈现纵向整合与横向扩张的双重趋势,纵向方面,向上游延伸至校园招聘、蓝领招聘等细分领域,向下游拓展至人才入职后的绩效管理、继任者计划等环节;横向方面,通过开放平台战略与HR SaaS、教育机构、企业服务系统等形成生态联盟,这种生态化运营使招聘平台从"流量入口"升级为"人才操作系统"。

人工智能驱动的招聘效率革命

AI技术正在重塑招聘全流程的关键节点,在简历筛选环节,NLP技术可实现非结构化简历的结构化解析,某企业采用AI初筛后,HR人工筛选时间从人均8小时缩短至1.5小时,在人才匹配环节,基于深度学习的推荐算法能综合职位JD、简历特征、历史行为等200+维度变量,匹配准确率较传统关键词检索提升40%。

视频面试环节的AI应用尤为突出,通过面部表情分析、语音情感识别等技术,可生成候选人的沟通能力、抗压能力等量化评估报告,某跨国公司使用AI面试系统后,跨区域招聘成本降低65%,但同时也引发了算法偏见、数据隐私等伦理争议,需要建立公平性审查机制和透明的决策逻辑。

网络招聘的行业挑战与未来趋势

当前网络招聘面临三大核心挑战:流量成本持续攀升,获客成本五年内增长近3倍;信息过载导致招聘双方匹配效率下降;简历真实性审核难度加大,虚假简历占比约15%,数据安全合规要求趋严,《个人信息保护法》实施后,平台需建立更严格的数据授权与脱敏机制。

未来发展趋势呈现三个方向:一是沉浸式体验,通过元宇宙技术打造虚拟招聘会、企业VR展厅等场景;二是垂直化深耕,聚焦新能源、生物医药等新兴领域的专业人才服务;三是智能化升级,生成式AI将应用于职位描述优化、面试问题生成等环节,进一步释放HR的事务性工作负担。

系统网络招聘的效果评估体系

科学的评估体系是优化招聘策略的基础,关键指标可分为三类:效率指标包括简历转化率(目标职位投递/浏览量)、面试到场率、招聘周期等;质量指标包含新员工留存率、绩效达标率、人岗匹配度等;成本指标涵盖单次招聘成本、渠道ROI、雇主品牌声量等,某科技公司通过建立评估模型,发现内推渠道的员工留存率比社招高28个百分点,遂将内推占比从15%提升至40%。

以下为典型行业招聘渠道效果对比表:

| 渠道类型 | 简历转化率 | 面试到场率 | 招聘周期(天) | 新员工留存率 | 适用岗位类型 |

|---|---|---|---|---|---|

| 网络招聘平台 | 3%-5% | 45%-60% | 30-45 | 65%-75% | 通用型岗位、基层岗位 |

| 内部推荐 | 20%-30% | 80%-90% | 15-25 | 80%-90% | 技术岗位、管理岗位 |

| 猎头服务 | 10%-15% | 70%-85% | 45-60 | 75%-85% | 高级管理、稀缺专业人才 |

| 校园招聘 | 5%-8% | 60%-75% | 60-90 | 70%-80% | 应届生、储备人才 |

相关问答FAQs

Q1: 如何解决网络招聘中简历信息不真实的问题?

A: 可采用"技术+人工"的多层验证机制:技术层面通过OCR识别、学历证书联网核查、工作经历交叉验证等技术手段;流程层面设置简历初筛、视频面试、背景调查等多道关卡;制度方面可与第三方背调机构合作,建立候选人信用档案,企业应明确告知候选人信息造假的法律后果,从源头降低虚假简历比例。

Q2: AI招聘系统如何避免算法偏见?

A: 需建立算法公平性治理体系:在数据层面,采用去偏化数据集,对性别、年龄等敏感特征进行匿名化处理;在模型层面,引入公平性约束条件,定期进行算法审计;在应用层面,设置人工复核环节,对AI决策结果进行二次判断,同时应保持算法透明度,定期发布算法公平性报告,接受社会监督。