设计如何提高层次是一个涉及系统性思维、文化深度、技术整合与用户体验多维度融合的命题,设计的层次并非仅指视觉上的繁复叠加,而是通过结构逻辑、情感共鸣、价值传递与场景适配,实现从“功能满足”到“体验升华”再到“价值共鸣”的跃迁,以下从核心维度、实践路径与案例解析展开论述。

以系统化思维构建底层逻辑,奠定层次基础

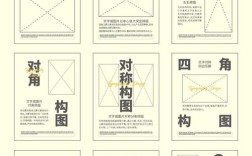

设计的层次首先源于对“整体性”的把握,单一元素的堆砌易显杂乱,而系统化思维则通过模块化、标准化与动态化的框架,让各层级元素既有独立功能又能协同作用,在品牌设计中,视觉系统需从核心标识出发,延伸出色彩、字体、图形等子模块,并通过规范手册确保不同应用场景(如包装、界面、物料)中的一致性与延展性,这种“主干清晰、枝叶有序”的结构,使设计从零散走向整合,层次感自然显现。

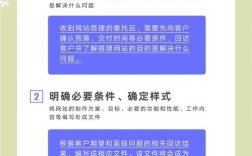

以界面设计为例,系统化思维体现在“信息架构”的分层上,通过用户需求分析,将功能划分为“核心层-辅助层-边缘层”,再通过导航栏、卡片式布局、标签页等组件实现层级可视化,如电商App的首页,通常将“搜索栏”置于核心层(用户最高频需求),将“分类导航”与“活动推荐”置于辅助层,将“用户评价”等边缘信息通过折叠或悬浮入口隐藏,既保证了核心功能的便捷触达,又避免了界面信息过载,这种基于用户行为逻辑的层级划分,让设计“繁而不乱”,层次感源于对复杂信息的有序组织。

注入文化内涵与情感价值,实现从“视觉”到“体验”的跃迁

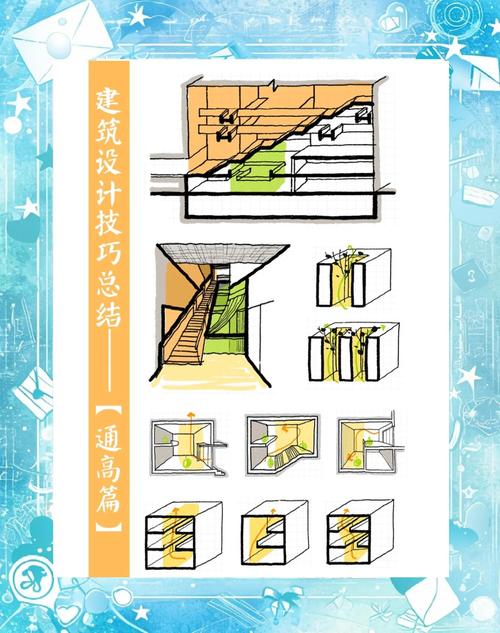

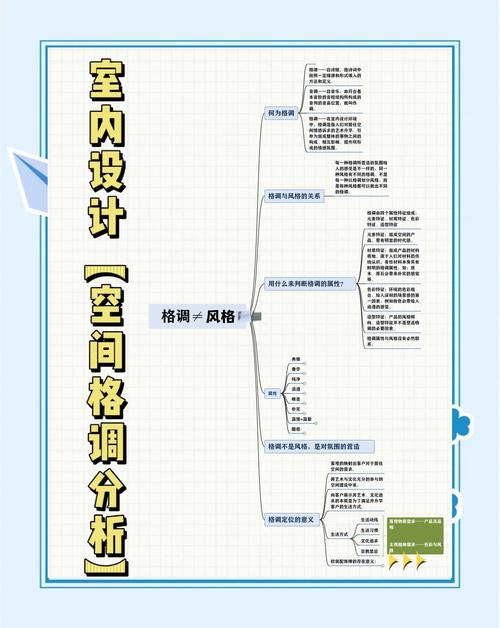

设计的层次感离不开“人文温度”,当设计仅满足功能时,停留在“可用”层面;当设计融入文化符号与情感共鸣时,才能达到“可感”甚至“可共情”的层次,文化内涵的注入并非简单堆砌传统元素,而是对文化精神的提炼与转译,苏州博物馆的设计,贝聿铭没有直接复制古典园林的亭台楼阁,而是通过“片石假山”的现代几何语言、粉墙黛瓦的材质重构,将江南园林的“移步换景”“师法自然”转化为空间体验,让传统美学在当代语境中焕发新生,这种“形散神聚”的设计,层次感源于文化基因的深度延续。

情感价值则体现在对用户心理需求的洞察,无印良品的设计以“空”与“简”为理念,通过极简的线条、自然的材质、克制的色彩,传递“去繁就简”的生活态度,让用户在使用过程中感受到“平静”与“自在”,这种情感共鸣超越了产品本身的功能属性,成为用户价值观的载体,设计的层次也因此从“物”的层面上升到“精神”层面。

通过技术创新与媒介融合,拓展层次边界

技术的进步为设计层次的提升提供了无限可能,从静态到动态,从单一媒介到多感官交互,技术创新让设计的层次维度不断延伸,在动态设计中,通过微交互(如按钮点击反馈、页面转场动画)的细节处理,能让用户感知到“响应式”的层次——当操作符合预期时,动画的缓急、强弱会传递出“流畅”“可靠”的体验感;AR/VR技术的应用则进一步打破物理空间限制,让设计从“平面”走向“立体”,宜家推出的AR家具预览功能,用户通过手机扫描家中空间,即可直观看到家具的尺寸、颜色与摆放效果,这种“虚实结合”的交互,将抽象的设计方案转化为可感知的体验,层次感源于技术对现实边界的突破。

在跨媒介设计中,层次感体现在“体验的一致性与创新性”的平衡,Nike的数字化设计不仅包括产品本身的功能性(如跑鞋的气垫技术),还通过Nike Training Club App提供个性化训练方案,通过AR试穿功能实现线上线下的无缝衔接,用户在不同媒介中获得的体验既有一致的品牌基因,又有各媒介的独特价值,这种“多维度协同”的设计,层次感源于对技术媒介的整合应用。

以用户为中心的场景化适配,实现精准层次表达

设计的层次最终需回归“人”的需求,通过场景化适配让不同层次的功能与价值精准触达用户,同一设计在不同场景中,需呈现出不同的层次侧重,一款智能手表的设计:在运动场景中,需突出“数据监测”的核心层次(心率、配速、轨迹),界面需简洁明了,信息层级清晰;在商务场景中,则需强化“时间显示”“通知管理”的辅助层次,材质与设计风格需更沉稳;在社交场景中,可通过自定义表盘、表盘分享等功能,满足用户的个性化表达需求,这种“场景驱动”的层次划分,让设计从“通用型”走向“精准型”,用户体验也因此更贴合实际需求。

场景化适配还需考虑用户的“认知负荷”,对于复杂系统(如设计软件、工业操作系统),通过“渐进式披露”的设计策略,将高级功能隐藏在深层菜单中,仅向用户提供当前场景所需的操作入口,既能降低新手用户的入门门槛,又能满足专业用户的深度需求,这种“基础层-进阶层-专家层”的层次结构,让设计在不同用户群体中实现“因人而异”的价值传递。

案例解析:从“功能”到“生态”的层次跃迁——以微信设计为例

微信的迭代历程清晰展现了设计层次的提升路径:早期版本以“即时通讯”为核心功能,层次聚焦于“文字-语音-图片”的基础交互(功能层);随着公众号、微信支付的加入,设计从单一工具扩展为“社交+内容+服务”的平台,层次延伸至“信息获取-交易服务-社交连接”的场景层(生态层);如今的小程序、视频号等功能,进一步构建了“超级应用”生态,层次上升至“生活服务-商业连接-文化传播”的价值层,微信的层次提升并非功能的简单叠加,而是通过“连接”的核心逻辑,不断拓展设计的边界与价值维度,最终实现从“工具”到“生态”的跃迁。

相关问答FAQs

Q1:设计中的“层次感”与“复杂性”如何区分?

A:层次感强调“有序的递进关系”,各层级元素有明确的功能定位与逻辑关联,用户能快速识别核心信息并逐步深入;复杂性则可能源于无序堆砌或逻辑混乱,导致用户认知负荷过重,一份清晰的简历通过“个人信息-工作经历-项目经验-技能证书”的层级划分,呈现层次感;而一份信息杂乱、重点不突出的简历则仅显复杂,层次感是“化繁为简”,复杂性是“繁而无序”。

Q2:如何在预算有限的情况下提升设计的层次感?

A:预算有限时,可通过“聚焦核心、精准投入”实现层次提升:首先明确用户最核心的需求与场景,将资源集中在关键触点(如产品的第一眼视觉、核心交互流程);其次善用“留白”与“克制”,减少不必要的装饰元素,通过对比(色彩、大小、疏密)突出重点;最后注重细节打磨,如按钮的点击反馈、文案的语气温度等,小细节的优化能显著提升感知层次,小成本的品牌设计可通过“一个独特标识+一组主色调+一句核心标语”的极简系统,传递清晰的层次感。