设计师在日常工作中常常面临项目复杂、需求多变、时间紧张等挑战,而计划思维正是帮助设计师系统化解决问题、提升效率与成果质量的核心能力,计划思维并非简单的“列清单”,而是一种以目标为导向、以流程为框架、以风险预判为保障的系统性思考方式,设计师要具备计划思维,需从目标拆解、流程管理、资源协调、风险预判、动态调整等多个维度进行刻意练习,将抽象的目标转化为可执行的行动路径,确保设计工作既高效又高质量地推进。

以终为始:明确目标并拆解关键路径

计划思维的第一步是建立“以终为始”的认知,即先明确项目的最终目标,再反向拆解实现目标的关键路径,设计师需深入理解项目背后的商业目标、用户需求与技术约束,避免陷入“为设计而设计”的误区,若一个APP改版的目标是“提升用户留存率10%”,设计师需先拆解影响留存率的核心因素——可能是注册流程复杂度、核心功能可及性、视觉交互体验等,再将这些因素转化为设计任务:优化注册步骤、重构首页信息架构、统一交互规范等。

拆解目标时,可采用“MECE原则”(相互独立,完全穷尽),确保每个子目标既不重叠也不遗漏,需为每个子目标设定可量化的指标,如“注册流程步骤从5步减少至3步,预计转化率提升15%”,这样既能衡量设计价值,也为后续进度管理提供依据,目标拆解后,需明确各任务的优先级,可通过“四象限法则”区分紧急重要任务,优先处理对目标影响最大的关键环节,避免在次要任务上过度消耗精力。

流程管理:构建可落地的时间框架

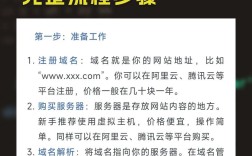

清晰的时间框架是计划思维的核心载体,设计师需基于目标拆解结果,制定包含阶段划分、任务分配、时间节点的详细计划,可将设计流程分为“调研-定义-设计-验证-交付”五个阶段,每个阶段明确输入、输出和验收标准,确保环环相扣,调研阶段的输出是用户画像与需求文档,定义阶段输出交互原型,设计阶段输出视觉稿,验证阶段通过用户测试反馈迭代,最终交付完整的标注文件与设计规范。

在时间规划中,需合理估算任务耗时,避免“理想化”排期,可参考历史项目数据或采用“三点估算法”(最乐观时间、最可能时间、最保守时间),计算预期耗时,并为意外情况预留10%-20%的缓冲时间,需使用工具(如甘特图、Notion、Trello等)可视化进度,明确关键节点(如需求评审会、设计稿交付日、开发排期对接点),确保团队同步信息,电商大促项目的设计计划需提前3个月启动,包含用户调研、方案设计、多轮测试、开发对接等环节,每个环节的延迟都可能影响整体上线时间,因此需严格把控时间节点。

资源协调:整合人力与工具支持

设计工作并非孤立存在,需与产品、开发、运营等多角色协作,因此资源协调能力是计划思维的重要组成部分,设计师需提前明确项目所需资源,包括人力(是否需要UI/UX/动效设计师协作)、工具(设计软件、协作平台、用户测试工具)、数据(用户行为数据、竞品分析报告)等,并在项目启动前与相关方确认资源到位。

在跨团队协作中,需建立清晰的沟通机制,通过需求评审会同步设计目标与方案,避免后期返工;通过每日站会同步进度,及时暴露问题;通过设计规范文档统一视觉与交互标准,减少开发端的沟通成本,需学会“借力”,当资源不足时,可优先调用现有组件库、设计模板或标准化流程,提升效率,B端系统设计可复用已有的权限管理组件,避免重复开发;C端活动页设计可基于模板快速迭代,缩短设计周期。

风险预判:提前识别并制定应对策略

计划思维的本质是“应对不确定性”,设计师需具备风险预判意识,提前识别项目中可能的问题并制定应对方案,风险来源可能包括:需求变更(如产品经理临时调整功能优先级)、技术限制(如开发端无法实现复杂动效)、用户反馈不及预期(如测试中发现可用性问题)等。

针对常见风险,可建立“风险清单”,列出潜在问题、发生概率、影响程度及应对措施,若“用户测试发现核心功能操作复杂”的风险概率高且影响大,应对措施可为:在设计阶段增加低保真原型测试,提前验证流程合理性;预留2-3天的设计缓冲期,用于根据反馈快速迭代,需定期复盘项目中的风险事件,总结经验并更新风险清单,逐步提升预判能力。

动态调整:在变化中保持计划灵活性

计划不是一成不变的“铁律”,而是灵活调整的“导航图”,设计师需在项目推进中持续收集反馈(如用户测试数据、开发进度、市场变化),根据实际情况动态调整计划,若开发阶段发现某交互方案实现成本过高,需与产品、开发共同评估,是简化方案还是调整技术路径,确保目标不变的前提下优化执行路径。

动态调整的关键是建立“反馈闭环”:通过数据监测(如A/B测试结果)、用户反馈(访谈、问卷)、团队协作(开发复盘会)等渠道收集信息,每周或每阶段回顾计划完成情况,分析偏差原因并及时修正,教育类APP在设计新功能时,若上线后用户使用率低于预期,需快速分析是引导不足、功能复杂度问题还是场景匹配度问题,通过灰度测试迭代方案,而非固执原计划。

相关问答FAQs

Q1:设计师如何在需求频繁变更时保持计划的有效性?

A1:面对需求变更,设计师需通过“变更管理”平衡灵活性与计划性:建立需求评估机制,判断变更对核心目标的影响,优先处理与目标强相关的需求;与产品、开发明确变更的优先级与时间成本,避免无序变更打乱整体节奏;采用“模块化设计”思路,将核心功能与边缘功能解耦,边缘功能可快速迭代,核心功能保持稳定,降低变更风险,需在计划中预留“弹性时间”,为变更调整提供空间。

Q2:计划思维是否会影响设计师的创意发挥?

A2:计划思维与创意发挥并非对立,而是“框架内的自由”,计划为创意提供明确方向与边界,避免陷入“天马行空却不落地”的误区,通过目标拆解明确“解决用户注册流失”的问题,设计师可在“简化流程”的框架内探索多种创意方案(如社交化注册、一键登录等),并通过快速原型测试验证创意可行性,计划思维的核心是“先聚焦、再发散”,在确保目标的前提下,通过阶段性创意探索(如头脑风暴、竞品分析)激发灵感,最终将创意转化为可落地的设计方案。