Linux top命令的由来可以追溯到20世纪70年代Unix操作系统的早期发展时期,当时,随着计算机系统的普及和多任务操作系统的出现,系统管理员和开发者迫切需要一种能够实时监控系统中运行进程的工具,Unix系统的设计哲学强调“小而专”的工具组合,top命令正是在这种背景下应运而生,它通过整合ps命令的静态输出和uptime、free等命令的动态信息,提供了一个交互式的实时进程监控界面。

top命令的名称“top”源于其核心功能——显示系统中资源占用最高的进程列表(top processes),这一设计理念最早由加州大学伯克利分校的Bill Joy在开发BSD Unix时提出,他希望通过一个简单的命令行工具帮助用户快速定位系统性能瓶颈,1980年代,随着AT&T Unix System V和BSD Unix的分支发展,top命令的实现逐渐标准化,其基本功能包括显示进程ID、CPU占用率、内存使用量、运行状态等信息,并支持排序和交互式操作。

top命令的技术实现依赖于Unix/Linux系统的/proc虚拟文件系统,在Linux中,/proc目录以文件系统形式提供了内核与进程数据的交互接口,top通过读取/proc/[pid]/stat、/proc/stat等文件获取实时数据,并结合系统调用(如getrusage)计算资源使用率,这种设计使得top能够高效地监控系统状态,而无需依赖额外的内核模块或复杂的系统调用接口,top通过解析/proc/stat中的CPU时间字段(user、nice、system、idle等)计算整体CPU负载,而通过/proc/[pid]/stat获取单个进程的CPU时间戳来计算进程级占用率。

top命令的流行也得益于其灵活的交互功能,用户可以通过按键(如P按CPU排序、M按内存排序、k终止进程)实时调整显示内容,这种交互式体验在当时的监控工具中具有开创性,1990年代,随着Linux内核的成熟,top命令被移植到Linux系统中,并成为默认的系统监控工具之一,不同Linux发行版(如Red Hat、Debian)对其进行了本地化优化,例如添加彩色输出、支持多核CPU显示等功能,进一步提升了其实用性。

top命令的演进也反映了系统监控需求的变化,早期top仅支持文本界面,后来衍生出htop(基于ncurses的增强版)、glances(Python开发的全能监控工具)等替代品,但top凭借其简洁性和广泛兼容性,至今仍被广泛使用,其核心设计思想——实时、交互、资源排序——也成为后续监控工具的设计范式。

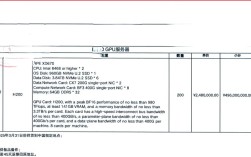

以下是top命令与相关监控工具的功能对比表:

| 工具名称 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| top | 原生Linux工具,支持实时排序和交互操作 | 快速查看系统整体进程状态 |

| htop | 彩色显示,支持鼠标操作,树状进程视图 | 需要更直观的进程管理 |

| glances | 跨平台,集成多种系统指标,支持Web界面 | 综合性能分析和长期监控 |

| ps | 静态输出,支持自定义格式 | 批量查询进程信息 |

相关问答FAQs:

-

top命令和htop命令的主要区别是什么?

top是Linux系统自带的轻量级监控工具,功能基础但兼容性强;htop则是基于ncurses开发的增强版工具,支持彩色显示、进程树状视图、鼠标操作等交互功能,用户体验更友好,htop还允许用户直接通过界面终止进程、过滤进程,适合需要频繁进行进程管理的场景。 -

top命令中的“%CPU”和“%MEM”字段如何计算?

“%CPU”表示进程在过去1秒内占用CPU的百分比,通过计算进程的CPU运行时间差与总CPU时间的比值得出;“%MEM”表示进程物理内存占系统总内存的比例,通过进程的RSS(常驻内存集)值除以总内存容量计算得出,这两个数值均为动态统计,会随top的刷新周期更新。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)