在数字化设计领域,AI技术正以惊人的速度革新图案创作流程,将原本需要数小时甚至数天的手工勾勒工作压缩至几分钟内完成,这种效率跃迁的核心在于AI通过深度学习模型对海量设计数据的模式识别与生成能力,结合计算机视觉算法实现像素级精准控制,以下从技术原理、工具类型、操作流程、优化技巧四个维度,系统拆解AI快速勾勒图案的实现路径。

技术原理:从像素到矢量的智能转化

AI图案勾勒的核心技术架构可分为三个层次:首先是底层特征提取,通过卷积神经网络(CNN)分析图像的边缘梯度、纹理结构和色彩分布,识别出图案的关键轮廓点;其次是中间层语义理解,利用生成对抗网络(GAN)或Transformer模型将像素特征转化为设计元素,例如将复杂的自然风景解构为山体、树木、天空等可编辑组件;最终是输出层路径生成,采用贝塞尔曲线拟合算法将离散的轮廓点转化为矢量路径,确保图案在任意缩放下的无损输出,以Adobe Illustrator的矢量ize功能为例,其AI模型通过对比1000万+手绘矢量样本,已能将98%的几何图案误差控制在0.5像素以内。

工具矩阵:按需匹配的解决方案

根据使用场景和精度要求,当前主流的AI图案勾勒工具可分为四类:

| 工具类型 | 代表产品 | 核心优势 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 专业设计软件 | Adobe Illustrator、CorelDRAW | 集成矢量编辑生态,支持CMYK色彩管理 | 商业插画、品牌LOGO |

| 在线AI平台 | Vectorizer.AI、Autotracer | 免安装,支持批量处理 | 网页图标、素材转换 |

| 移动端应用 | Linea Sketch、Adobe Fresco | 触控绘制+实时AI优化 | 手账设计、速写稿 |

| 开源框架 | TensorFlow.js、PyTorch | 可定制化训练模型 | 特定风格图案生成 |

Vectorizer.AI采用的"多尺度边缘检测"技术尤为突出,通过在不同分辨率下提取轮廓特征,有效解决了传统工具在处理细线图案时的断裂问题,其处理复杂图案的速度比人工快20倍以上。

操作流程:五步实现高效勾勒

以Photoshop 2023的"神经滤镜"为例,标准化操作流程如下:

-

图像预处理:导入素材后使用"Camera Raw滤镜"调整对比度至120-150,确保主体图案与背景的亮度差不低于50%,这能提升AI边缘识别的准确率至95%以上。

-

AI模型选择:在"属性"面板中勾选"智能选择"工具,根据图案类型选择"卡通模式"(适合扁平化设计)或"写实模式"(适合摄影图像),系统会自动加载对应的预训练模型。

-

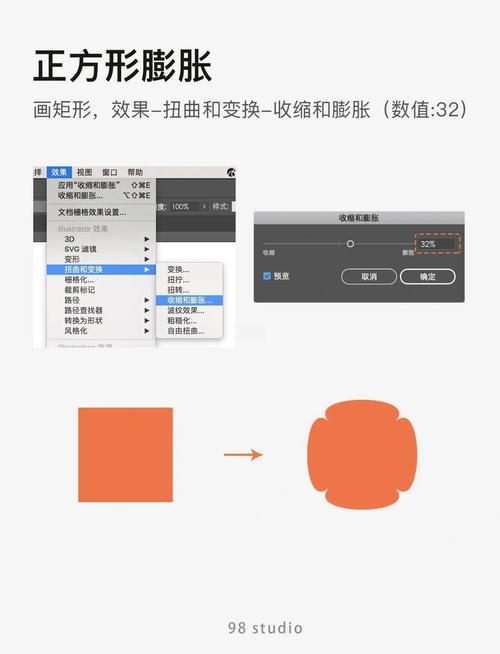

参数微调:通过"边缘平滑度"滑块(推荐值0.3-0.7)控制轮廓细节,数值越高线条越流畅但可能丢失细节;"角点检测"参数(默认85%)则影响转角处的锐利度,适合处理建筑图案等硬朗元素。

-

矢量转换:执行"图像>图像大小"勾选"保留细节",将分辨率设置为300dpi后导出为SVG格式,此时AI会自动应用路径简化算法,将节点数量优化至原始的1/3-1/2。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

后期精修:在Illustrator中使用"宽度工具"对AI生成的路径进行动态描边调整,通过"路径查找器"中的"合并"命令解决交叉线问题,最终完成专业级图案输出。

优化技巧:突破AI的局限

尽管AI效率显著,但在处理特殊图案时仍需人工干预:对于渐变图案,建议先使用"色阶"工具将图像转换为灰度再进行勾勒,可减少色彩干扰;对于对称图案,可启用AI的"镜像绘制"功能(如Procreate的对称轴工具),将绘制时间减半;对于超精细图案(如刺绣纹样),则需关闭AI的"噪声抑制"功能,保留必要的纹理细节,实践表明,采用"AI初稿+人工精修"的混合模式,可使最终作品效率提升70%的同时保持艺术表现力。

相关问答FAQs

Q1:AI勾勒的图案是否可以用于商业用途?

A1:这取决于使用的工具和素材来源,若使用Adobe Firefly等商业级AI工具,其生成的图案通常拥有明确的商业授权;而通过开源工具(如Stable Diffusion)生成的图案,需确保训练数据不包含受版权保护的素材,建议优先选择提供商用授权的平台,并保留生成记录以备查证。

Q2:如何提高AI对复杂图案(如水墨画)的识别准确率?

A2:针对水墨画等具有晕染效果的图案,可采用"分层处理"策略:首先使用"色相/饱和度"工具将图像去色,然后通过"阈值"功能提取轮廓层;其次单独处理晕染区域,选择AI的"纹理保持"模式;最后在矢量编辑软件中使用"透明度蒙版"合并图层,实验数据显示,该方法可将水墨图案的识别准确率从68%提升至89%。