网格系统是版式设计的骨架,它通过有序的结构组织信息,提升视觉逻辑性与阅读流畅性,对现有设计或自身作品进行网格分析,不仅能理解设计背后的决策逻辑,还能提炼可复用的方法论,以下从网格类型识别、核心参数拆解、功能逻辑解构、实践应用技巧四个维度,详细阐述版式设计网格的分析方法。

网格类型识别:明确设计的底层框架

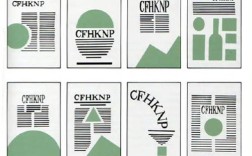

网格分析的首要步骤是判断设计采用的网格类型,不同网格类型对应不同的信息组织逻辑,常见的网格系统可分为以下四类:

单列网格

最简单的网格结构,整个版面仅设一列,适用于大段文本阅读或强调沉浸式体验的设计(如书籍、长篇文章),分析时需关注栏宽、页边距的比例,以及文本块与留白的节奏关系,经典书籍设计中,单列栏宽通常设置为字符数的40-60字符(中文约20-30字),确保阅读舒适度。

多列网格

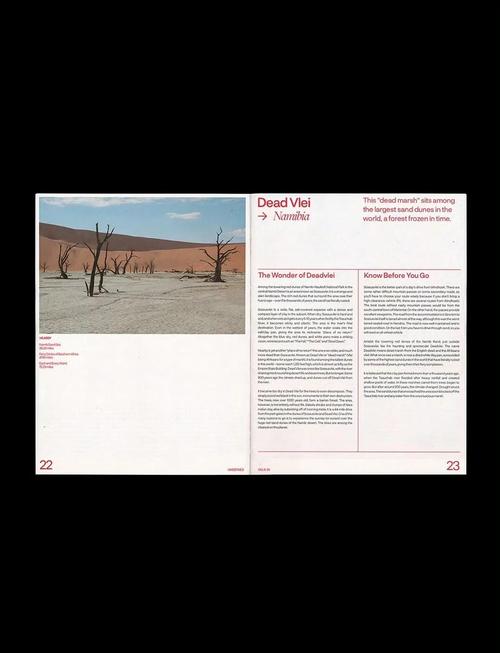

由两列及以上等宽或非等宽列组成,是杂志、报纸、网页等复杂信息载体的常用选择,分析需明确列数、列宽比例及列间距,A4尺寸的多列网格中,常见3列或4列布局,列宽通常为60-80mm,列间距为8-12mm,确保信息模块既独立又关联,若列宽不等(如2:1比例),则需分析主次信息的层级划分逻辑。

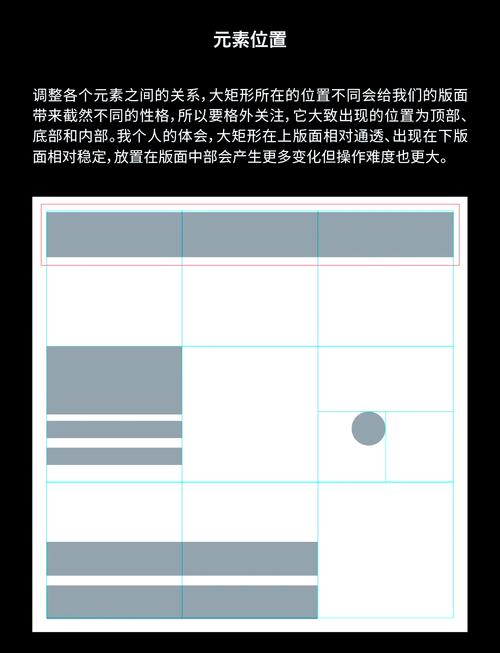

模块网格

将版面划分为等大小的矩形模块(如网格系统中的“单元格”),适用于图片拼贴、数据可视化或需要元素精确对齐的设计(如画册、UI界面),分析时需计算模块的尺寸比例(如1:1、2:3)及模块间的间距规律,Instagram的图片采用正方形模块,网格为3列×3行(移动端),确保图片在不同设备上呈现统一的视觉节奏。

基线网格

以水平基线为基准,对齐文本行、图片、图标等元素,确保版面垂直方向的视觉统一,分析需关注基线间距(通常等于文本行高)、元素与基线的对齐方式(顶对齐、居中对齐或底对齐),杂志内页中,正文行高为12pt时,基线网格间距常设为12pt或其倍数,标题、图片底部均对齐基线,形成稳定的垂直韵律。

核心参数拆解:量化网格的构成要素

识别网格类型后,需进一步拆解其核心参数,通过量化数据理解设计细节,以下是关键参数的分析要点:

页面边距(Margins)

边距是版心与页面边缘的距离,决定版面的“呼吸感”,分析时需测量上下边距、左边距、右边距的数值,并计算其比例关系,A4纸张(210×297mm)的经典边距设置:上边距30mm、下边距25mm、左右边距20mm,这种不对称设置(上>下、左=右)符合阅读习惯(避免装订遮挡),若设计采用对称边距,需分析其是否用于营造正式、均衡的视觉感受(如海报、邀请函)。

栏宽与列间距(Column Width & Gutter)

多列网格的核心参数,栏宽决定内容块的横向尺度,列间距(栏间距)分隔不同信息模块,分析时需使用工具(如Adobe InDesign的“测量工具”)精确测量栏宽与列间距,并计算“栏宽:列间距”比例,常见网页设计中,栏宽为640px,列间距为20px,比例约为32:1,确保内容块独立且列间距不干扰阅读,若栏宽不等(如主栏800px、副栏400px),需分析主次信息的权重分配逻辑。

基线网格与行高(Baseline Grid & Line Height)

基线网格的垂直对齐逻辑可通过行高体现,分析时需测量文本行高(如正文14px,行高1.5倍即21px),并观察其他元素(图片、图标)是否与基线对齐,UI设计中,按钮高度若为24px,其底部应与基线对齐,确保按钮文本与下方文本的垂直对齐,避免视觉“浮动”。

网格单元比例(Grid Unit Proportion)

模块网格或复合网格中,需分析单个网格单元的长宽比,海报设计中,网格单元采用3:4比例(如60mm×80mm),可灵活组合为横向(2×1)或纵向(1×2)布局,适应不同尺寸图片与文字的排版,比例的选择通常基于视觉美感(如黄金分割1:1.618)或内容适配需求。

功能逻辑解构:理解网格的设计意图

网格不仅是技术工具,更是设计意图的载体,分析时需结合信息层级、视觉动线、设计风格,解读网格如何服务于内容传达。

信息层级的构建

通过网格的“区域划分”体现信息主次,网页首页的网格设计中,顶部导航栏占据1列宽度,中部主视觉区跨越3列,底部页脚分为2列,这种网格布局通过“列数跨度”传递“导航次要—主视觉重要—页脚补充”的层级逻辑,分析时可标注不同区域占用的网格单元数量,量化层级差异。

视觉动线的引导

网格的“节奏感”引导用户视线流动,摄影画册采用模块网格,大图占据2×2单元,小图占据1×1单元,通过“大-小-大”的单元组合,形成视觉焦点与停顿点的交替,引导用户从左至右、从上至下的浏览路径,分析时可绘制用户视线轨迹图,观察网格是否通过单元大小、间距变化强化动线。

设计风格的一致性

网格的类型选择需与设计风格匹配,科技类UI界面常采用“严谨的多列网格+等宽模块”,传递理性、高效的感受;文艺类书籍则可能采用“灵活的单列网格+不规则边距”,营造轻松、个性化的氛围,分析时需对比网格特征与设计风格关键词(如“极简”“复古”“动感”),验证一致性。

实践应用技巧:从分析到设计落地

网格分析的最终目的是提炼方法,指导实际设计,以下是具体应用技巧:

建立分析框架

使用表格系统化记录网格参数,便于对比与复盘。

| 设计案例 | 网格类型 | 页面边距(mm) | 栏宽/列间距(mm) | 基线网格间距(mm) | 功能逻辑 |

|---|---|---|---|---|---|

| 杂志内页 | 多列网格 | 上30/下25/左20/右20 | 栏宽65/列间距10 | 12(正文行高) | 3列布局,主文占2列,注释占1列,强化主次 |

| 网页首页 | 复合网格 | 上40/下30/左右60 | 主栏700/副栏300/列间距30 | 行高) | 主栏突出核心内容,副栏辅助导航,引导视线 |

工具辅助测量

借助设计软件工具提升分析效率:

- Adobe InDesign:使用“网格和参考线”面板查看网格参数,通过“选择工具”拖动测量边距、栏宽;

- Figma/Sketch:通过“参考线”与“测量插件”(如“Sticky Notes”)获取元素间距;

- 纸质稿分析:用比例尺直接测量,或通过拍照后用PS标尺工具计算像素值。

对比与迭代

将分析结果与自身设计对比,找出差距,若原设计存在元素对齐混乱,可能是基线网格未严格执行;若信息层级模糊,需调整网格的列数分配或单元大小,通过“分析-调整-验证”的循环,逐步优化网格系统。

相关问答FAQs

Q1:如何判断设计是否遵循了网格系统?

A1:可通过以下三点判断:① 观察元素对齐:文本行、图片边缘、图标是否沿网格线或基线对齐,避免“随意摆放”;② 检查间距规律:相同层级元素的间距(如段间距、图片间距)是否一致,符合网格的“模块化”逻辑;③ 分析区域划分:内容块是否按网格单元组合,例如标题是否占据完整列宽,图片是否跨越固定数量的网格单元,若以上三点均符合,则设计大概率遵循了网格系统。

Q2:网格分析对新手设计师有何帮助?

A2:网格分析能帮助新手快速建立“设计逻辑感”:① 学习“规则”:通过分析成熟案例,理解网格如何解决“对齐”“间距”“层级”等基础问题,避免“凭感觉”排版;② 掌握“方法”:提炼不同场景(如网页、海报、书籍)的网格参数规律(如栏宽比例、基线间距),形成可复用的设计模板;③ 提升“效率”:网格系统提供“预设框架”,减少反复调整的时间,让新手能更专注于内容传达与创意表达,而非基础元素的堆砌。