在信息爆炸的时代,阅读报道已成为我们获取外界动态的重要途径,但“读过”不等于“读懂”,更不等于“用好”,面对同一篇报道,不同的人可能获取的信息量、理解深度和应用价值差异巨大,要真正优化阅读一篇报道的过程,需要从明确目标、主动阅读、深度解析、批判性思考到实践应用等多个环节系统发力,将碎片化信息转化为结构化知识,最终实现信息价值的最大化。

第一步:明确阅读目标,带着问题进入阅读

优化阅读的核心在于“主动”而非“被动”,在接触一篇报道前,先花30秒明确阅读目标:是为了快速了解事件概要?还是为了深挖背后的逻辑?或是为了获取特定数据支持决策?若阅读一篇关于“某科技公司发布新款AI芯片”的报道,若目标是评估其投资价值,则需重点关注芯片性能参数、市场定位、竞争对手对比及公司财报数据;若目标是关注技术趋势,则需聚焦技术突破点、行业应用场景及未来研发方向,带着预设问题阅读,能帮助大脑快速筛选关键信息,避免陷入“什么都想记,什么都记不牢”的困境。

第二步:快速浏览结构,搭建信息框架

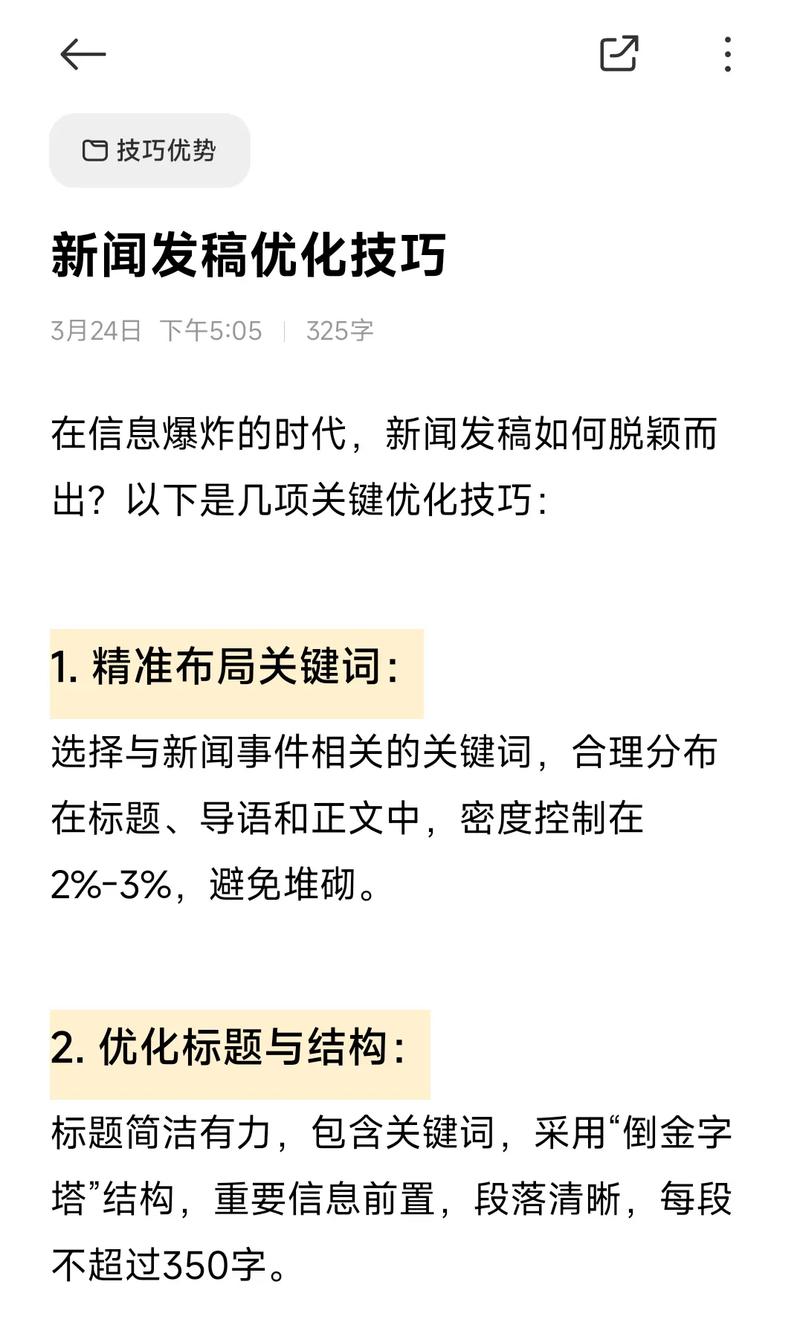

报道通常遵循“倒金字塔结构”或“叙事结构”,先花1-2分钟浏览标题、导语、小标题、图表及结尾,快速搭建信息骨架,标题是报道的“眼睛”,需关注核心事件主体(谁)、关键动作(做了什么)、结果或影响(怎么样);导语部分通常浓缩了时间、地点、人物、起因、经过、结果六要素;小标题则揭示了文章的逻辑脉络,如“事件经过”“各方反应”“数据支撑”“未来展望”等,通过结构化浏览,可初步判断报道的价值密度,为后续精读划出重点区域,浏览一篇“某地出台楼市新政”的报道时,若小标题包含“政策细则”“专家解读”“市场反应”“历史对比”,即可明确“细则”是核心,“解读”和“反应”是补充,“历史对比”用于延伸思考,阅读时便可分配不同精力。

第三步:精读关键信息,提取核心要素

在明确框架后,对核心部分进行精读,重点提取以下要素:

- 事实性信息:包括具体数据(如增长率、占比)、时间节点、人物言论、事件经过等,需注意区分“事实”与“观点”,避免将主观判断当作客观事实,报道中“专家认为房价将上涨10%”是观点,“新房成交量环比增长5%”是事实。

- 逻辑链条:梳理报道的论证逻辑,如“原因-结果”“问题-对策”“现象-本质”等,若报道分析“某企业业绩下滑”,需关注其是否从“市场需求变化”“内部管理问题”“行业竞争加剧”等多维度展开,逻辑是否严密,论据是否充分。

- 隐含信息:从字里行间挖掘未明说的内容,如报道某行业“迎来洗牌期”,隐含信息可能是中小企业面临淘汰,头部企业将集中市场份额;引用官方“高度重视”的表述,可能预示后续将有政策出台。

为高效提取信息,可采用“符号标记法”:用“△”标注事实数据,用“○”标注核心观点,用“?”标注存疑信息,用“!”标注关键结论,便于后续回顾整理。

第四步:交叉验证信源,培养批判性思维

媒体报道可能存在立场偏向、信息片面甚至事实错误,优化阅读必须包含“验证”环节。

- 核查信源可靠性:关注信息来源是否权威,如政府官网、学术期刊、主流媒体等;对于匿名信源或自媒体信息,需保持警惕,报道中引用“某机构调研数据”,需查看该机构是否具备专业背景,数据样本量是否充足,调研方法是否科学。

- 对比多方信息:通过不同媒体、不同立场的报道交叉验证同一事件,关于某国际冲突的报道,西方媒体与东方媒体的叙述可能存在差异,需对比双方信源、事实细节及评论倾向,拼凑更完整的图景。

- 识别逻辑谬误:警惕报道中常见的“以偏概全”“因果倒置”“诉诸情感”等逻辑陷阱,报道用“某用户因使用某产品出现问题”推导出“该产品存在质量缺陷”,可能忽略了样本单一性问题,属于“以偏概全”。

第五步:关联已知知识,构建知识网络

孤立的信息难以形成长期记忆,需将报道内容与已有知识关联,实现“知识迁移”,阅读“新能源汽车销量创新高”的报道时,可关联经济学中的“消费升级”理论、环境科学中的“碳中和”目标,或自己之前了解的“电池技术瓶颈”知识,通过绘制思维导图,将“政策支持-技术突破-市场接受度-产业链升级”等节点串联,形成系统性认知,这种关联不仅深化理解,还能培养跨学科思考能力,为后续解决类似问题提供思路。

第六步:输出应用价值,实现知识转化

阅读的最终目的是应用,需根据目标将信息转化为行动或决策。

- 个人层面:若通过健康类报道了解到“地中海饮食有助于降低心血管疾病风险”,可调整自身饮食结构;若通过职场类报道掌握“高效时间管理方法”,可制定具体执行计划。

- 工作层面:若市场分析师通过行业报道发现“某细分领域需求增长”,可建议公司加大研发投入;若管理者通过政策报道预判“行业监管趋严”,可提前调整合规流程。

输出是检验阅读效果的最好方式,可通过写摘要、做笔记、与他人讨论或付诸实践,将信息内化为能力。

不同类型报道的阅读策略差异

| 报道类型 | 核心关注点 | 优化阅读技巧 |

|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|

| 时政新闻 | 政策导向、官方立场、影响范围 | 重点解读政策原文,对比新旧政策差异,关注权威部门解读 |

| 财经报道 | 数据指标、市场逻辑、风险点 | 核查数据来源,分析财务报表,结合行业趋势预判发展前景 |

| 科技报道 | 技术原理、创新点、应用场景 | 区分“技术突破”与“商业噱头”,关注专利信息及产学研结合情况 |

| 社会新闻 | 事件本质、多方诉求、社会影响 | 警惕情绪化表达,探究事件深层原因,关注弱势群体权益及社会公平问题 |

相关问答FAQs

Q1:如何避免在阅读长篇报道时遗漏关键信息?

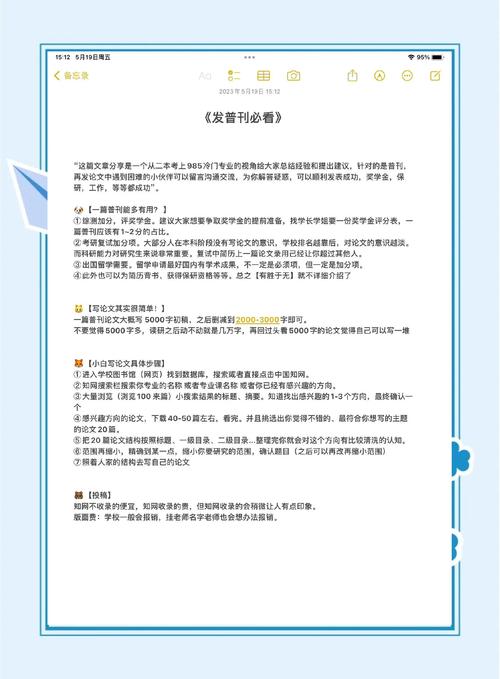

A:可采用“三遍阅读法”:第一遍快速浏览结构,标记重点章节;第二遍精读核心部分,用符号标注关键信息;第三遍结合上下文回顾标记内容,补充笔记,利用思维导图梳理事件脉络,将时间线、人物关系、因果逻辑可视化,可显著提升信息整合效率,避免遗漏。

Q2:面对专业性强的报道(如医学、法律类),如何快速理解复杂概念?

A:忽略暂时无法理解的细节,抓住段落主旨和核心结论;利用工具辅助理解,如专业术语词典、学术数据库解释,或通过科普类报道、视频建立基础认知;结合具体案例理解抽象概念,例如报道中“区块链技术的去中心化特征”,可通过“比特币交易无需银行中介”的案例具象化理解,若信息对决策至关重要,可咨询相关领域专业人士,确保解读准确。