了解学生的英文名是教育工作中一项基础却重要的环节,它不仅关系到课堂互动的顺畅性,更体现教师对学生的尊重与个性化关注,在实际教学中,由于文化背景、家庭习惯或学生自身认知差异,英文名的获取与确认可能存在多种情况,以下从多个维度详细说明如何全面、准确地了解学生的英文名,并结合具体场景提供实用方法。

入学初期:通过官方渠道系统收集

在学期或学年开学初,学校通常会要求学生填写入学登记表或个人信息采集表,这是获取英文名最直接的方式,教师应重点关注表格中“英文名”或“Preferred Name”字段,并注意区分学生是否有“中文名+英文名”的组合需求,部分学生可能希望在日常交流中使用英文名,但在正式文件中仍保留中文名,教师可以设计一个简单的信息表格,包含“中文名”“英文名(如有)”“是否希望课堂中使用英文名”“发音备注”等栏目,如下表所示:

| 序号 | 中文全名 | 英文名(请填写) | 是否希望课堂使用英文名 | 发音提示(如:Jack读作“杰克”) | 家长联系方式 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 张明 | David | 是 | 138XXXX1234 | |

| 2 | 李思琪 | 无 | 否 | 139XXXX5678 | |

| 3 | 王浩然 | Ryan | 是 | 姓氏读作“Wang”而非“Warren” | 137XXXX9012 |

通过表格收集后,教师需逐一核对英文名的拼写和常见发音,避免因文化差异导致的误读。“Sean”应读作“肖恩”而非“seen”,“Sophie”在法语中读作“索菲”,而在英语中可能更接近“苏菲”,对于不确定的发音,可通过在线词典(如剑桥词典、牛津词典)查询真人发音,或标注音标辅助记忆。

课堂互动中:通过观察与沟通确认

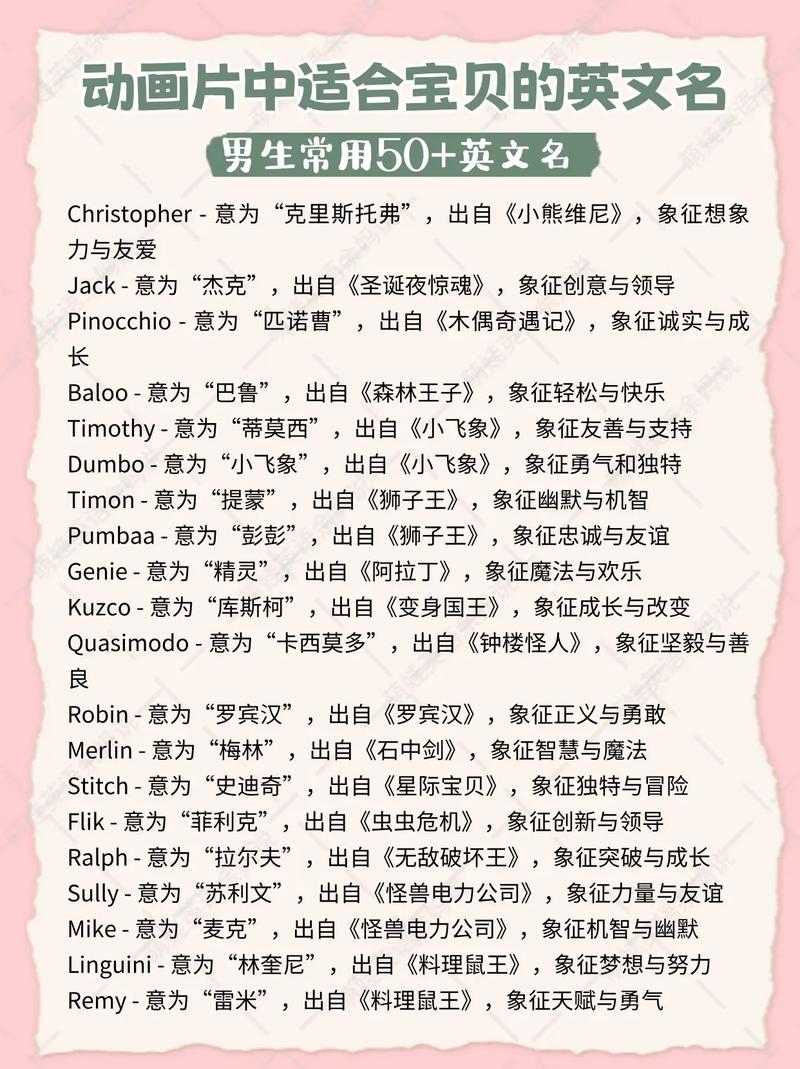

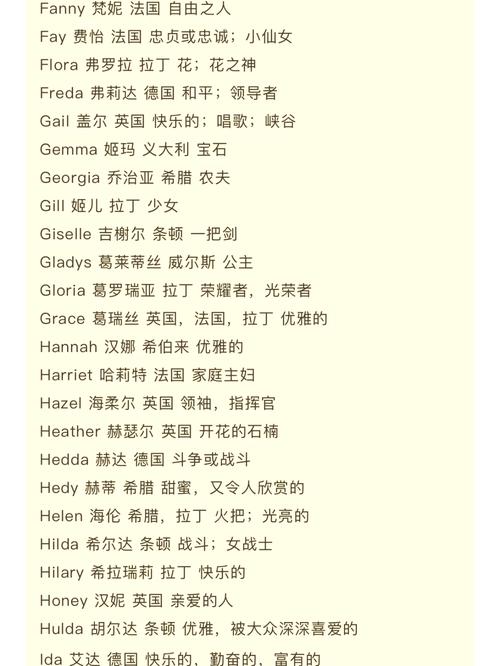

部分学生可能在入学时未提供英文名,或随着学习环境变化产生使用英文名的需求,教师可通过课堂互动自然地引导学生表达,在自我介绍环节,可以设计“Name Game”活动:让学生轮流用一句话介绍自己,如“Hello, I’m [中文名], you can call me [英文名 if any]”,对于有英文名意愿但尚未确定的学生,教师可提供常见英文名列表供参考,列表可按性别、首字母或寓意分类,如“男孩名:Alexander, Leo, Ethan;女孩名:Olivia, Ava, Mia”,并说明名字的文化背景(如“Alexander源自希腊语,意为‘人类的守护者’”),帮助学生根据个人喜好选择。

教师需留意学生的非语言信号,有些学生可能因害羞或不确定而不主动提及英文名,此时可通过课后单独交流确认,轻声询问:“I noticed some of your classmates have English names, would you like to choose one for our class? It could be fun to use during activities.” 这种尊重学生意愿的方式,能减少学生的心理压力。

特殊情况处理:尊重多元文化背景

在国际化教学环境中,学生可能来自不同文化圈,其英文名的来源和意义各不相同,留学生可能保留本国名字的音译(如中国学生“Li Wei”直接作为英文名),或取一个更易被国际同学接受的简化名(如“Alexander”可能被简称为“Alex”),教师应避免强行要求学生修改已有名字,而是通过询问“Do you have a nickname or English name you prefer?” 来了解学生的真实偏好。

对于跨文化家庭的学生,可能存在中文名、英文名、姓氏使用方式的复杂情况,学生可能随父姓使用英文名“Emma Smith”,但中文名为“陈Emma”,教师需与家长沟通确认家庭对学生称呼的期望,确保名字使用的准确性和一致性,在涉及书面材料时,若学生要求同时标注中文名和英文名,教师应积极配合,如“Emma Smith (陈Emma)”。

技术工具辅助:提升效率与准确性

在信息化教学背景下,教师可借助工具优化英文名管理,使用在线文档(如腾讯文档、Google Sheets)建立学生信息库,实时更新英文名及发音备注,并设置共享权限供科任教师查阅,对于发音困难的名字,可利用语音转文字工具(如手机自带的语音助手)输入名字并播放发音,或录制学生本人读名字的音频,存入教学系统供随时查阅。

教师可引导学生使用自我介绍类APP(如“Canva”中英文简历模板),让学生在设计个人介绍卡时自主填写英文名,并通过分享展示增强学生的参与感,这种方式不仅能获取信息,还能培养学生的自我表达能力。

持续关注与动态调整

学生的名字偏好可能随年龄、环境变化而调整,教师需保持动态关注,低年级学生可能因喜欢某部动画角色而临时使用英文名,教师可在班级内设立“名字变更日”,允许每学期初申请更新使用的名字,同时说明“名字是自我认同的一部分,变更需要时间,我们会在班级里互相提醒和学习”,这种灵活机制既尊重学生意愿,又维护了课堂秩序。

在长期教学中,教师可通过观察学生对他人的称呼方式间接了解其偏好,若学生主动用英文名称呼同学,可能暗示自身也有使用英文名的倾向,此时可顺势询问:“Do you want us to call you by your English name too?” 通过日常互动中的细节捕捉,实现更人性化的名字管理。

相关问答FAQs

Q1: 如果学生选择的英文名与常见发音差异较大,教师是否需要纠正?

A1: 不建议强行纠正,除非名字发音可能引发误解或尴尬,教师应优先尊重学生的自我命名权,若发音确实困难,可通过私下沟通协商折中方案,如“我可能会偶尔读错你的名字,如果你愿意,可以教我一个更简单的发音方式,或者我们用一个你喜欢的昵称替代?” 这种处理方式既维护学生尊严,又促进师生间的信任。

Q2: 如何处理学生因英文名被嘲笑而放弃使用的情况?

A2: 教师需及时介入并引导班级文化建设,明确告知嘲笑他人名字的行为不可接受,可通过班会讨论“名字的意义”,让学生理解不同名字的文化价值,与被嘲笑的学生单独沟通,了解其意愿:若仍希望使用英文名,教师可在课堂中主动正确发音,树立尊重榜样;若学生因此抵触,可暂时回归使用中文名,同时鼓励班级营造包容氛围,如“我们每个人的名字都是独一无二的,就像不同的花朵一样美丽”,长期来看,通过多元文化教育活动(如“名字背后的故事”分享会),帮助学生学会欣赏差异,从根本上杜绝嘲笑行为。