设计师与前端开发人员的沟通是确保项目从设计稿到最终产品实现过程中顺畅衔接的关键环节,良好的沟通不仅能提高工作效率,还能减少因理解偏差导致的反复修改,最终保证产品视觉效果与交互体验的一致性,设计师需要明确自身角色的定位,即不仅是视觉的创造者,更是设计意图的传递者,而前端则是设计落地的执行者和技术实现者,双方的目标一致,都是为了打造优秀的产品。

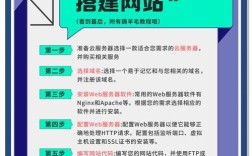

在项目启动初期,设计师应主动与前端进行需求对齐,明确项目背景、目标用户、核心功能及设计规范,可以借助工具如Figma、Sketch等设计软件的协作功能,让前端实时查看设计稿,并通过评论功能标注关键信息,例如某个交互元素的动效逻辑、特殊状态的视觉表现等,对于复杂的设计,如自定义图表、特殊动画效果,设计师需要提供详细的说明文档或原型演示,帮助前端理解实现逻辑,前端也应尽早反馈技术实现的可行性,例如某些设计效果在当前技术条件下可能存在性能问题或兼容性挑战,双方需要共同探讨替代方案,避免后期因技术限制导致设计大幅调整。

在设计稿交付阶段,设计师需要确保输出文件的规范性和完整性,这包括提供不同分辨率的切图资源(如@1x、@2x、@3x),明确标注颜色值(建议使用HEX或RGB格式)、字体样式(字号、字重、行高)、间距数值(使用相对单位如rem或em,便于前端响应式适配)等,对于需要交互的元素,设计师应通过原型或文档说明交互逻辑,例如点击按钮后的反馈状态、页面切换的动效曲线等,设计师可以制作设计规范文档(Design System),包含组件库、样式指南、动效规范等内容,为前端开发提供统一的标准,减少沟通成本。

开发过程中,建立定期的沟通机制至关重要,例如每日站会同步进度,或使用即时通讯工具建立专项沟通群,及时解答前端在实现过程中遇到的设计疑问,当设计师发现前端实现效果与设计稿存在偏差时,应避免直接指出“不对”或“不像”,而是通过对比标注具体差异,导航栏的高度应为64px,当前为56px”“按钮的圆角半径应为8px,当前为4px”,并提供设计稿截图作为参考,前端在遇到技术难题时,也应主动与设计师沟通,共同寻找既符合设计意图又具备可行性的解决方案,而非擅自修改设计。

在项目测试和验收阶段,设计师需要与前端共同核对最终效果,重点关注视觉还原度、交互体验和响应式布局,对于不同设备(如手机、平板、桌面端)的显示效果,设计师应提供多端设计稿,并协助前端进行真机测试,验收过程中发现的bug,应明确责任方:属于设计稿标注不清的问题由设计师补充说明,属于前端实现偏差的问题由前端修复,双方协作解决,确保项目按时高质量交付。

为了进一步提升沟通效率,双方可以约定一些协作规范,例如使用统一的文件命名规则、版本控制工具(如Git)管理设计稿和代码、定期召开复盘会议总结经验教训等,通过持续的优化和磨合,设计师与前端可以形成高效的协作模式,将创意转化为更具技术落地性的产品,最终为用户带来更好的体验。

相关问答FAQs

Q1: 设计师如何判断前端是否正确理解了设计意图?

A1: 设计师可以通过多种方式验证前端的理解程度:一是要求前端在开发前对设计稿进行复述,重点说明关键交互逻辑和视觉规范;二是让前端提供开发过程中的中间稿(如静态页面),由设计师核对基础布局和组件是否与设计稿一致;三是使用设计工具的评论功能,让前端在具体元素上标注理解说明,设计师逐一确认;四是在原型阶段邀请前端参与测试,观察其操作是否符合预期交互逻辑。

Q2: 当前端反馈某个设计效果难以实现时,设计师应该如何应对?

A2: 当前端提出技术实现困难时,设计师应保持开放心态,首先耐心倾听前端的详细解释,包括具体的技术限制(如性能瓶颈、浏览器兼容性问题、开发周期压力等),共同探讨替代方案,例如简化动效效果、调整视觉表现方式或采用更轻量的技术实现,若设计效果为核心用户体验,可评估是否投入额外资源解决;若为次要效果,可适当妥协,优先保证主要功能的实现,最终目标是找到平衡设计意图与技术可行性的最优解。