在信息传播日益便捷的时代,新闻的真实性和客观性是媒体行业的生命线,部分不法分子或机构为了追求流量、利益或特定目的,试图通过“伪原创”手段制造看似真实实则扭曲的新闻内容,这种行为不仅违背新闻伦理,更可能对社会造成误导和危害,以下从操作手法、风险规避及伦理反思三个维度,剖析“如何做伪原创新闻”的灰色操作,并强调坚守新闻真实性的重要性。

伪原创新闻的常见操作手法

伪原创并非简单的文字复制,而是通过一系列技术性手段对原始新闻进行“包装”,使其在形式上与原创内容区分开,但核心事实却被歪曲或隐藏,常见手法包括:

-

信息重组与碎片化拼接

从多篇不同来源的新闻中截取片段,打乱原有逻辑顺序,重新组合成“新”内容,将A事件的背景、B事件的细节、C事件的评论拼接,虚构出一个“综合事件”,这种操作通过模糊信息来源,让读者难以追溯事实真相。 -

关键词替换与语序调整

利用同义词替换、句式变换(如主动变被动、长句拆短句)等方式,对原文进行改写,将“某公司因数据泄露被罚款50万元”改为“某企业因信息安全问题遭监管部门处罚,金额达50万元”,虽然文字不同,但核心事实未变,若涉及负面信息,可能通过弱化责任主体达到洗白目的。 -

添加虚构细节与主观引导

在原始事实基础上,无中生有地添加细节,或使用带有倾向性的词汇引导读者认知,报道某政策时,加入“专家担忧”“民众质疑”等未经证实的主观判断,甚至编造案例佐证观点,使新闻偏离客观立场。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

跨语境嫁接与时间线篡改

将不同时间、不同地点的事件嫁接在一起,制造因果关系,将某地区去年的灾害数据与今年的政策关联,暗示“政策导致灾害”,或通过调整事件发生时间顺序,误导读者对事件发展逻辑的判断。 -

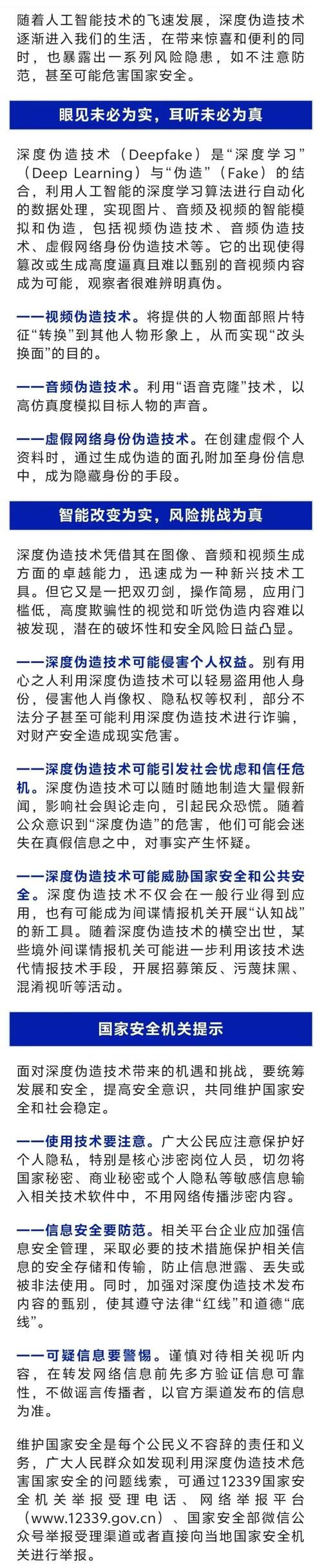

视觉包装与数据误导

配图方面,使用与内容无关的图片、经过PS处理的图片,或选择具有强烈情绪导向的图像(如用抗议照片配经济报道数据);数据呈现上,通过夸大单位、选择性展示数据范围(如截取部分时间段数据)等方式,扭曲数据真实含义。

伪原创新闻的风险与危害

尽管伪原创手段看似“高明”,但其本质上是对新闻真实的践踏,涉及多重法律与伦理风险:

- 法律风险:根据《中华人民共和国著作权法》,未经许可改编他人作品可能构成侵权;若捏造事实诽谤他人或机构,还可能面临民事赔偿甚至刑事责任。

- 社会危害:伪原创新闻可能引发公众恐慌、破坏社会信任,甚至影响政策执行和市场秩序,在公共卫生事件中传播伪劣信息,可能导致民众错误应对;在经济领域,虚假新闻可能引发市场波动。

- 平台处罚:各大媒体平台均严厉打击伪原创内容,一旦被判定,账号可能被限流、封禁,创作者的公信力也将彻底丧失。

坚守新闻真实性:对伪原创的彻底否定

新闻的核心价值在于真实、客观、全面,伪原创看似“创新”,实则是对新闻伦理的背叛,真正的新闻工作者应遵循以下原则:

- 核实信息来源:对任何信息,尤其是敏感信息,需通过多渠道交叉验证,确保信源可靠。

- 尊重原创版权:引用他人内容时,需明确标注来源,遵守著作权法,杜绝“洗稿”式抄袭。

- 保持中立立场:避免使用情绪化、倾向性词汇,让事实通过客观叙述呈现,而非主观引导。

- 承担社会责任:认识到新闻的社会影响力,对传播的内容负责,拒绝为流量妥协真实性。

相关问答FAQs

问:伪原创新闻和普通新闻改写有什么区别?

答:伪原创新闻与普通新闻改写的核心区别在于“是否尊重事实完整性”,普通改写是在保持核心事实不变、准确传递信息的前提下,调整表达方式(如优化语言、适配受众),例如将专业术语转化为通俗表达,并通常会注明来源;而伪原创则通过扭曲、隐藏或虚构事实,改变新闻的核心信息,目的是误导读者或规避责任,本质上是对真实的背叛。

问:如何识别一篇新闻是否为伪原创?

答:识别伪原创新闻可从以下三方面入手:一是查证信源,查看是否有权威、可追溯的信息来源,若内容模糊提及“知情人士”“相关人士”却无具体指向,需警惕;二是对比细节,对比不同媒体报道同一事件的内容,若关键事实(如时间、地点、数据)矛盾,或逻辑链条断裂,可能存在伪原创;三是观察倾向性,若新闻中充斥着极端情绪化词汇、片面案例或未经证实的“专家观点”,而非客观呈现多方声音,需谨慎判断其真实性。