要避免翻译腔,首先需要理解翻译腔的本质——它是源语言语法结构和表达习惯在目标语言中的生硬映射,导致译文读起来拗口、不自然,要解决这个问题,需从理解、转换、重构三个层面入手,结合语言差异和文化背景,进行深度转化。

理解是基础,翻译前需彻底吃透原文的内涵,包括作者的意图、情感色彩、语境背景,例如英语中“It is what it is”若直译为“它是它”,会显得生硬,但结合语境,实际表达的是“接受现实,无可奈何”,译为“现实如此,无可奈何”就自然得多,这要求译者不仅要懂语言,还要懂文化,理解特定表达在源语言中的隐含意义,比如英语“He is a wolf in sheep's clothing”,直译“他是披着羊皮的狼”虽保留了意象,但中文里本身就有这个成语,无需调整;而类似“a piece of cake”这样的习语,直译“一块蛋糕”会让中文读者困惑,需意译为“小菜一碟”。

转换是关键,核心是打破源语言句式框架,用目标语言的习惯结构重组信息,英语多长句,通过从句、非谓语动词等复杂结构表意;中文则倾向短句,靠逻辑关系连接,例如英语“ The book that I bought yesterday is very interesting”,若直译为“我昨天买的那本书是非常有趣的”,虽语法正确,但中文更常说“我昨天买的那本书很有意思”,这里需将定语从句“that I bought yesterday”转化为中文的定语“我昨天买的”,并调整语序,再比如英语被动语态“The problem has been solved”,在中文里主动态更自然:“问题已经解决了”,词性转换也很重要,英语名词化现象多(如“decision making”),中文则多用动词(“做决定”),避免堆砌抽象名词。

重构是提升,即在理解基础上,用中文的节奏感和表达习惯重新组织语言,中文讲究“意合”,句子间靠内在逻辑连接,而非连词;英语则重“形合”,连词使用频繁,例如英语“Because it was raining, we canceled the game”,中文不必用“因为”,直接说“下雨了,我们取消了比赛”更流畅,要注意中文的韵律和简洁性,避免冗余,比如英语“At the present moment”可直接译为“,不必译成“在当前的时刻”,对于文化负载词,需灵活处理,若直译会造成理解障碍,可采用归化或注释法,江湖”译为“jianghu”并加注释,或根据语境译为“the martial arts world”,避免让中文读者感到陌生。

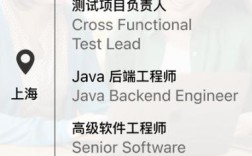

在实际操作中,可建立“中英文表达差异对照表”,帮助系统调整习惯:

| 英文常见表达 | 中文自然表达 | 调整思路 |

|---|---|---|

| There is a book on the desk. | 桌上有本书。 | 省略“There is”,直接用地点状语开头。 |

| He is interested in music. | 他对音乐感兴趣。 | 将形容词“interested”转化为动词短语“感兴趣”。 |

| In my opinion, this is wrong. | 我认为这不对。 | 用“我认为”替代“In my opinion”,更口语化。 |

| The weather is very nice today. | 今天天气很好。 | 调整语序,将时间状语“前置。 |

多读优秀的中文作品,培养语感至关重要,无论是小说、散文还是新闻报道,都能帮助译者熟悉中文的地道表达,翻译完成后自己朗读一遍,拗口的地方往往就是翻译腔的重灾区,需重点修改,他做了一个决定”不如“他决定”简洁;“我对此表示同意”不如“我同意”自然。

要敢于“叛逆”,不拘泥于原文的字面形式,抓住核心信息后,用中文的逻辑重新“创作”,比如英语“Time and tide wait for no man”,若直译“时间和潮水等待任何人”会很奇怪,但中文有“岁月不待人”这个现成表达,直接借用即可,既准确又自然,翻译的本质是跨文化沟通,而非语言形式的机械转换,只有跳出原文框架,才能真正避免翻译腔,让译文读起来像母语者写的一样流畅自然。

相关问答FAQs

Q1:为什么有时即使每个单词都认识,翻译出来还是像翻译腔?

A1:这是因为翻译腔的问题往往不在于单个词汇,而在于句式结构和思维逻辑,英语和中文的语法差异(如英语重形合、中文重意合,英语多被动、中文多主动)会导致即使单词正确,组合起来仍不符合中文表达习惯,例如英语“I am a student”直译没问题,但“He is a student who comes from China”若直译为“他是一个来自中国的学生”,虽语法正确,但中文更习惯说“他是中国学生”,需跳出单词层面,调整句式结构,用中文的逻辑重组句子。

Q2:如何判断自己的译文是否存在翻译腔?

A2:最有效的方法是“朗读测试”——将译文大声读出来,如果读起来拗口、停顿别扭,或者听起来像“外国人说的中文”,就可能存在翻译腔,可以请母语者审阅,他们更容易识别不自然的表达,还可以对比优秀的中文原文,观察句式长短、逻辑连接、词语搭配的差异,他对此事持积极态度”不如“他对此事很积极”自然,后者更符合中文口语习惯,前者则带有翻译腔的痕迹。