创作中,“优化狠的极致”意味着对每一个细节进行深度打磨,通过系统化的策略和精细化的执行,让内容在信息密度、逻辑结构、语言表达和用户体验等方面达到顶尖水平,这种优化不是简单的修修补补,而是从用户需求出发,对内容进行全方位的“精加工”,最终实现传播效果和转化效率的最大化,以下从六个维度拆解如何实现“优化狠的极致”,并结合具体案例说明操作方法。

用户需求的“穿透式挖掘”:从表层到深层

优化的起点是精准理解用户,而“极致”要求穿透表层需求,挖掘用户未明说的隐性期待,一篇“如何高效学习”的文章,表层需求可能是“学习方法”,但深层需求可能是“职场人如何在碎片化时间内快速掌握技能,且避免焦虑”。

操作方法:

- 多维度调研:通过关键词工具(如5118、Ahrefs)分析用户搜索词的长尾变化(如“高效学习 没时间”“高效学习 记忆差”);通过评论区、社群收集用户真实困惑(如“学完就忘”“坚持不下去”);通过竞品内容分析未被满足的痛点(如多数文章讲“方法”,但少有人讲“如何克服拖延导致的执行失败”)。

- 用户画像分层:将用户按身份(学生/职场人)、能力(新手/进阶)、目标(应试/技能提升)分类,针对不同群体设计差异化内容模块,职场人需要“时间管理+工具推荐”,学生则需要“记忆技巧+应试策略”。

信息密度的“颗粒度打磨”:从“有内容”到“有增量”堆砌信息,极致的内容提供“增量价值”——即用户在其他地方难以获取的独特观点、数据或解决方案,这要求对信息进行“提纯”和“重组”,避免冗余和泛泛而谈。

操作方法:

- 数据溯源与验证:引用数据时优先选择权威来源(如统计局、行业报告、核心期刊),并标注具体时间(如“2023年《中国职场人学习报告》显示,68%的职场人日均学习时间不足1小时”),避免使用“近年来”“大部分”等模糊表述。

- 案例的“独家感”打造:除了常见案例(如“张一鸣如何管理时间”),可挖掘小众但极具代表性的案例(如“程序员如何用‘费曼学习法’3个月转行AI”),并加入细节(如“他每天通勤1小时用语音记录思考,周末用4小时输出1篇总结”),增强可信度和代入感。

- 工具化呈现:将抽象方法转化为可操作的工具,如“番茄工作法优化版”(含4个阶段的具体时长分配、专注环境设置清单)、“知识管理表格模板”(含“输入-处理-输出”三列及示例),让用户“拿来即用”。

逻辑结构的“无死角衔接”:从“通顺”到“丝滑”的逻辑需像精密齿轮,每个环节都紧密咬合,用户阅读时无需“跳思维”,这要求明确主线、强化关联、消除信息断层。

操作方法:

- “总-分-总”结构的变体应用:开头用“痛点+解决方案”框架(如“你是否觉得学了很多却用不上?核心问题在于‘输入-输出脱节’,本文提供3个闭环步骤帮你解决”);中间部分按“问题拆解-原理分析-案例验证-工具落地”展开,每个小节用“为什么-是什么-怎么做”递进;结尾总结“核心逻辑+行动清单”,强化记忆点。

- 过渡句的“钩子化”设计:避免生硬转折,用“问题延伸”(如“知道了方法,为什么还是坚持不下去?关键在于‘反馈机制缺失’”)、“案例对比”(如“同样用费曼学习法,为什么有人1个月掌握Python,有人半年没入门?”)自然衔接段落。

- 逻辑漏洞排查:自问“每个结论是否有论据支撑?”“步骤之间是否存在断层?”讲“高效学习”时,若只提“多输出”,却不说明“如何克服输出时的畏难情绪”,就存在逻辑漏洞,需补充“从‘写一句话总结’开始”的具体引导。

语言表达的“精准化锤炼”:从“准确”到“共情”

极致的语言需兼顾“专业感”和“亲和力”,让用户在轻松阅读中获得价值,这要求避免口水化、消除歧义,并加入情感共鸣。

操作方法:

- 术语的“通俗化”解释:专业术语需搭配场景化解释,如“元认知能力”可解释为“‘对自己思考过程的思考’,发现自己走神后,能立刻分析为什么走神,并调整方法’”。

- 短句与长句的节奏搭配:核心观点用短句强化(如“输入≠学习,输出才是关键。”),分析过程用长句展开(如“当我们通过‘费曼学习法’向他人讲解一个概念时,大脑会自动梳理逻辑漏洞,这个过程本质上是对知识的‘二次加工’”),避免长句导致的阅读疲劳。

- 情感化细节植入:在案例中加入用户的真实感受,如“她曾因‘学完就忘’焦虑到失眠,直到用‘每日3分钟复盘法’,第1周就感受到‘知识像粘在脑子里一样’,现在她能独立完成项目方案”。

用户体验的“全流程优化”:从“可读”到“愿读”

用户体验不仅包括阅读流畅度,还涉及排版、互动引导和留存设计,需让用户从“打开”到“读完”再到“行动”全程无障碍。

操作方法:

- 排版“呼吸感”设计:用表格对比复杂信息(如“3种学习方法的优缺点”),用分点清单降低认知负荷(如“4步建立反馈机制:1.每日记录...2.每周复盘...”),重点内容加粗或变色(但不超过3种颜色),段落间距保持1.5倍行距。

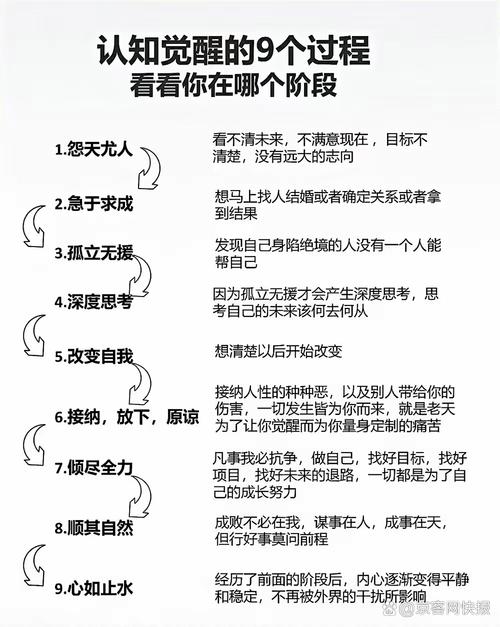

- 互动“钩子”植入:在关键位置设置提问(如“你平时学习时,最常遇到的问题是____?”)、引导评论(如“欢迎分享你的‘高效学习小技巧’,评论区抽3人送《认知觉醒》电子书”),增加用户参与感。

- 留存“钩子”设计:文末提供“延伸资料包”(如“《100个高效学习工具清单》”“《7天学习计划模板》”),引导用户关注或分享,实现流量转化。

迭代优化的“闭环机制”:从“完成”到“进化”不是一次性产物,而是通过数据反馈持续迭代的过程,需建立“发布-监测-优化”的闭环。

操作方法:

- 核心数据追踪:关注阅读完成率(若某段落完成率低于50%,需简化内容)、互动率(评论/分享率低,可能是痛点未击中)、搜索关键词(若用户通过“高效记忆法”搜索,但内容未覆盖,需补充相关模块)。

- 用户反馈收集:通过评论区、私信、问卷收集修改建议,如“希望增加‘碎片化时间利用技巧’”“案例太复杂,想要更简单的版本”。

- A/B测试验证、开头、关键模块进行A/B测试(如标题“3步告别低效学习” vs “学不进去?90%的人都忽略了这个底层逻辑”),根据数据选择最优版本。

相关问答FAQs

Q1:如何判断内容是否达到“优化狠的极致”?

A:可通过三个标准验证:一是“增量价值”,即内容是否包含用户在其他地方难以获取的独特信息(如独家案例、定制化工具);二是“无阅读障碍”,即用户是否能顺畅理解每个观点,无需反复回看;三是“行动转化”,即用户是否能在读完后的1小时内,根据内容完成具体行动(如使用模板复盘、调整学习方法),若同时满足这三点,说明内容已达到极致优化。

Q2:优化内容时,如何平衡“深度”和“易读性”?

A:核心是“分层表达”——用“总-分”结构将深度内容“包裹”在易读框架中,开头用1个痛点案例+1个核心结论(易读),中间部分拆解为“原理(深度)+案例(易读)+工具(易读)”,结尾用“3个行动步骤”(易读)对专业术语,每出现1次就搭配1个场景化解释(如“元认知能力=对自己思考的思考,比如发现走神后能立刻调整”),确保用户无需专业知识也能理解。