移动网络优化是一个系统性工程,涉及网络规划、参数调整、故障排查及用户体验提升等多个维度,其核心目标是确保网络覆盖无死角、接入无延迟、通话无掉线、业务无卡顿,以下从技术、管理、用户三个层面详细阐述如何做好移动网络优化。

技术层面:精准定位问题,提升网络性能

技术优化是移动网络优化的基础,需通过数据采集、分析、调优形成闭环管理。

-

覆盖优化:覆盖是网络质量的根本,首先需通过路测、MR(测量报告)数据、用户投诉定位弱覆盖、盲区区域,结合基站挂高、天线方位角、下倾角等参数调整,扩大有效覆盖,对于室内场景,需部署分布式天线系统(DAS)、小基站或Wi-Fi融合解决方案,解决穿透损耗问题,在商场、地铁等高密度区域,通过异构网络(HetNet)分层覆盖,宏站负责广覆盖,微站/皮站负责深度覆盖,避免单一基站过载。

-

容量优化:随着用户数和业务量增长,网络容量面临挑战,需实时监控小区流量、用户数、PRB(物理资源块)利用率等指标,识别拥塞小区,通过扩容、分裂小区、启用载波聚合(CA)、多输入多输出(MIMO)技术提升吞吐量,在演唱会等临时高流量区域,可部署应急通信车或动态频谱共享(DSS)技术,快速扩容。

-

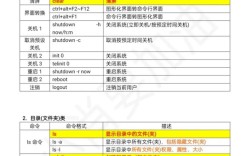

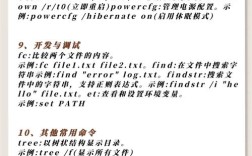

参数优化:无线参数是网络性能的“调节器”,需针对切换、接入、寻呼等关键参数进行精细化调整,切换参数需平衡切换次数和切换成功率,避免频繁切换或切换失败;接入参数需根据用户密度动态调整,减少接入拥塞,需开启ICIC(小区间干扰协调)、eICIC(增强型小区间干扰协调)等技术,降低同频干扰,提升边缘用户速率。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

干扰排查:干扰是网络质量的“隐形杀手”,可通过频谱仪、扫频仪工具排查外部干扰(如非法信号、电子设备干扰),或通过后台数据分析定位内部干扰(如邻频干扰、越区覆盖),针对干扰源,采取频点调整、功率控制、天线隔离等措施消除影响。

管理层面:构建高效协同机制,实现动态优化

网络优化需跨部门协作,并通过智能化工具提升效率。

-

建立常态化优化机制:成立专项优化团队,联合网络规划、运维、市场部门,定期开展网络健康检查(如每日KPI监控、每周专题分析、月度优化报告),建立用户投诉快速响应流程,将投诉数据与网络指标关联,精准定位问题区域。

-

引入智能化工具:利用大数据、AI技术提升优化效率,通过用户行为分析平台,预测高流量区域并提前扩容;通过机器学习算法自动识别异常小区并生成优化建议;采用数字孪生技术模拟网络调整效果,减少试错成本。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

跨网络协同优化:4G/5G网络需协同优化,避免资源浪费,在5G覆盖初期,通过4G/5G双连接(EN-DC)技术,让用户在5G边缘区域无缝切换至4G,保障业务连续性;根据业务类型(如高清视频、物联网)动态分配4G/5G资源,提升频谱利用率。

用户层面:以体验为中心,感知优化效果

网络优化的最终目标是提升用户感知,需从用户视角出发解决问题。

-

端到端业务优化:除无线侧外,需关注核心网、传输网、应用层全链路,通过QoS(服务质量)策略为视频、游戏等高优先级业务保障带宽;优化TCP拥塞控制算法,减少网页打开延迟;与内容提供商合作,将热门内容下沉至边缘节点(MEC),降低访问时延。

-

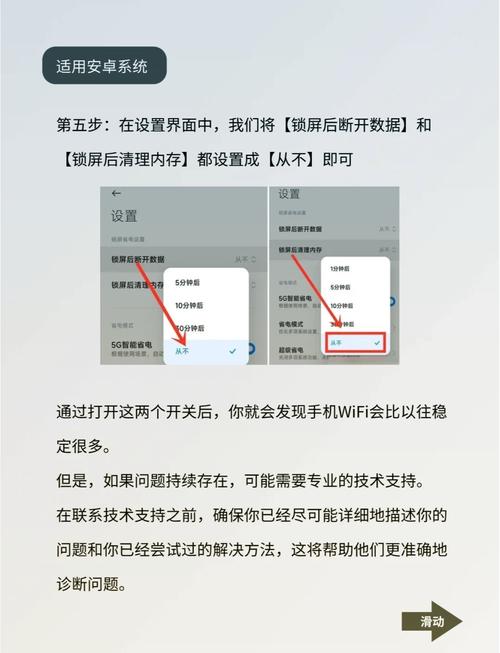

用户反馈驱动优化:通过APP弹窗、问卷调查等方式收集用户评分(如信号强度、网速满意度),结合用户投诉数据建立“问题-区域-原因”数据库,若某区域用户频繁反馈“微信卡顿”,需重点检查该小区的无线干扰、传输带宽及核心网资源。

-

场景化优化策略:针对不同场景制定差异化方案,高铁场景需通过多普勒频偏补偿、小区重叠区规划保障切换成功率;物联网场景需优化窄带物联网(NB-IoT)的覆盖和功耗,满足低速率、广连接需求。

相关问答FAQs

Q1:如何判断移动网络是否存在干扰?

A:判断网络干扰可通过以下方法:1)后台指标:查看小区的RSSI(接收信号强度指示)、干扰带等级(如Lte-InterRatHoMe-Reselect),若干扰带持续较高(如等级4/5),可能存在强干扰;2)用户感知:用户频繁反馈“上网慢、掉线”,且排除覆盖和容量问题后,需重点排查干扰;3)工具检测:使用频谱仪扫频,观察是否存在异常信号(如宽频带杂散信号),或通过路测软件分析SINR(信号与干扰噪声比),若SINR持续低于-10dB,表明干扰严重,确认干扰后,需进一步定位干扰源(如周边基站、非法设备)并采取相应措施。

Q2:5G网络优化与4G有哪些核心差异?

A:5G网络优化与4G的核心差异主要体现在技术复杂度和业务场景上:1)频段差异:5G包含Sub-6GHz和毫米波频段,毫米波频段覆盖范围小、穿透能力差,需更密集的站点部署和波束赋形技术优化;2)网络架构:5G采用云化、切片化架构,需针对不同切片(如eMBB、uRLLC)进行资源隔离和QoS保障,优化复杂度更高;3)业务需求:5G支持超高清视频、AR/VR等大带宽业务,需重点优化边缘时延和上下行速率;4)终端适配:5G终端的射频性能、多模能力影响网络体验,需结合终端能力进行参数调整(如NR双连接模式),5G Massive MIMO的天线数量和波束管理优化是4G不具备的难点。