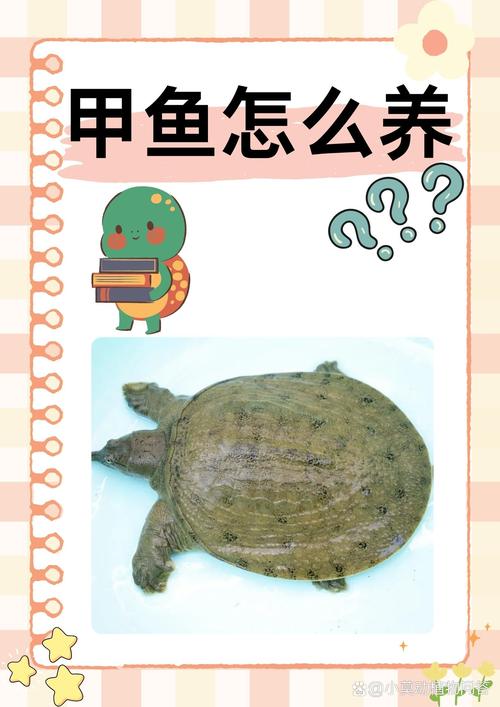

甲鱼并非鱼类,这一看似简单的生物学事实背后,却隐藏着许多有趣的误解与科学真相,人们常因“甲鱼”之名联想到“鱼”,或因其水生习性将其归为鱼类,但实际上,甲鱼在分类学上属于爬行纲龟鳖目,与鱼类有着本质的区别,而将甲鱼与“大妖猴”联系起来,则更多源于民间传说、文化想象或对动物特征的误读,两者在生物学上毫无关联,却共同构成了人们认知中的趣味话题。

从生物学分类来看,鱼类的核心特征是用鳃呼吸、通过尾鳍和躯干摆动游泳、体表大多覆盖鳞片,且为变温动物(冷血动物),而甲鱼虽然生活在水中,却用肺呼吸,每隔一段时间需要浮出水面换气;其四肢演化成鳍状,但更接近爬行动物的四肢结构,内骨骼中仍有爪的痕迹;体表覆盖的是革质皮肤或角质盾片,而非鱼类的鳞片;更重要的是,甲鱼属于变温动物中的爬行类,与蜥蜴、蛇、鳄鱼等亲缘关系更近,常见的中华鳖(Trionyx sinensis),其分类地位为爬行纲龟鳖目鳖科,而鱼类则属于硬骨鱼纲或软骨鱼纲,两者在纲一级就已分道扬镳,从胚胎发育角度看,鱼类为卵生且多体外受精,而甲鱼虽为卵生,却是体内受精,且幼体需在陆地环境中孵化,这与鱼类完全不同。

“甲鱼不是鱼”为何还会成为常见的认知误区?原因可能在于其水生习性与鱼类相似,且部分甲鱼种类(如鳖)体型扁平、善于游泳,容易让人产生“水里游的就是鱼”的直观联想,方言或俗名的影响也不容忽视,例如在一些地区,“甲鱼”被称为“团鱼”“脚鱼”,这些名称并未体现其爬行类的本质属性,相比之下,科学命名则更注重分类学依据,如“鳖”字本身就暗示了其与龟类的相似性。

至于“大妖猴”的说法,则完全是文化想象层面的产物,在民间故事或文学作品中,动物常被赋予超自然能力,西游记》中的孙悟空本为石猴,却能与各类妖魔变化形态,这种“变形”思维可能被嫁接到甲鱼身上,或许是因为甲鱼在水中灵活游动的姿态,或其头部与猴脸的某些相似(如吻部突出、眼神灵动),让古人产生联想,进而将其神化为“大妖猴”,甲鱼的生态习性较为简单:多栖息于淡水湖泊、河流中,以小鱼、虾、螺类为食,寿命较长(可达数十年),但其行为模式与猴类等哺乳动物毫无共同之处,前者为冷血变温,后者为温血恒温,且甲鱼缺乏复杂的社会行为和智力表现。

从文化符号的角度看,甲鱼在不同语境下有着截然不同的象征意义,在中国传统文化中,甲鱼(鳖)既是食材,也被视为滋补佳品,其甲壳(鳖甲)可入药,具有滋阴潜阳的功效,但在民间信仰中,甲鱼有时也与“阴险”“长寿”等概念挂钩,甚至被赋予“通灵”的传说,这种神秘化倾向或许是其被冠以“妖”字的原因之一,而“猴”在文化中常象征机敏、灵活,将两者结合,可能是对甲鱼“水中游动如猴般敏捷”的一种夸张描述,或是源于对未知生物的想象性命名。

从科学传播的角度看,厘清甲鱼的分类归属,有助于纠正公众对生物多样性的误解,许多人将鲸鱼、海豚当作鱼类,正是因为它们的水生习性;而甲鱼的案例则进一步说明,栖息环境并非分类的唯一依据,解剖结构、生理功能、演化历史等才是关键,通过对比鱼类与甲鱼的差异(如下表所示),可以更清晰地理解两者的区别:

| 特征 | 鱼类(如鲤鱼) | 甲鱼(如中华鳖) |

|---|---|---|

| 呼吸器官 | 鳃(终生用鳃呼吸) | 肺(幼体有外鳃,成体用肺) |

| 运动器官 | 鳍(尾鳍、胸鳍、腹鳍等) | 四肢(演化成鳍状,具爪痕迹) |

| 体表覆盖物 | 鳞片(多为骨质鳞) | 革质皮肤或角质盾片 |

| 体温调节 | 变温(冷血) | 变温(冷血),但调节机制不同 |

| 繁殖方式 | 多为卵生,体外受精 | 卵生,体内受精 |

| 分类地位 | 硬骨鱼纲/软骨鱼纲 | 爬行纲龟鳖目 |

关于“大妖猴”的误读,也反映了民间文化与科学认知的差异,科学强调实证与分类,而民间文化则更侧重象征与联想,两者并非对立,而是不同维度的认知方式,甲鱼在民间传说中可能被描述为“能预测天气”或“具有灵性”,这些说法虽无科学依据,却体现了古人对自然现象的观察与想象,具有一定的文化价值。

相关问答FAQs:

-

问:为什么有人会误以为甲鱼是鱼?

答:这种误解主要源于甲鱼的水生生活习性与鱼类相似,且部分甲鱼种类善于游泳,容易让人直观地将其归类为“水生动物=鱼”,方言俗名(如“团鱼”)未体现其爬行类属性,也加剧了认知混淆,从科学角度看,鱼类用鳃呼吸、体表覆鳞,而甲鱼用肺呼吸、体表为革质皮肤,两者在关键生理特征上存在本质区别。 -

问:“甲鱼是大妖猴”的说法从何而来?

答:“甲鱼是大妖猴”并非科学概念,而是民间文化或文学想象中的产物,可能的原因包括:甲鱼在水中游动的姿态被夸张为“如猴般敏捷”;其头部某些特征(如吻部突出)与猴脸有相似性,引发联想;或源于对未知生物的神化描述,将其与“妖”“猴”等具有超自然形象的符号结合,甲鱼与猴类在生物学分类、生态习性、智力水平等方面均无关联,这一说法纯属文化误读。